ECサイトの売り上げが頭打ちになったり、デザインが古くなったり、ユーザーの使い勝手が悪くなったりすると、リニューアルを検討するケースが多いです。

しかし、ECサイトのリニューアルには費用や時間もかかるため、失敗すると利益を大きく損なう可能性もあります。

そこで本記事では、ECサイトのリニューアルに成功した事例を詳しく紹介します。ぜひリニューアル検討の際の参考にしてください。

ecサイトのリニューアルで課題を解決した成功事例

ECサイトのリニューアルを検討する際に、他社の成功事例を知ることは重要なポイントです。

ここでは、リニューアルに成功した事例を14社紹介します。ぜひ検討材料の1つとしてご活用ください。

株式会社小山弓具

明治四十年創業の老舗として弓具を販売している株式会社小山弓具は、長年にわたって培った伝統と専門性を活かしつつ、ECサイトを刷新してオンラインでも顧客を獲得できる体制を整えました。

特に、弓や矢などの専門性が高い商品について詳しい説明が求められるため、商品ページでは写真の見せ方や解説文を工夫し、初心者でもわかりやすい構成を実現しています。

また、在庫管理が自動化され、店舗とECの在庫を一元化してリアルタイムで連携できるようになりました。

さらに、カスタムプラグインを活用して会員ごとのポイント設定や注文履歴の管理を最適化し、リピート購入の促進にも成功しています。

- 専門性の高い商品説明:伝統工芸に近い弓具ならではの魅力を、写真や動画を交えたページ構成で表現

- 在庫情報の一元管理:システム連携により、店舗在庫とオンライン在庫をタイムリーに連動

- 顧客満足度の向上:操作性の良いカート機能や会員管理を強化し、初めての購入でも安心して注文可能に

こうした取り組みにより、地域の固定客だけでなく、全国からの受注も増加し、売上アップにつながっています。

参考:株式会社イーシーキューブ「カスタムオーダーシミュレーションで実店舗のように選ぶ楽しさを。サイトリニューアルにより販路拡大に成功した老舗弓具メーカーの挑戦」

株式会社タマス

卓球用品の総合ブランド「バタフライ」を展開する株式会社タマスは、トップ選手から一般プレイヤーまで幅広いニーズに応える商品ラインナップをそろえています。

同社はECサイトをリニューアルし、ユーザーが目的の商品を探しやすい検索機能やスムーズな購入フローを整備しました。

特に、卓球ラケットやラバーなど種類が多岐にわたるため、商品カテゴリを細分化し、それぞれの特長や適合プレースタイルを明示しているのが特徴です。

また、顧客がラバーとラケットをセット購入しやすいよう、関連商品を合わせて表示させる仕組みを実装し、客単価アップを実現しました。

- 多彩な商品カテゴリ:用具やアパレルなど、卓球用品をカテゴリごとに整理

- 関連商品の提案:ラバーやケースなどを組み合わせて購入しやすい導線を確保

- 購入フローの最適化:結帳ステップを短縮し、注文完了までのストレスを軽減

これらの工夫により、サイト回遊率と購入率が大幅に向上し、顧客がスムーズに商品を選べるECサイトへと進化しました。

参考:EBISUMART Media「卓球用品ブランド「バタフライ」を提供するタマスが自社ECサイトリニューアル後に強化したサービスとは」

丸真食品株式会社

納豆や大豆加工品の製造を行う丸真食品株式会社は、舟納豆という看板商品を中心に売り上げを伸ばしてきた老舗企業です。

同社はECサイトをEC-CUBEでリニューアルし、地元ならではの風味や製法のこだわりを、オンライン上でもしっかり伝えられるようデザインやコンテンツを強化しました。

商品ページでは、納豆本来の味わいだけでなく、栄養や健康メリットもわかりやすく解説し、全国のユーザーに向けて情報を発信しています。加えて、購入頻度の高い顧客向けに定期購入プランを導入し、リピーターの獲得にも成功しました。

- 地元の魅力を発信:製造工程や歴史をコンテンツ化し、独自の価値をアピール

- 定期購入プラン:繰り返し購入される商品を定期便として提供し、顧客の利便性を向上

- 操作性の改善:決済フローと会員登録画面を簡潔化し、離脱率を低減

こうした取り組みの結果、地元客だけでなく遠方の納豆ファンからの注文が増え、オンラインならではの販路拡大を果たしています。

参考:株式会社イーシーキューブ「納豆通販日本一を目指す、舟納豆様インタビュー。サイトフルリニューアルによりきめ細かなサービス提供に成功」

株式会社崎陽軒

横浜名物のシウマイで有名な株式会社崎陽軒は、長い歴史を誇る飲食企業として多くのファンを抱えています。

以前のECサイトでは情報が分散し、ユーザーが商品を探しにくいという課題がありましたが、リニューアルによって商品一覧やキャンペーン情報を一つのプラットフォームに集約しました。

購入者が送り先を複数指定できる機能や、のし・メッセージカードのオプションをわかりやすく設定できることで、贈り物としての利用機会を増やす施策に成功しました。

- 情報の一元管理:商品やキャンペーンをECサイトに集約してサイト内検索を向上

- ギフトニーズへの対応:複数配送先やのし対応を簡単に指定できる設計

- ブランドストーリーの発信:横浜と崎陽軒の歴史を紹介しながら、商品の魅力を訴求

これらの工夫により、自宅向け・ギフト向け両方の売上増を実現し、オンラインでも顧客満足度の高い買い物体験を提供しています。

CHOYA shops株式会社

梅酒や梅関連製品で知られるCHOYA shops株式会社は、もともと店舗中心の販売が主体でした。しかし、オンライン需要の高まりを受けて、ECリニューアルを行い海外への販路拡大とブランド認知度の向上を狙いました。

リニューアル後は、商品の文化的背景や製造工程をビジュアルやテキストでわかりやすく紹介し、日本国内だけでなく海外からの注文も増加しました。

また、多言語対応のページ構成により、外国人ユーザーでも簡単に購入フローを完了できる仕組みを整えています。

- 海外対応強化:多言語や海外決済機能でインバウンド需要を取り込む

- ブランドストーリーの訴求:梅文化やこだわりの製法などを丁寧に紹介

- 拡張性:新機能を実装し、キャンペーンやセール企画もスピーディに運用

このように、グローバル展開を踏まえた戦略的なリニューアルによって、国内外のファン獲得に成功しました。

参考:Shopify Japan株式会社「実店舗予約倍率11.5倍!梅体験専門店「蝶矢」が描くオンラインで体験を伝えるコマースの未来【アドテック東京2022レポート】」

Soup Stock Tokyo

野菜やスープをメインにしたおしゃれな飲食チェーンとして知られるSoup Stock Tokyoは、店舗販売だけでなくオンラインショップを強化しました。

「スープを通じて食の楽しみを提供する」という企業理念を持っていますが、ECでは温め方や料理のアレンジ例などの提案が不足していました。

そこでリニューアル時にはレシピページやSNS連携を充実させ、スープを使ったアレンジメニューを購入者と共有しやすくしました。また、定期購入コースを設けることでリピーター獲得も促進しています。

- レシピやアレンジ例の充実:購入者が日々の食卓に活用しやすい情報を提供

- 定期購入によるリピート率向上:毎月異なるスープが届くコースなどを用意

- 洗練されたブランドデザイン:シンプルかつ見やすいUIで、企業イメージを損なわない

このように、店舗とECの両軸で顧客に価値を提供し、スープ好きのコミュニティを広げる施策として成功を収めています。

参考:Shopify Japan株式会社「「Shopify Plus」が叶えたSoup Stock Tokyoのお客様に寄り添うこだわり――店舗とECのシームレスな連携、細やかなギフト対応――」

野菜をMOTTO

カップ入りスープ「野菜をMOTTO」は、モンマルシェ株式会社が展開するブランドで、ECリニューアルによって売上アップを実現しました。

従来のサイトでは商品魅力が十分に伝わりきらず、購入数が頭打ちになっていたため、商品ページに素材や産地のこだわりを丁寧に記載し、写真や動画を用いて視覚的にも美味しさをアピールしています。

さらに、ギフト需要を掘り起こすための専用ページを新設し、定期購入との併用割引などを打ち出したところ、リピーター率が高まったことが大きな特徴です。

- 素材へのこだわりを明確化:産地情報や農家のストーリーを掲載して差別化

- ギフト需要の拡大:可愛いパッケージデザインやセット商品を提案

- 定期購入プランの拡充:リピート顧客が気軽に利用できるプランを導入

こうした施策によって、目標としていた客単価アップを達成し、新規顧客とリピーターの双方を取り込むECサイトへと進化しました。

参考:Shopify Japan株式会社「試行錯誤のスピード感を求めてASPカートからShopify Plusへ!「野菜をMOTTO」のサイト移行実録」

株式会社Francfranc

インテリアや雑貨を扱う株式会社Francfrancは、スタイリッシュでトレンド感あふれる商品展開が魅力です。

リニューアルで、ブランドビジュアルとEC機能を高度に融合し、世界観を重視したデザインを全面的に採用しました。また、大量の商品をスムーズに検索できるよう、カテゴリやフィルター機能を拡充し、回遊性を高めています。

さらに、InstagramやYouTubeなどのSNS連携を強化し、商品写真の投稿をECサイトに反映させる仕組みを整えることで、ユーザーが実際の利用シーンをイメージしやすくなった点も特筆すべきポイントです。

- ブランドイメージの徹底:オンラインでも店舗同様の世界観を提供

- SNSとの相乗効果:インフルエンサーやユーザー投稿を活用して購買意欲を高める

- フィルター検索の充実:カラーやサイズなどの条件で一度に商品を探せる

こうした取り組みにより、EC売上とブランド認知度がともに上昇し、オンライン顧客にもFrancfrancらしい魅力を届けることに成功しました。

参考:Shopify Japan株式会社「3年で売上5倍!Francfrancが考える自社EC成長の秘訣!?」

BRUNO株式会社

家電やキッチン用品などを展開するBRUNO株式会社は、デザイン性と機能性を兼ね備えた商品ラインナップで人気を博しています。

リニューアルによりサイト全体の世界観やカラーリングを統一することで、BRUNOならではのスタイリッシュなイメージをオンラインでも発信できるようにしました。

加えて、ユーザー導線を見直してカテゴリ別に商品を整理し、カートに至るまでのステップ数を削減することで、購入率の向上につなげています。

- 世界観の統一:カラーバリエーションや写真レイアウトをブランド基準に合わせて設計

- カテゴリ分類の見直し:調理家電やインテリア雑貨などの切り分けをわかりやすく再編

- 購入フローの簡略化:ワンクリックでカートへ移動できる仕様やゲスト購入を導入

こうした最適化の結果、サイト滞在時間が延び、ブランドのファン層が増加し、売上面でも高い成果を得られています。

参考:EBISUMART Media「EC成長率150%超!BRUNOを運営するイデアインターナショナルがリニューアルを機に急成長したワケ」

株式会社ボークス

模型やフィギュアの企画製造・販売を行う株式会社ボークスは、コアなファンが多い趣味性の高い商品を扱っています。

同社はECリニューアルを行い、販売中の商品数や在庫状況を管理しやすい仕組みに一新しました。特に、限定品やイベント時に発生するアクセス集中に対応できるよう、サーバー負荷への対策も施しているのが大きな特徴です。

商品詳細ページでは豊富な写真とともに、サイズや仕様を細かく明記し、ファンがじっくり検討できる工夫を凝らしています。

- 大量商品管理の最適化:在庫連携機能で複数倉庫の状況を一元把握

- アクセス集中への対策:人気アイテム発売時やイベント時のサーバー落ちを防止

- 詳細な商品情報:サイズやパーツ構成など専門的な情報を丁寧に提示

これらの対応によって、コアユーザーのみならず新規ファンも取り込み、オンライン販売の安定稼働を実現しています。

参考:EBISUMART Media「サイトリニューアル後、注文のCV数が大幅にアップ!売上増加につながったお客様に使いやすいサイトとは」

株式会社スクウェア・エニックス

人気ゲームタイトルを数多く持つ株式会社スクウェア・エニックスは、公式グッズや関連商品を販売するECサイトをリニューアルしました。

作品ごとに商品ラインナップが豊富なため、シリーズ別のカテゴリ分けやキャラクター検索など、ファンが好きなアイテムをすぐに見つけられる仕組みを強化しています。

また、海外からのアクセスにも対応するため、多言語設定や国際配送サービスを整備し、世界中のファンが安心して購入できる環境を整えました。

- シリーズ別カテゴリ:各ゲームタイトルに合わせた商品整理で回遊率向上

- 海外対応の拡充:多言語表記や海外発送オプションでグローバル需要を獲得

- 特別販売の告知強化:限定コラボグッズやイベント先行発売など、ファン心理を刺激する施策

このように幅広いユーザーに訴求できるサイト運営を実現し、作品の世界観と連動したEC体験を提供しています。

参考:EBISUMART Media「受注性能が2倍になりました:スクウェア・エニックス様」

株式会社バルクオム

バルクオムはECサイトのリニューアルにより、リニューアル当時、月間売上が700%UPを実現しています。

リニューアル前では、デザインの自由度が低く、ブランドの世界観をECサイトで表現できずにいました。

また、管理画面の動作も重く、業務に支障をきたしていたり、機能の制限により行いたい施策ができない状態だったため、ECサイトのリニューアルを決意されました。

リニューアル後は、売上向上だけでなく、受注が増えても管理画面が重くならないようになり、業務効率も改善されておりECサイトリニューアルの一例といえます。

参照:バルクオム

株式会社DIGITAL LIFE

株式会社DIGITAL LIFEが運営する介護用品を中心に販売するECサイト「SONOSAKI LIFE」はリニューアル後、会員数が約10倍ほどに増えております。

2018年からECサイトを運営されていますが、当時はブログなどのコンテンツを追加する際、全てHTMLで書かないといけない仕様になっていたため制作に多大な工数がかかっていたためリニューアルを決意されました。

リニューアル後は、簡単にコンテンツを追加・更新できるようになり、分析する時間が確保できたおかげで、コンテンツマーケティングに取り組みPV数も急速に増加させることに成功しています。

株式会社コーカス

株式会社コーカスが運営するスキンケア商品を販売する「SuiSavon-首里石鹸-」は、ECサイトリニューアル後、売上3倍向上を実現されています。

リニューアル前に使用していたECカートシステムには分析機能がないことやクーポン・ポイント配布も手動で行ったりと業務効率面で課題があった状態でした。

リニューアル後は、手動でおこなっていた業務が一部自動化でき、業務工数を削減しつつ売上も向上された事例になります。

このように、ECサイトをリニューアルすることで課題を解決し成果を上げている事例は多くございます。

EC運営上課題を感じられた際はECサイトのリニューアルを検討してみましょう。

ecサイトをリニューアルする5つの必要性

普段ECサイトを運営しているとECシステムが使用しづらかったり、最新の機能が搭載されていないせいで行いたい施策ができなかったりと、リニューアルの必要性を感じることがあります。

しかし、ECサイトのリニューアルには時間や費用がかかるので、なかなか踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。

しかし、リニューアルをしないままずっと運営していると、システムの老朽化により最新機能が使用できなかったり、システムの動作が重たくなったりと、中長期的な売上や利益に大きな損失を招く可能性があります。

そこで、まずはECサイトをリニューアルする必要性について下記5つの観点から解説します。

- ①最新の機能が使うことができる

- ②運用コストの見直しができる

- ③業務コストが削減できる

- ④ECサイトのUI/UXを改善できる

- ⑤ブランディング強化につながる

順に解説していきます。

最新の機能が使うことができる

ECカートシステムは、日々進化しています。

ユーザーのニーズや行動に応えるために、新しい機能やサービスがどんどん登場しています。

例えば、以下のような機能があります。

- 機械学習を活用したレコメンド機能

- AI活用のチャットボット機能

- SNSとのショッピング連携機能

これらの機能は、ユーザーの購買意欲や満足度を高めるだけでなく、競合他社との差別化にもつながります。

しかし、古いシステムを長年使用しているとシステムがバージョンアップせずにシステムに機能が追加されず、徐々に陳腐化します。

その結果ユーザーの期待に応える施策が打てず、購入数の減少や満足度低下につながる恐れがあります。

よって、最新のEC機能を使ってさまざまな施策を実行するためには、ECサイトのリニューアルをする必要があります。

さらに、サブスクリプションモデルを導入すれば、継続的に安定した売上を確保でき、顧客との接点を長期にわたって持続させられるのが大きな利点です。

また、オムニチャネル連携を取り入れれば、顧客は店舗在庫をオンラインで確認したり、自宅近くの店舗受け取りを選択したりできるようになり、利用者の利便性が向上します。

AIレコメンドを活用すれば、商品ページの閲覧履歴や購入履歴を分析して、個々の嗜好に合うアイテムを提案しやすくなり、客単価アップが期待できるでしょう。

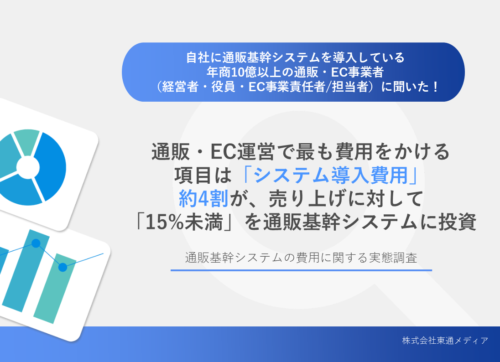

運用コストの見直しができる

ECサイトの運営には、様々な費用がかかります。

例えば、以下のような費用があげられます。

- サーバー費用やドメイン費用などの固定費

- システムの開発や保守などの追加費用

- システムのライセンス費用や外部サービスの利用料

これらのランニングコストは、ECサイトの規模や売上に応じて最適化することが重要ですが、古いECカートシステムを使い続けると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 必要な機能を追加するたびに開発コストがかかる。

- 少しのデザイン改修でも外部に依頼しないといけなく、都度改修コストがかかる

これらの問題は、ECシステムをリニューアルすることで、運用コストの見直しをすることができます。

例えば、ecサイトをリニューアルすることで以下のようなことがあります。

- ランニングコストを安くでき、かつ機能が豊富なシステムに移行できた

- 業務の自動化機能が搭載されたシステムに移行することで運用コストを削減できた

- ノーコードでのサイト改修ができるようになった

上記のようにリニューアルすることで、運用コストの最適化を図ることができます。

また、システム利用料の形態を月額固定から成果報酬型へ切り替えられるサービスを選べば、売上増に比例して費用が変動するため、安定期と拡大期で負担を柔軟に調整できる場合があります。

サーバー費用に関しても、クラウドホスティングを利用すればアクセス数のピーク時だけリソースを拡張できるプランがあり、不要なコストを抑えられるでしょう。

外注費の面では、管理画面が使いやすいプラットフォームに移行すれば、自社スタッフだけでキャンペーンページを制作したり、バナー差し替えを行ったりできるので、外部依頼コストを減らせるのも利点です。

業務コストが削減できる

ECカートシステムに搭載されている機能によって、普段の業務をどれだけ効率化できるかが大きく変わってきます。

EC運営には以下のような日次業務があります。

- 商品の登録や更新などの商品管理

- 注文の確認や発送などの受注管理

- 顧客情報や履歴などの顧客管理

- メールや電話などの問い合わせ対応

これらのバックエンド業務は、EC事業において重要な業務ですがかなりの時間を取られることが多く、古いシステムを使い続けると以下のような問題が発生する可能性があります。

- 商品管理が煩雑になり、登録や更新に時間がかかる

- 毎日の受発注業務や、注文ステータスの変更を1つ1つ手動で行っている。

- 在庫管理が不十分になり、在庫切れや過剰在庫が発生する

これらの課題もECサイトをリニューアルすることで、下記のようなことができるようになり業務コストを削減することができます。

- 商品管理において、CSVやAPIなどを活用して、一括登録や自動更新を行える

- 受注管理において、配送業者や決済代行などと連携して自動確認や発送を行える

- 在庫管理において、在庫の自動計算や発注などを行える

さらに、MA(Marketing Automation)ツールと連動させて顧客データを分析し、過去の購入履歴や閲覧履歴に基づいたキャンペーンを自動的に配信する仕組みを整える企業が増えています。

こうした取り組みによって、担当者は単純作業に追われることなく、マーケティングの戦略立案やクリエイティブの制作に時間を割けるようになります。

ECサイトのUI/UXを改善できる

ECサイトのUI/UX(※)を改善することは、ユーザーの満足度や売上に大きく影響するため非常に重要ですが、ECシステムが古いと、デザインの大幅なリニューアルが難しい場合は多々あります。

例えば、昨今ECサイトのスマホ対応は必須ですが、いまだにスマホ対応ができていなくUIを改善できていないサイトは多くあります。

上記のような課題もレスポンシブ対応しているECシステムにリニューアルすることで、UI/UXの最適化を図ることができます。

※UI/UX:UI(ユーザーインターフェイス)とは、ユーザーが製品やサービスと対話する、ユーザーが直接操作するすべての要素が含んだインターフェースのことを指します。UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、製品の使いやすさ、効率性、便利さなどユーザーが製品やサービスを使用する際の全体的な体験を指します。

具体的なUI/UX改善ポイントとしては、フォームの入力項目を減らすことで離脱率を低下させる方法が挙げられます。

購買意欲が高まった顧客でも、面倒な情報入力が続くと途中で諦めてしまうことがあるため、最小限のステップで注文を完了できる設計が理想的です。

さらに、商品ページの読み込み速度を改善するために画像を自動圧縮する仕組みを導入したり、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を利用したりする企業も増えています。

こうした高速化対策は、スマホユーザーの増加に伴いますます重要度を増しています。

ブランディング強化につながる

ECサイトのリニューアルを機に、ブランドの世界観をより鮮明に打ち出すことで、ユーザーに強い印象を与えられます。

たとえば、ビジュアルデザインの刷新によってブランドカラーやフォントを統一し、サイト全体に統合感を持たせる手法が代表的です。

さらに、商品の背景にあるストーリーテリングを積極的に発信すれば、顧客は「作り手の想い」や「開発の経緯」などに共感しやすくなります。これにより、単なる商品の取引ではなく、ブランドとの関係性を重視するファン層が育つことが期待できるでしょう。

実際、SNSや口コミサイトで「ここのECサイトは世界観が素敵だからよく利用する」といった声が広がれば、新規顧客獲得にもつながります。

また、ブランドイメージに合わせた写真撮影やコンテンツ制作を行うことで、他社サイトとの差別化を明確にしやすくなる点も見逃せません。

最近では、動画コンテンツを取り入れてブランドの使用シーンをリアルに伝える企業も増えており、顧客が商品を手にしたときのイメージを膨らませやすくする取り組みが活発です。

こうしたビジュアル戦略やコンテンツ戦略は、中長期的に見てブランド価値を高めるポイントになり、価格競争に巻き込まれにくい経営基盤づくりにつながります。

ecサイトのリニューアルを検討するタイミングとは?

ECサイトのリニューアルの重要性について解説しましたが、

ではいったいどのようなタイミングをきっかけにECサイトのリニューアルを検討し始めればいいのでしょうか。

ここからはリニューアルを検討するタイミングを6つ紹介します。

- ①システムの老朽化

- ②機能の不足

- ③セキュリティ上の事故

- ④日次業務のコスト増大

- ⑤レスポンシブ対応していない

- ⑥UI/UXが悪くCVRが悪化

順に説明していきます。

システムの老朽化

新しい機能の追加や連携可能サービスの拡張など、ECの売上増加や日々のEC運営の効率化のため、ECカートシステムは日々進化しています。

ただオープンソース型やスクラッチ型などでオリジナルのECサイトを構築し10年以上経過していると、システム基盤がバージョンアップしないことが理由で老朽化することがあります。

今使用しているシステムが老朽化しているかどうか確かめるため、下記にチェックポイントを記載します。

- システムの読み込み速度が遅く、動作が重たい

- メール配信やポイント付与といった基本的な機能も使用できない

- 受注情報などのデータ出力ができない

- 機能のアップデートに都度改修コストが発生している

- SP専用ページが作れない

例えばスクラッチで構築して10年以上経っている場合は、「最新の機能が使えていない」や「管理画面側の処理速度や読み込み速度が遅い」といった課題が生じやすいでしょう。

また、システムの老朽化は、ECサイトのパフォーマンスやセキュリティにも影響します。

サイトの速度が遅くなると、ユーザーの離脱率が上がり、セキュリティの脆弱性があると、ハッキングや情報漏洩のリスクが高まります。

長年ECシステムを利用しており機能面やインフラ面に何かしらの課題が生じることが多くなってきた場合はリニューアルを検討するタイミングになります。

また、パフォーマンスやセキュリティ事故の問題を未然に防ぐためにも、システムの更新や刷新が必要です。

さらに、セキュリティアップデートが停止している状態は、外部からの不正アクセスや情報漏洩を招きやすく、企業の信頼やブランドイメージを損なう大きなリスクとなります。

加えて、運営に必要な機能を追加しようにも、既存システムではバグが頻発して改修が難しいというケースも少なくありません。

そのような老朽化サインが出始めたら、最新のSaaS型プラットフォームへ移行して、拡張しやすい基盤へ切り替えることを検討しましょう。

機能の不足

ECカートシステムには、様々な機能が搭載されています。

例えば、以下のような機能があります。

- クーポン・ポイント機能

- 売上分析機能

- SEO管理機能

これらの機能は、ECシステムの基本的な機能ですが、これらの機能だけではECサイトの売上や利益を最大化することはできません。

売上規模や販売形態(食品EC、定期通販など)に応じて、必要な機能は異なるため、自社の販売形態や事業規模に必要な機能が搭載されておらず、それが原因で運営上課題を感じている場合はリニューアルを検討するタイミングです。

例えば、食品ECであれば、選べる定期便といった「頒布会機能」、定期通販であれば定期購入機能やフォーム一体型LP機能などが必要です。

また、実店舗とECサイトを運営されている企業には、実店舗とのデータ統合や在庫連携機能などもあればより効率的にECを運営することができます。

現状の自社の課題や形態に合わせて、機能が利用できるかどうかを確認しましょう。

機能不足が放置されると、複数決済方式に対応できずユーザーが決済ページで離脱したり、多言語サイトが用意できないために海外需要を取りこぼすなど、機会損失が積み重なるかもしれません。

さらに、予約販売や定期購入ができずに他社へ乗り換えられるケースや、便利な配送オプションを提供できないため、顧客満足度が下がるケースもあります。

こうした悪影響は見えにくい部分から徐々にEC全体に広がり、顧客離脱率の増加やリピート率の低下につながりかねません。

リニューアルを検討する際は、自社が今後必要となる機能を明確化し、それが備わったプラットフォームを選定することがポイントです。

セキュリティ上の事故

EC運営では、セキュリティ上の事故にも注意しなければなりません。

「クレジットカード情報の漏洩」や「いたずら注文の増加」など、セキュリティ上の問題は、ユーザーの信頼や満足度を大きく損なうだけでなく、法的な責任や損害賠償などのリスクもあります。

そのため、セキュリティ事故が起きる前に下記のような対策をしておきましょう。

- 本人認証の導入

- 解読されづらいパスワード設定の要求

- いたずら注文に関する警告文をサイトに掲載

万が一、セキュリティ上の事故が生じた際は、早急にセキュリティ基盤が強固なECシステムにリニューアルする必要があります。

もし、セキュリティ上の事故が自社で起こった場合や、同業他社でセキュリティ事故が生じた場合は、セキュリティが強いシステムに変えることを検討しましょう。

不正アクセスや情報漏洩、決済トラブルといったセキュリティリスクは、企業の信頼を失墜させるだけでなく、損害賠償や行政処分の対象になる恐れもあります。

そのため、SSL/TLS証明書を定期的に更新し、通信内容を暗号化しておくのはもちろん、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)を導入して異常なアクセスをブロックする対策も検討したいところです。

また、脆弱性診断を定期的に行い、サイト内部で古いプラグインや脆弱なコードが残っていないかをチェックすることも重要となります。

日次業務のコスト増大

ECサイトの運営には、日々の受注処理や問い合わせの対応などの日次業務が欠かせません。

しかし、売上が増加し毎日の業務量が増えている中、システムに効率化を図れる機能が当初から不足している場合は、リニューアルの検討に該当します。

例えば、以下のような自動化/半自動化機能があれば日次業務のコストを削減することができます。

- 受注管理機能:受注データのダウンロードや発送連携、キャンセルなどの一括処理機能

- 在庫管理機能:在庫数の自動反映や在庫切れ通知、発注管理などの機能

- 顧客管理機能:顧客データの一括ダウンロードやセグメント分析、メール配信などの機能

事業拡大に伴い、手作業での入力や確認数が増えたことで、販促にかける時間が減ったり、人件費やミスが増えることはEC運営においてよくある悩みです。

自社でもこのような悩みが抱き始めた場合はリニューアルを検討しましょう。

受注処理や在庫連携、顧客サポートなどに使う時間や作業コストを具体的に可視化することで、リニューアルの是非を判断しやすくなります。

たとえば、1日のうち受発注管理に何時間割いているのか、問い合わせ対応に何人のスタッフが費やしているのかなど、数値化してみましょう。

もし業務効率化の余地が大きければ、新システムの導入によって自動化や半自動化が見込まれる箇所を洗い出すことが重要です。

また、ECプラットフォーム側でAPIを活用できれば、基幹システムや在庫ツールとの連携も容易になり、同じデータ入力を二重三重に行う無駄を省くことができます。

レスポンシブ対応していない

レスポンシブ対応とは、サイトのデザインやレイアウトを、ユーザーがアクセスするデバイス(PCやスマホなど)に合わせて自動的に調整することです。

レスポンシブ対応することで、ユーザーの利便性や満足度を高め、デバイスごとに異なるサイトを作成や管理する必要がありません。

また、レスポンシブ対応は今やECサイトにとって必須の要件といえます。

現在ではEC業界全体でスマホ経由の流入や購買がPC経由を大きく超えているため、SP版に対応していない場合は早急にリニューアルを検討しましょう。

UI/UXが悪くCVRが悪化

サイトの色や画像などのデザインや、カテゴリ、検索機能といったナビゲーション、商品説明やレビューの表示場所などこれらの要素はUI/UXに大きく影響します。

よって、ユーザーのサイト滞在時間や再訪問率、コンバージョン率(CVR)が悪化し、使いづらいサイト設計になっている場合、改善したくても自由にデザイン改修ができない場合はリニューアルすることを検討しましょう。

CVRが低迷する要因としては、ページ読み込み速度が極端に遅くてユーザーが待ちきれずに離脱してしまうケースや、カートへ商品を入れた後のステップ数が多すぎて途中放棄される状況などが挙げられます。

さらに、スマホからのアクセスが大半を占めるにもかかわらず、レスポンシブ対応やモバイル最適化が不十分な場合もCVR低下を招きやすいポイントです。

こうしたUI/UXの欠陥を根本的に見直すには、既存システムの制約を取り払った大幅なリニューアルが近道となることが多いでしょう。

ecサイトリニューアルの手順を紹介

ECサイトのリニューアルを検討するタイミングはさまざまありましたが、

いざ、リニューアルすることを決めた場合、ECサイトのリニューアルに向けて実際に何をすればいいのでしょうか。

ここからは、ECサイトのリニューアルはどのような手順で着手するのか、順を追って解説します。

▼あわせて読みたい

【初心者向け】ECサイトのリニューアル手順を10ステップで解説

①リニューアルを行う目的/費用/ゴールを整理する

まずは、リニューアルを行う目的を明確にしましょう。

リニューアルによってどのような課題を解決し、どのような成果を得たいのかを具体的に定めます。

また、リニューアルする目的を整理する際は、下記3つの観点から考えましょう。

- ① 直近で起こっている解決したい課題

- ② 中長期的に実現したい事業構想

- ③ 目指す事業規模

詳細は次の「リニューアルを成功させるポイント」で解説します。

そして目的を定めた後、次にリニューアルにかける費用を決めましょう。

費用は、初期費用と月額費用に分けて考えます。

初期費用では、ECシステムの初期費用やECサイトのデザインの制作費用や、データ移行費などがかかります。月額費用ではシステムの利用費用やサーバー、ドメインの維持費用などがかかります。

費用は、利用するシステムや内容によって大きく変わりますが、一般的には、以下のような目安があります。

(ⅰ)ASP型ECカートシステム利用の場合

初期費用:3万円~100万円

月額費用:1万円~10万円

(ⅱ)パッケージ型ECカートシステム利用の場合

初期費用:50万円~500万円

月額費用:5万円~20万円

(ⅲ)スクラッチ型ECカートシステム利用の場合

初期費用:300万円~1,000万円

月額費用:5万円~20万円

上記を参考にして予算の下限と上限をあらかじめ設定しておきましょう。

そして費用を決めたら、最後にリニューアルのゴールを設定しましょう。ゴールとは、リニューアルによって達成したい数値的な目標です。

リニューアルオープン予定日や、リニューアル後の売上や利益の目標額はあらかじめ決めておきましょう。

②ECカートシステムを選定する

リニューアルの目的や費用やゴールを整理したら、次にECカートシステムを選定しましょう。

また大きく分けて以下の4種類があり、それぞれ簡単に紹介します。

- ASP型:インターネット上にあるサーバーにシステムを提供するタイプ。

- パッケージ型:システムを購入して自社のサーバーにインストールするタイプ。

- オープンソース型:無料で公開されているシステムを自社のサーバーにインストールするタイプ。カスタマイズ性が高い

- クラッチ型:自社の要望に合わせてシステムを開発するタイプ。費用や期間がかかる

|

ASP型 |

パッケージ型 | オープンソース型 | スクラッチ型 | |

|

特徴 |

インターネット上にあるサーバーにシステムを提供するタイプ。 | システムを購入して自社のサーバーにインストールするタイプ。 | 無料で公開されているシステムを自社のサーバーにインストールするタイプ。 | 自社の要望に合わせてシステムを開発するタイプ。 |

|

メリット |

|

|

|

|

|

デメリット |

|

|

|

|

また、ECカートシステムを選定する際には、以下のようなポイントに注意しましょう。

- 自社の現状の課題や目指す売上規模に合わせて、最適なシステムを選ぶ

- システムの機能や性能、セキュリティ、サポートなどを比較検討する

- システムの導入や運用にかかる費用や期間を比較検討する

- システムの拡張性や更新性を確認する

ECシステムの選定は、リニューアルの成功に大きく影響する重要な工程です。

自社のニーズに合ったシステムを選ぶことで、効率的で効果的なリニューアルができます。

③デザイン制作会社を選定する

ECシステムを選定したら、次にデザイン制作会社を選定しましょう。

自社でデザインやコーディングができる場合は内製で行うことができますが、外注する場合は制作会社を選定する必要があります。

またポイントとしては、利用するECカートシステムでデザイン制作の実績があるかどうかは必ず確認しましょう。

④リリース前の準備を行う

ECシステムとデザイン制作会社を選定したら、最後にリリース前の準備を行いましょう。

リリース前の準備とは、テスト注文やメール送受信など、基本的な日次業務が問題なく実施できるか確認することです。

特に、決済種別ごとにテスト注文は必ず行い、問題なく購入ができるかどうか、また注文完了メールが届くかどうかまで必ず確認しましょう。

今までの工程が順調だったとしてもリリース前の準備を怠り、万が一のトラブルに繋がっては意味がありません。

細心の注意を払って、スムーズにリニューアルできるようにしましょう。

ecサイトリニューアルを成功させる6つのポイント

ECサイトのリニューアルを成功に導くために、以下の6つの重要なポイントがあります。

- リニューアルの目的を明確にする

- 現状のECサイトの課題を洗い出す

- リニューアル後実現したいことを明確化にする

- 実現したいことがecシステムで実現できるのか確認する

- 中長期的な事業構想を見据えてシステム選定を行う

- 経営サイドだけでなく現場サイドの意見も聞く

順を追って紹介します。

リニューアルの目的を明確にする

まずはリニューアルの目的を具体的に定めます。

ほとんどの場合は「売上向上」に落ち着くかと思いますが、具体的にいつまでにどれぐらいの事業成長を目指すのか明確にし、それらを達成できるECカートシステムを選定しましょう。

現状のECサイトの課題を洗い出す

現状どのような課題があり、売上アップができていないのか?一度整理して洗い出ししましょう。

また整理する際は、売上を構成する各指標に分けてどこを解決できれば売上が上がるのか明確にしましょう。下記で一部紹介します。

売上=①セッション数×②客単価×③CVR

①セッション数

- SEO設定はできているか?

- SNSと連携して導線を設置できているか?

②客単価

- アップセルはできているか?

- クロスセルはできているか?

- 「2つ以上購入すると10%OFF」といったまとめ買いを促せているか?

③CVR

- 購入しやすいサイト設計になっているか?

- クーポンやポイントは活用できているか?

- 決済手段は後払いやクレジットカード決済やAmazonPayなど豊富に用意しているか?

- レコメンド機能を設定しているか?

- カゴ落ち対策はできているか?

- スマホにも対応しているか?

このように各指標ごとで課題があるかどうか洗い出してみましょう。

また、課題は「売上」に関してだけではなく普段の業務面にもあるはずです。

- 商品登録は一括インポートできず1つ1つ手動で登録している

- 注文ステータスの変更に多くの時間を費やしている

- 複数のECカートシステムを利用しており管理が煩雑になっている

このような業務面での課題もあれば漏れなく洗い出しておきましょう。

リニューアル後実現したいことを明確化にする

リニューアル後に達成したいことを定量的かつ期限を区切って設定するのは、プロジェクトの方向性を確立するうえで不可欠です。

たとえば、公開直後の1ヶ月間でCVRを2%から3%に引き上げるといった短期目標を掲げると、具体的な施策を考えやすくなります。

さらに、1年後には平均客単価を○○円以上に上げるという中期目標を決めれば、アップセルやクロスセルの仕組みづくりに取り組む動機づけが強まるでしょう。

3年後には、越境ECへの進出や実店舗との在庫一元化を完了させるなど、よりビジネスの拡大を意識した長期目標を見据える企業もあります。

このように数値化されたゴールがあると、社内の関係者が同じ方向を目指しやすくなり、進捗状況の振り返りもスムーズになります。

リニューアル後の効果測定でもCVRや客単価などの指標をチェックしながら、必要に応じて修正を行えば、高い費用対効果を得られやすくなるでしょう。

実現したいことがecシステムで実現できるのか確認する

ここまで整理した課題を解決し実現したいことがECシステムで叶えられるのか必ずベンダー側に確認しましょう。

課題を解決するためにどのような機能が搭載されているのか?

またその機能は標準で搭載されているのかまで必ず確認しましょう。

あらかじめ機能要件一覧を作成し「サブスク購入が必要」「複数配送先を指定したい」「ポイントとクーポン併用機能が欲しい」といった希望を明示しておくのが効果的です。

さらに、ERPや会計ソフト、物流システムなどとの連携が可能かどうかを確認することで、注文データや在庫情報をスムーズにやり取りできるかが判断できます。

標準機能では対応できない場合も、外部連携プラグインやカスタマイズでカバーできるかを事前に検討すれば、後々の追加開発コストやスケジュール遅延を防ぐことができるでしょう。

特に、越境ECや多言語対応など、将来的に視野に入れている機能があるなら、そのプラットフォームが拡張しやすいかどうかを見極めることも大切です。

ベンダーとの打ち合わせでは、必須機能・優先機能・あれば便利な機能という形で優先度を付けつつ質問すると、導入に伴うリスクや費用を正確に把握しやすくなります。

中長期的な事業構想を見据えてシステム選定を行う

現状の課題を解決することはもちろん重要なことですが、現在の問題を解決するだけでなく、将来的な成長や拡張を見据えてシステムを選定することも大切です。

中長期的な構想を考慮したシステム選定として、

- 事業が成長した際、それに耐えられるインフラなのか?

- 今後カスタマイズしたいとなった際、可能なのか?

- 今後どのような機能追加や外部サービスとの連携を計画しているのか?

上記のようなことも合わせてベンダーに聞いてみましょう。

将来、越境ECで海外展開を狙う場合には、多言語表示や多通貨決済、関税計算などをサポートできるプラットフォームを選ぶと、後々の導入コストを抑えやすくなります。

また、SNSやライブコマースとの連動を視野に入れている企業であれば、API連携の自由度が高いシステムを選ぶことがポイントです。

さらに、アクセスが急増するセールやイベント期間に耐えられるサーバー性能を確保するため、クラウド環境のスケーラビリティを確認するのも大切です。

ビジネスが成長すると、データ量も膨れ上がるため、リニューアルの時点で大規模アクセスに対処できる設計を検討しておけば、サービス停止などのリスクを下げられます。

こうした中長期的な視野を持つことで、一度システムを導入してから再び大規模なリプレイスをしなくても済むようになり、長いスパンでみるとコスト削減にもつながります。

経営サイドだけでなく現場サイドの意見も聞く

システムを利用する現場メンバーの声を聞くことも重要です。

利用者の視点からのフィードバックを取り入れることで、実際の使用感や改善すべき点を把握することができます。

また実際にシステムを利用するのは現場メンバーのため、現場メンバーにとって使いやすい仕様なのかどうかは必ず現場メンバーに確認しましょう。

特にカスタマーサポート担当者からは、顧客がつまずきやすい問い合わせ内容や、改善すればサポート工数を減らせるポイントが見えてくる場合があります。

発送担当者の視点では、在庫更新や出荷作業など、日々のオペレーションフローに直結する部分の課題が浮き彫りになるはずです。

こうした現場視点の意見を取り入れると、新システムに搭載すべき機能や管理画面のUI/UXが明確になり、リニューアル後の運用トラブルを最小限に抑えやすくなるでしょう。

さらに、現場スタッフがプロジェクト初期段階から参加することで、導入後のマニュアル作成や研修もスムーズに行えます。結果として、経営サイドと運用メンバーが一体となってリニューアルを成功に導けるようになり、顧客対応の品質向上や業務負荷の低減という成果に結び付きやすくなります。

ecサイトリニューアルでよくある失敗例

ここからは実際のEC担当者から聞いたECサイトのリニューアル失敗事例を3つ紹介します。

実現したかったことができない

自社で実現したいことを選定段階で明確にしないまま、ECシステムを選定した結果、導入後にやりたかった施策ができないことに気づいたケースです。

こうならないためにも、必ず選定前に現状の課題と実現したいことを明確にしておきましょう。

追加費用が発生し保守費用に多額の費用がかかってしまう

この事例は、初期費用をなるべく安く抑えるために導入費用が安価なECシステムを導入した結果、価格は安く抑えられたが従量課金や追加機能のオプション費用などで結局ランニングコストが高くなってしまったケースになります。

導入費用を安く抑えることも大事ですが、ある程度の初期費用はかかっても標準機能が豊富で追加費用が極力かからないシステムを設定することをおすすめします。

リニューアルオープンの遅延

ECベンダーと連携がうまくいかず、あらかじめ決めていたオープン日に間に合わず遅延してしまったケースです。

要件定義時に項目ごとにどれくらいの時間を要するのかベンダー側と話しておきましょう。

まとめ:ECサイトのリニューアルは慎重に進めましょう

以上、ECサイトのリニューアルにおいて解説しました。

ECサイトのリニューアルは、準備段階でどれだけ要件を詰められるかどうかで、成功するかどうかが決まるといっても過言ではありません。

また万が一失敗した場合は、リニューアル時にかかった時間や費用を失うだけでなく、ECの売上低下を招く可能性も往々にしてあります。

ECサイトのリニューアルを少しでも検討し始めた場合は、まずはECベンダーのような専門家に相談し、計画を立てて慎重に進めていきましょう。

詳細の手順や費用対効果に関しては以下の記事もご覧ください。