自社商品の販路を拡大するために、ECサイトを始める企業が増えてきています。しかし、ECサイトの制作や運用には少なからずコストがかかるのも事実です。

そこで、国や地方自治体が公募している補助金を活用することで、コストを軽減することも可能です。

本記事では、ECサイト事業に活用できる補助金や採択事例を紹介しつつ、補助金申請時のポイントについても解説します。

2026年最新:ECサイト構築・運用に活用できる補助金一覧

ECサイトの構築や運営にかかる費用を抑えたいと考える中小企業や個人事業主にとって、利用できる補助金制度を知っておくことは非常に重要です。

下記は、代表的な補助金の一覧になります。

| 補助金名 | 対象 | 補助金額 | 補助率 | 公式サイト |

| 中小企業新事業進出補助金 | ・中小企業者等 ・特定事業者の一部 |

【最大】 ・従業員20人以下:2,500万円(3,000万円)・従業員21~50人:4,000万円(5,000万円)・従業員51~100人:5,500万円(7,000万円) ・従業員101人以上:7,000万円(9,000万円) ※()内は賃上げ特例適用時 |

1/2 | https://shinjigyou- shinshutsu.smrj .go.jp/ |

| 中小企業成長加速化補助金 | 売上高100億円を目指す中小企業 ※売上高10億円以上100億円未満 |

【最大】 5億円 |

1/2以内 | https://growth-100- oku.smrj.go.jp/ |

| 中小企業省力化投資補助金 | ・中小企業 ・小規模事業者 |

【カタログ注文型】 従業員数別200万円~1,000万円(賃上げ特例で300万円~1,500万円)【一般型】 従業員数別750万円~8,000万円(賃上げ特例で1,000万円~1億円) |

【カタログ注文型】 1/2以下【一般型】 1,500万円まで:1/2(小規模・再生は2/3)1,500万円超:1/3 |

https://shoryokuka. smrj.go.jp/ |

| 小規模事業者持続化補助金 | ・小規模事業者 (会社及び営利法人・個人事業主・特定非営利活動法人) |

【最大】 250万円 (通常枠50万円+インボイス特例50万円+賃金引上げ特例150万円) |

2/3 (ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4) |

https://r6. jizokukahojokin .info/ |

| ものづくり補助金 | ・中小企業 ・小規模事業者 ・特定非営利活動法人 ・社会福祉法人 |

製品・サービス高付加価値化枠:従業員数別750万円~2,500万円

グローバル枠:最大3,000万円 ※大幅賃上げ特例で+100~1,000万円 |

【最大】 ・中小企業:1/2 ・小規模事業者など:2/3 |

https://portal. monodukuri-hojo.jp/ |

補助金をうまく活用すれば、初期コストを削減するだけでなく、新たな販路開拓やデジタル化推進にもつなげられるでしょう。

ECサイト構築・運用に活用できる補助金6選

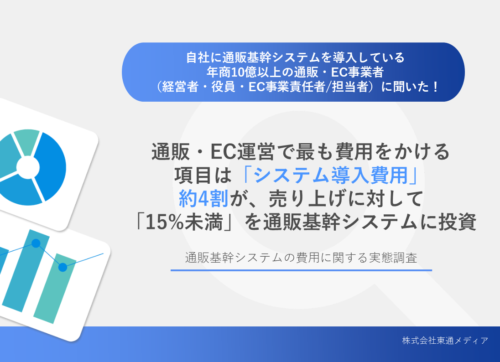

ECサイトの構築・運営にかかる初期投資は、サイト制作費やデザイン費、決済システム導入費など、多岐にわたります。

これらの費用をまかなうために利用できる代表的な補助金として、以下が挙げられます。

- 事業再構築補助金(経済産業省)※2025年3月をもって終了

- 中小企業新事業進出補助金(中小企業庁)

- 中小企業成長加速化補助金(中小企業庁)

- 中小企業省力化投資補助金(中小企業庁)

- 小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)

- ものづくり補助金(中小企業庁)

- 各地域の自治体による補助金

補助金によって申請要件や補助上限額、使い道などが異なるため、企業の状況や目的に合わせた制度選びが重要です。

いずれの制度も受付期間や要件が細かく決まっているので、各公式サイトをこまめにチェックすると同時に、各補助金の運営元や地元の商工会議所などへ問い合わせるのがおすすめです。

事業再構築補助金(経済産業省)※終了

事業再構築補助金は、コロナ禍をきっかけに始まった中小企業・中堅企業向けの大型支援策でしたが、2025年3月の第13回公募をもって終了しました。

既存事業の方向転換や、新規市場への参入を図る際に必要となる大規模投資をサポートし、事業活動を新たなステージへ導くための資金として、多くの中小企業に活用されてきました。

ECサイト構築を通じてオンライン販売を強化し、従来のオフライン中心のビジネスモデルから転換を図る場合も、この補助金の対象となっていました。

なお、事業再構築補助金の後継制度として「中小企業新事業進出補助金」がスタートしています。

既存事業とは異なる新規事業への挑戦を支援する制度となっていますので、ECサイト構築による新規事業進出を検討している事業者は、次項の「中小企業新事業進出補助金」をご確認ください。

中小企業新事業進出補助金(中小企業庁)

中小企業新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継制度として2025年からスタートした補助金です。

中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることを目的としています。

ECサイトを活用した新規事業進出(例:既存の店舗販売からEC販売への進出、新たな顧客層向けのオンライン事業など)も、要件を満たせばこの補助金の対象となり得ます。

| 【対象事業者】 | ・中小企業者等 ・特定事業者の一部 ※従業員数0名の事業者、創業後1年未満の事業者は対象外 |

| 【補助金額】 | ・従業員数20人以下:750万円~2,500万円(3,000万円) ・従業員数21~50人:750万円~4,000万円(5,000万円) ・従業員数51~100人:750万円~5,500万円(7,000万円) ・従業員数101人以上:750万円~7,000万円(9,000万円) ※()内は賃上げ特例適用時 ※補助下限額750万円のため、最低でも税別1,500万円以上の投資が必要 |

| 【補助率】 | 1/2 |

| 【必要書類】 | ・事業計画書 ・金融機関による確認書(金融機関等から資金提供を受ける場合) ・決算書 ・従業員数の確認書類 ・労働者名簿 ・一般事業主行動計画の公表を確認できる資料 など |

| 【申請要件】 | ・新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること ・補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・一定の賃上げ要件を満たすこと ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること |

| 【申請期間】 | 第2回公募期間 令和7年9月12日(金)~令和7年12月19日(金)18:00 ※第3回以降のスケジュールは公式サイトをご確認ください |

【申請手順】

- GビズIDプライムアカウントの取得

- 一般事業主行動計画の策定・公表

- 事業計画の策定

- 電子申請

- 補助金交付候補者の採択通知

- 交付申請

- 交付決定

- 補助事業実施・実績報告

- 確定検査(交付額の確定)

- 補助金の請求・支払い

- 事業計画期間(事業化状況報告が5年間必要)

電子申請には「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要です。

また、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が申請要件となっており、いずれも取得・公表に1〜2週間程度かかるため、早めの準備が必要です。

中小企業成長加速化補助金(中小企業庁)

中小企業成長加速化補助金は、売上高100億円を目指す中小企業の大規模投資を支援する補助金です。

賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい企業を対象としています。

ECサイトを含む大規模なシステム構築や設備投資を行う場合に活用できますが、投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)が要件となっており、比較的大規模な投資を計画している事業者向けの制度です。

| 【対象事業者】 | 売上高100億円を目指す中小企業 ※売上高が10億円以上100億円未満である必要があります |

| 【補助金額】 | 最大5億円 |

| 【補助率】 | 1/2 |

| 【対象経費】 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品含む) ・ソフトウェア費 ・外注費 ・専門家経費 |

| 【申請要件】 | ・「100億宣言」を行っていること ・投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) ・一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画の策定 ・日本国内において補助事業を実施すること |

| 【申請方法】 | 電子申請(jGrantsを利用) |

| 【申請期間】 | 第1回公募:2025年9月に採択発表済み 第2回公募:詳細は公式サイトをご確認ください |

【申請手順】

- 100億宣言ポータルサイトで「100億宣言」を実施

- 事業計画の策定

- 電子申請(jGrants)

- 1次審査(書面審査)

- 2次審査(対話形式によるプレゼン審査)

- 補助金交付候補者の採択通知

- 交付申請

- 交付決定

- 補助事業実施

- 実績報告・確定検査

- 補助金請求・支払い

- 事業化状況報告(事業終了後5年間、計6回)

「100億宣言」とは、中小企業の経営者が「売上高100億円」という目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するもので、申請要件の一つとなっています。

なお、持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合は、未達成率に応じて補助金の返還を求められます。

参考:100億企業成長ポータル

中小企業省力化投資補助金(中小企業庁)

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするための補助金です。省力化投資を支援することで、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としています。

ECサイト運営においても、在庫管理システムやカスタマーサポートの自動化など、省力化に資するシステム導入に活用できる可能性があります。

本補助金には「カタログ注文型」と「一般型」の2つの類型があり、事業者のニーズに応じて選択できます。

| 【対象事業者】 | ・中小企業 ・小規模事業者 |

| 【補助金額】 | 【カタログ注文型】 ・従業員5人以下:200万円(300万円) ・従業員6~20人:500万円(750万円) ・従業員21人以上:1,000万円(1,500万円)【一般型】 ・従業員5人以下:750万円(1,000万円) ・従業員6~20人:1,500万円(2,000万円) ・従業員21~50人:3,000万円(4,000万円) ・従業員51~100人:5,000万円(6,500万円) ・従業員101人以上:8,000万円(1億円) ※()内は大幅賃上げ特例適用時 |

| 【補助率】 | 【カタログ注文型】 1/2以下【一般型】 補助金額1,500万円まで:1/2(小規模・再生事業者は2/3) 補助金額1,500万円を超える部分:1/3 |

| 【対象経費】 | 【カタログ注文型】 ・カタログに掲載された省力化効果のある汎用製品の購入 ・導入経費(設置作業、運搬費、動作確認費用等)【一般型】 ・機械装置・システム構築費(必須) ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費 ・クラウドサービス利用費 ・外注費 ・知的財産権等関連経費 |

【カタログ注文型と一般型の違い】

| カタログ注文型 | 一般型 | |

|---|---|---|

| 投資内容 | 簡易で即効性がある省力化投資 | オーダーメイド性のある多様な省力化投資 |

| 補助対象 | カタログに掲載された省力化効果のある汎用製品 | 個別現場の設備や事業内容に合わせた設備導入・システム構築 |

| 補助上限 | 従業員数別:200万円~1,000万円 (賃上げ特例:300万円~1,500万円) |

従業員数別:750万円~8,000万円 (賃上げ特例:1,000万円~1億円) |

| 申請機会 | 随時可能 | 公募回制(第5回公募:2025年12月中旬開始予定) |

| 申請方法 | 販売事業者と共同申請 | 補助事業者が申請 |

カタログ注文型は、あらかじめカタログに登録された製品から選択するため申請がシンプルな一方、一般型は個別のニーズに合わせたシステム構築が可能です。

ECサイトに関連する省力化投資を検討している場合は、自社の状況に合った類型を選択しましょう。

▼あわせて読みたい

ECサイト構築に中小企業省力化投資補助金を活用する方法!申請から受領までを解説

小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)

小規模事業者持続化補助金は、名前の通り「小規模事業者」が対象となる制度であり、販路開拓や生産性向上に向けた取り組みに対する費用を支援してくれます。

ECサイトの構築やWebマーケティング施策への利用も可能で、商工会議所や商工会と連携しながら事業計画を作成することで、経営の見直しとIT活用を並行して進められる点が大きな魅力です。

| 【対象事業者】 | 下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下 ・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下 ・製造業・その他:常時使用する従業員の数が20人以下 |

| 【補助金額】 | ・最大50万円(通常枠) ・最大250万円(インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円) |

| 【補助率】 | 2/3(赤字事業者で賃金引上げ特例は3/4) ※ウェブサイト関連費は1/4 |

| 【必要書類】 | <法人・個人共通書類> ・システム入力(小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書・宣誓・同意書・補助事業計画書・補助金交付申請書) ・事業支援計画 <法人に必要な書類> ・貸借対照表および損益計算書(直近1期分) ・株主名簿(該当者のみ) <個人事業主に必要な書類> ・直近の確定申告書または第一表及び第二表及び所得税青色申告決算書 (その他、希望する枠に応じて必要となる資料や申請要件が追加で必要になります) |

| 【申請要件】 | 以下の全ての要件を満たす方 ①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ) ②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと ③持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します ④「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと (特別枠にはそれぞれ要件が決められています) |

| 【申請期間】 | 第18回公募:2025年11月28日に締切済み 第19回以降は公式サイト確認 |

【申請手順】

- 申請の準備

- 申請手続き(事業者が実施)

- 申請内容の審査

- 採択・交付決定

- 補助事業の実施(事業者が実施)

- 実績報告書の提出(事業者が実施)

- 確定検査・補助金額の確定

- 補助金の請求(事業者が実施)

- 補助金の入金

- 事業効果報告(事業者が実施)

申請手順は、最寄りの商工会議所(または商工会)へ事前に相談し、事業計画の策定支援や書類確認を受けたうえで、事務局指定の手続きに沿って書面もしくは電子申請を行います。

審査のポイントとしては「事業の継続性」と「販路開拓の具体性」が特に重視される傾向があり、ECサイトを活用することでどのような売上増や新規顧客獲得が見込めるのかを明確に示す必要があります。

参考:小規模事業者持続化補助金<商工会議所地区>公式サイト

参考:小規模事業者持続化補助金<商工会地区>公式サイト

ものづくり補助金(中小企業庁)

ものづくり補助金は、製造業に限らずサービス業やIT業など幅広い業種で「革新的サービス・試作品開発・生産プロセス改善」などを行う際に利用される制度です。

ECサイト構築や運営においては、システム開発や高度なデジタル技術を活用した販売戦略を実現するための費用が対象になるケースがあります。

新商品や新サービスの開発に合わせてEC運用を強化する場合にも活用が検討できるため、製品やサービスの付加価値向上を目指す事業者にとっては非常に頼りになる補助金といえます。

| 【対象事業者】 | ・中小企業者(組合関連以外) ・中小企業者(組合関連) ・小規模企業者・小規模事業者 ・特定非営利活動法人 ・社会福祉法人 など |

| 【補助金額】 | 【製品・サービス高付加価値化枠】 ・5人以下:750万円 ・6~20人:1,000万円 ・21~50人:1,500万円 ・51人以上:2,500万円 【グローバル枠】3,000万円 【大幅賃上げ特例】+100~1,000万円 |

| 【補助率】 | 中小企業:1/2 小規模事業者など:2/3 最低賃金引上げ特例:2/3 |

| 【必要書類】 | ・事業者情報 ・経費明細 ・事業計画書 ・事業計画書算出根拠 ・補助経費に関する誓約書 ・賃金引上げ計画の誓約書 ・決算書等 ・従業員数の確認書類 ・労働者名簿 など |

| 【申請要件】 | 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定していること(基本要件) ・事業者全体の付加価値額を年平均成長率(CAGR)3%以上増加 ・給与支給総額を年平均成長率(CAGR)1.5%以上増加 ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ・従業員21人以上の場合、一般事業主行動計画の策定・公表が必要 (その他、各枠ごとに追加の要件があります) |

| 【申請期間】 | 第22次公募 ・公募開始:2025年10月24日 ・申請締切:2026年1月30日17:00 ・採択公表:2026年4月下旬頃 |

【申請手順】

- 事前準備

- 申請

- 審査

- 交付申請・決定

- 補助事業実施

- 確定検査

- 補助金の請求

- 補助金の支払い

- 事業化状況報告・知的財産権報告

申請手順は、ものづくり補助金事務局のウェブサイトで公募要領を確認したうえで、電子申請システム「J-Grants」などを利用して行う形が基本です。

参考:ものづくり補助事業公式ホームページ

参考:ものづくり・商業・サービス補助金事務局「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(第22次公募)」

各地域の自治体による補助金

国レベルの制度だけでなく、各都道府県や市区町村による独自の補助金もあります。

自治体ごとの産業活性化や観光振興、地元企業育成の施策として、ECサイト構築やオンライン販路開拓を支援する補助金制度を設けているケースが増えています。

たとえば、東京都中央区では「ECサイト活用補助金」を、静岡県静岡市では「ECサイト販売促進支援補助金」を実施しており、いずれも地域の特産品やサービスを広くアピールし、新規顧客を獲得するための取り組みを後押ししています。

自治体による補助金のメリットは、地域特性に合った支援内容が期待できる点です。申請要件や補助率、補助上限額などは自治体によって異なるため、地元の商工会議所や自治体公式サイトを定期的にチェックしましょう。

また、自治体の制度では国の補助金に比べて採択率が高めに設定される場合や、手続きが比較的シンプルな場合もあります。

しかし、予算枠が限られていることが多いため、受付開始後すぐに申請が埋まってしまうケースがある点には注意が必要です。

参考:東京都中央区「ECサイト活用補助金」

参考:静岡市「ECサイト販売促進支援補助金」

【注意】IT導入補助金は対象外に

ECサイト構築といえば、かつては「IT導入補助金」が大きな支援策として知られていました。

しかしながら、2024年以降の公募要項において、ECサイト制作は補助対象から外れる方向となっています。

具体的には「デジタル化基盤導入枠」と呼ばれるEC関連ソフトウェアの開発導入を支援する区分が廃止され、ECサイト構築をめぐる助成ができなくなりました。

ECサイト関連で補助を受けたい場合は、前述した「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」などを活用すると良いでしょう。

補助金申請のポイントと注意点

補助金を活用してECサイト構築や運営コストを抑えるには、申請の手続きや事業計画の作成における注意点を押さえておく必要があります。

どの補助金も申請から採択、そして実際の補助金支給に至るまでに多くのステップがあり、手間と時間を要します。また、審査結果によっては採択が得られず、思ったように補助金を活用できない可能性もある点を理解しておきましょう。

さらに、ほとんどの補助金が「事業を実施した後」に支給される仕組みをとっているため、資金繰りの計画をしっかり立ててから応募することが望ましいです。

審査基準は各補助金によって異なるものの、共通して重視されるのは「事業計画の妥当性」「新規性や成長可能性」「申請書類の正確性」などです。

ECサイト構築の場合は、どのようなターゲット市場に向けてどのように売上を拡大するのか、具体的なプロモーション手法や販路、顧客ニーズへの対応策を示すことが採択への近道となります。

申請時の不備や書類不足、あるいは締切に間に合わないと失格扱いとなるため、スケジュール管理にも細心の注意が必要です。

申請書類を正確に作成する

補助金申請において、書類の内容に不備があると審査段階で大きなマイナスとなります。たとえば、誤字脱字や金額の記載ミス、必要書類の漏れなどは基本的なミスと捉えられるため、信頼性を下げる要因になりかねません。

提出前に複数人の目でチェックし、数字や事業内容の整合性を徹底的に確認しましょう。

事業計画書には「事業概要」「目標」「具体的な活動内容」「見込まれる効果」などをわかりやすくまとめ、補助金の趣旨に合った取り組みであることを明確に示すのが鉄則です。

また、事業計画書と他の書類、たとえば見積書や決算書との内容が矛盾していると、審査員から不信感を持たれる可能性があります。ECサイト構築費用だけでなく、関連する広告宣伝費やシステム運用費などをどのように活用するのか、予算の振り分けをきちんと計算しておきましょう。

特に、売上予測やKPI(重要業績評価指標)の設定は根拠を示して説得力を高めることが望ましいです。公募要領に記載されたフォーマットや記入手順を厳守するのも基本ですので、必ず書類チェックリストを用意しておくと安心です。

申請スケジュールを厳守する

補助金は一定の公募期間が設けられており、その期間中に申請を完了しなければ審査対象になりません。締切間際は申請システムが混み合ったり、書類に不備が見つかって修正が間に合わないといったリスクが高まるため、できるだけ余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

特に、提出に必要な書類や証明書を役所や金融機関から取り寄せる場合は、想定以上に時間がかかることがあります。

また、ECサイト構築プロジェクトは外部のWeb制作会社やデザイナーとの連携が不可欠な場合が多く、見積書や工程表などの準備には相手方とのやりとりも発生します。

スケジュール管理を徹底するためには、関係者全員が申請締切を共有し、期限に間に合うよう逆算して準備を進めることがポイントです。

自治体や補助金事務局が実施する説明会や相談窓口を活用し、公募開始前から情報収集を行うのも良い方法となるでしょう。

補助金申請における専門家を活用する

補助金申請は、書類作成だけでも相応の専門知識や労力が必要であり、社内リソースだけでは対応が難しい場合があります。そこで、税理士や中小企業診断士、補助金コンサルタントなど、申請サポートを行っている専門家を活用するという選択肢も検討しましょう。

こういった専門家は過去の成功事例や失敗事例を熟知しており、事業計画のブラッシュアップや必要書類の確認、申請フォームへの記入方法など、実務面でのアドバイスを提供してくれます。

ただし、専門家を雇う場合は、報酬体系が明確かどうかを事前に確認しましょう。

成功報酬型や定額制など、契約形態はさまざまです。また、専門家が事業計画を書き上げるのではなく、あくまで自社の目標やビジョンを反映した計画書を作成することが大切です。

コミュニケーション不足により、自社の本当の強みや将来像が伝わらないと、審査で十分な評価を得られない可能性があります。専門家を活用する際は、しっかりと事業内容を共有し、互いの役割分担を明確にしておきましょう。

補助金受給後の報告義務などを徹底する

無事に補助金の交付決定が下りても、事業終了までは気を抜けません。多くの補助金では、事業完了後に「成果報告書」の提出が義務付けられており、補助金をどのように使い、どんな成果が得られたのかを報告する必要があります。

ECサイト構築においては、導入したシステムの稼働状況や売上増加の実績を具体的に示すことが求められる場合もあります。また、経費使用の証拠として、領収書や契約書、振込記録などをきちんと保管しておかなければなりません。

さらに、申請時に提出した事業計画と実際の運用内容が大きく異なると、補助金の一部返還を求められる可能性があります。

補助事業中や事後の検査が行われるケースもあるため、計画の変更が生じた場合は速やかに事務局へ相談しましょう。

補助金の種類によっては定期的な進捗報告を求められたり、数年間にわたるアフターフォローが実施されたりすることもあります。これらの義務を怠ると次回以降の申請が難しくなる場合もあるので、受給後も責任を持って対応することが重要です。

補助金を活用したECサイト採択事例3選

補助金をうまく活用し、ECサイト構築・運用を成功させた事例は少なくありません。ここでは、以下の3つの採択事例を紹介します。

- 株式会社大王製作所

- 玄海肴処 旬風

- 株式会社たけし

どのような背景や狙いでECサイトに取り組み、どの程度の成果をあげたのかなど、自社のビジネスモデルや戦略を検討する際に、ぜひ参考にしてください。

株式会社大王製作所

株式会社大王製作所は、キーホルダー、貴金属を含 むアクセサリー装身具、ノベルティー、キャラクターグッズ、玩具及び部品の開発、製造及び販売を行っている企業です。

同社では「多品種少量での需要に対応する梱包体制の構築」と「自社Webサイトの多言語化」を推進し、海外市場へ向けた越境EC事業に本格的に乗り出すため、ものづくり補助金を活用しました。

国内だけでなく欧州やアジアなどの顧客にも対応できるよう、オンライン上の製品紹介や受注・発送フローを整備し、海外顧客からの注文増加に備えた体制を築いた点が特徴です。

実際の成果としては、すでに英語、中国語への翻訳対応を進めることで、海外からの問い合わせが増え、EC経由の売上が伸びました。また、多品種少量生産を実現するための生産設備導入やシステム連携により、国内顧客に対しても柔軟な対応ができるようになっています。

補助金により設備投資のリスクを軽減し、新規市場でのビジネスチャンスを開拓している好例といえるでしょう。

参考:ものづくり補助金総合サイト「多品種少量梱包体制構築とWEBサイト多言語化で越境EC事業収益化」

玄海肴処 旬風

「玄海肴処 旬風」は、福岡県宗像市にある飲食店で、新鮮な海鮮料理を提供しています。

コロナ禍で来店客が減少する中、新たにテイクアウトや全国配送を強化しようと考え、事業再構築補助金を活用してECサイトを開設しました。

店頭に足を運ばなくても、新鮮な海産物や加工食品をオンラインで購入できるように整え、これまでアプローチできなかった地域の顧客からの注文も取り込むことに成功しています。

同社が注力したのは、店舗で提供していた料理の味をそのまま再現できるように調理済み食品やお取り寄せ商品をパッケージ化し、配送品質を高める取り組みです。

さらに、ECサイト上で料理に合う地酒なども提案するなど、付加価値のあるセット販売を展開しています。

株式会社たけし

株式会社たけしは、駅弁や惣菜の製造・販売を手がける企業で、観光客や出張客の激減により売上が大きく減少したことをきっかけに、新たな販路としてネット通販に挑戦しました。

小規模事業者持続化補助金を活用し、ホームページとEC機能を整備するだけでなく、商品の魅力を伝える動画コンテンツやSNSとの連動も強化しています。駅弁ならではの地域の味わいを、自宅でも手軽に体験できることをアピールすることで新たなファン層を獲得し、売上の回復につなげることができました。

ECサイト開設後は、消費者からの反応を迅速にフィードバックし、商品のパッケージデザインや販売方法を改善している点も特徴です。

参考:経済産業省「コロナ禍に負けるな! 家庭で味わう駅弁のネット通販に挑戦【支援機関とともに 商工会編】」

まとめ 補助金を活用してECサイト構築・運用コストを抑えよう

ECサイトを構築・運用する際は、多額の初期投資や運営コストが発生しがちです。

しかし、国や自治体が提供する補助金を活用することで、大きな財政的負担を軽減できる可能性があります。

自社が対象要件を満たしているかどうかは、必ず公募要領などで詳細を確認し、必要であれば商工会議所や専門家に相談して準備を進めましょう。

また、補助金はサイト制作費やデザイン費用のほか、在庫管理システム、顧客管理ツール、クラウドサービスなど、運用効率を高めるためのさまざまなツール導入費用に適用できる場合があります。

さらに、広告宣伝やSEO対策、SNSマーケティングなどのプロモーション施策を補助対象とする制度もあるため、資金的な負担を減らしながら売上拡大策を打てるチャンスとなるでしょう。

補助金を上手に活用すれば、ECサイトの初期コストを抑えるだけでなく、自社の競争力を高めるさまざまな取り組みに踏み出せます。オンライン市場の競争がますます厳しさを増すなか、正しい補助金選びと綿密な事業計画の策定こそが、成功への第一歩となるでしょう。