近年、EC市場の拡大や、ECサイト構築のハードル低下などにより、通販事業へ参入する企業も増えてきています。

しかし、正しく通販サイトの制作を実施しないと、一向に利益が上がらない状況に陥りかねません。

そこで本記事では、利益を出すための通販サイト構築手順・ポイント、注意点などを解説します。

ネット通販サイト構築の手順

ネット通販サイトを構築するために、まずは大まかな流れを把握しておくことが大切です。

以下は、通販サイトを構築する主な手順になります。

|

ステップ |

内容 |

| 1. 運営目的を明確にする | 売上目標と運営目的を明確化し、全体方針を全社員で周知共有する |

| 2. 市場調査を行う | 競合やトレンドをリサーチし、需要と差別化の方向性を見極める |

| 3. 商品を選定する | 利益率とリピート需要に注目し、商品を厳選してリスクを抑える |

| 4. 在庫管理を計画する | 過不足を防ぐため管理手法を早期決定し、仕入れや保管スペースを最適化する |

| 5. ターゲット層を設定する | ペルソナを具体化し、広告やデザインで狙う顧客の興味を引き付ける |

| 6. プラットフォームを選ぶ | ASPやパッケージを比較し、機能拡張性やコスト面を踏まえて最適なサービスを選定する |

| 7. ドメインを取得する | ブランド名に合う独自ドメインを押さえ、URLの信頼性と覚えやすさを向上させる |

| 8. サイト環境を整える | SSL化やテスト環境の分離を行い、セキュリティと安定運用の基盤を用意する |

| 9. デザインテーマを選ぶ | 世界観に合うテーマを選択し、フォントや色を統一してユーザーに安心感を与える |

| 10. 決済方法を決める | クレジットカードやコンビニ払いなどを用意し、利便性と手数料のバランスを考慮する |

| 11. 配送方法を設定する | 複数の業者を比較し、サイズ別送料やリードタイムを明確にして顧客の不安を減らす |

| 12. 法令表示を整える | 特定商取引法や景品表示法などを遵守し、行政処分を回避して信頼性を保つ |

| 13. 商品データを登録する | タイトルや説明文にキーワードを盛り込み、画像も最適化してSEO効果を高める |

| 14. 購入テストを行う | テストアカウントで実際に決済手順を確認し、在庫連動やメール通知の誤作動を防ぐ |

| 15. 公開して初期集客を始める | SNSやメルマガで告知し、キャンペーン活用とアクセス解析を行いながら改善を続ける |

これらの手順について、ここから詳しく解説します。

運営目的を明確にする

ネット通販を始める際には、なぜオンラインで商品を売りたいのか、どの程度の売上を目指すのかを明確に設定することが大切です。

たとえば、以下のように具体的に目的を決めます。

- 既存の実店舗では取扱いの少ない地域にも販路を拡大したい

- 新商品をオンライン限定で展開し、新規顧客を開拓したい

実店舗との役割を分ける場合も、店舗では接客重視、ネットではより多くの在庫を揃えるというように住み分けを考えてみると良いでしょう。

また、EC事業を推進するにあたり、どれだけ予算を割けるのかを事前に把握しておけば、安易に機能を盛り込み過ぎてしまうことや、逆に必要最低限の投資を怠ってしまうリスクを回避できます。

社員の誰が運営を兼務するのか、あるいは外部の制作会社やコンサルタントにどこまで任せるのかなど、人員体制のイメージも具体化しておくと、周囲の協力を得やすくなります。

市場調査を行う

競合を調べることは、ネット通販では特に重要です。オンライン上では価格の比較が容易である分、他社との価格差や機能差があっという間に顧客に伝わり、埋もれてしまう危険があります。

そこで、まずは同業他社のサイトをチェックし、主力商品の価格帯やキャンペーン内容、配送速度やサポート体制などをリスト化すると良いでしょう。それによって、自社が参入していく余地や、差別化できるポイントが見えてきます。

さらに、Googleトレンドなどの無料ツールを使えば、季節ごとのキーワード検索数や需要の変動を把握することができます。加えて、SNSのハッシュタグを追えば、最近どんな話題が盛り上がっているか、また顧客層のリアルな声も拾いやすくなります。

口コミサイトやレビュー欄も、有益な改善のヒントが隠れている場所です。

- 商品自体は気に入ったが梱包が雑だった

- 配達が遅かった

- 追加でこんなオプションが欲しい

このような不満や要望などは、サービス向上につながる貴重な生の声となります。

商品を選定する

通販サイトを立ち上げる際、最初からあれもこれもと商品数を増やし過ぎると、在庫の管理だけで手が回らなくなる危険があります。まずは利益率が高く、一定の需要が見込める定番商材を中心に扱うところからスタートすると良いでしょう。

シーズンアイテムや限定品を扱う場合は、売れ残りが出そうなタイミングを想定しておき、必要に応じてセールやキャンペーンで調整できるよう、実行計画を作ることが大切です。

また、オリジナル商品を取り扱う場合には、その特徴や品質をしっかり打ち出す準備が重要になります。競合他社と差別化するための切り口を明確にすることで、価格競争に巻き込まれるリスクもある程度コントロールできるでしょう。

在庫管理を計画する

ネット通販が軌道に乗ってくると、ある日突然「受注数が跳ね上がる」ケースもあります。そんなとき、在庫管理の仕組みがあいまいだと、すぐに在庫切れになったり、逆に商品が積み上がりすぎて保管コストが増えたりしがちです。

エクセルなどを活用した手動管理で対応できるうちは構いませんが、より多くの商品を扱う場合はクラウド型の在庫管理システムを導入したほうが、正確性と効率が上がります。

また、外部の倉庫(3PL)を利用する場合は、どのように出荷依頼を行うか、返品が発生したときの手続きはどうなるかなど、具体的なルールをあらかじめ決めておくことが必須です。

ターゲット層を設定する

通販サイトが成功するかどうかは、どの層に向けてアプローチするかをしっかり定めているかに左右されます。

たとえば「20代の女性会社員で美容に関心が高い人」を想定するのか「ファミリー層で子どもの学校行事に合わせて購入する人」を想定するのかによって、サイトの色づかいや商品ページのコピーライティング、さらには広告媒体の選択まで大きく変わってきます。

そこで、年齢、職業、年収、趣味などを設定し、その人がどんな悩みや理想を持っているかをリアルにイメージしてみます。

イメージしたターゲットをもとに、Webデザインや商品の紹介文を書けば、狙った顧客層の興味や関心を刺激することができるでしょう。

プラットフォームを選ぶ

通販サイトを構築する際、どのプラットフォームを使うかは最も重要な判断の一つです。主な構築方法として、以下の方法があります。

- ASP型:システムのカスタマイズはできず、テンプレートを利用して作成

- オープンソース型:ソースコードが公開されているECカートシステム

- パッケージ型:Cサイトに必要な機能をパッケージ化したシステム

- フルスクラッチ型:一からECカートシステムを開発する手法

ASP型は、手軽に店舗を開設できるうえ、管理画面の使いやすさや拡張アプリの充実度が魅力です。「Shopify」「BASE」「STORES」などがあります。

一方、自社の独自性を最大限に反映させたい場合は、パッケージ型やフルスクラッチ開発といった方法もあります。「通販マーケッターGrowth!」のように、プラットフォームの提供だけでなく、運用業務の支援もあわせて受けられるサービスもあり、小規模な人員体制でもECサイトを運営することが可能です。

各方法の構築費用や制作期間の目安は、以下のとおりです。

|

初期構築費用 |

月額費用 |

制作期間 |

|

|

ASP型 |

0~10万円 | 0~10万円 | 1~3か月 |

|

オープンソース型 |

10~30万円 | 10万円~ | 3か月 |

|

パッケージ型 |

100~数千万円 | 10〜 数十万円 | 6か月~1年以上 |

|

フルスクラッチ型 |

数千万円~ | 数十万円~ | 1年~数年 |

将来的に大規模な販売数を見込んでいたり、もしくは海外向けに多通貨決済を導入したいなど明確なビジョンがある場合は、サポート体制や拡張性が優れたサービスを選びましょう。

ドメインを取得する

独自ドメインを取得すれば「shop.example.com」のように分かりやすいアドレスを使えて、利用者にも覚えてもらいやすくなります。

ただし、希望する文字列が既に誰かに取られている可能性もあるため、事前にレジストラサイトで検索して確認しておくことが必要です。ドメインの末尾(トップレベルドメイン)は、「.com」「.jp」「.net」など多種多様ですが、更新費用や海外展開のしやすさを基準に選ぶのが一般的です。

ブランド名と結びついたドメインを取得すれば、検索エンジンでの露出にも好影響を与えるケースがあるため、長期的にサイトを育てる計画があるなら早めに押さえておくほうが良いでしょう。

サイト環境を整える

ECサイトは、顧客のクレジットカード情報や住所、電話番号など重要な個人情報を扱うため、サイトのセキュリティには特に気を配る必要があります。

SSL証明書による常時HTTPS化はもちろん、サーバー設定やCMSのアップデートもしっかり行い、脆弱性を放置しないようにしましょう。

また、制作段階でカスタマイズやテーマ編集をする場合は「テスト用環境」と「本番用環境」を分けるのが鉄則です。本番サイトでいきなり改変すると、デザイン崩れやプラグインの競合などの不具合が発生してもすぐに元に戻せず、顧客の利用に支障をきたす恐れがあります。

さらに、お問い合わせフォームや専用のメールアドレスをあらかじめ設定し、顧客からの問い合わせに迅速に返信できる体制を用意しておくことも重要です。

デザインテーマを選ぶ

通販サイトの見た目は、顧客が第一印象を判断する際の決め手になります。たとえ商品内容が優れていても、デザインが雑然としていたり、フォントや配色がバラバラだったりすると「ここで買うのは不安」と思われるかもしれません。

そこで、自社ブランドの世界観に最も近いデザインを意識し、全体のトーンを統一させることが大切です。また、スマートフォンでの閲覧が年々増加しているため、レスポンシブ対応にしましょう。

有料のテンプレートの中には細部までカスタマイズ可能なものがあり、ロゴ配置やバナー画像の差し替えも自由度が高いケースがあります。

予算に余裕があれば、外部のデザイナーにアレンジを依頼するのも選択肢のひとつですが、運営担当者がメンテナンスのしやすさを念頭に置いて選ぶとよいです。

決済方法を決める

決済方法は、クレジットカード払いを基本としつつも、コンビニ払い、銀行振込、代金引換、さらには後払いなど、幅広い選択肢を用意すると利便性が向上し、売り逃しを防ぎやすくなります。

しかし、その分だけ決済代行会社に支払う手数料や初期費用・月額費用が増える可能性もあるため、導入前に費用対効果を精査することが重要です。

また、セキュリティ面で信頼できる会社かどうかを見極めるためにも、PCI DSSへの準拠状況や導入事例を確認してください。

海外ユーザーの取り込みを視野に入れているなら、PayPalのように多通貨での決済を受け付けるサービスも候補に含めましょう。

配送方法を設定する

ECサイトで商品を購入した顧客にとって「配送が遅延」したり「送料が不透明」だと、不満につながりやすいです。

まずは、主要な運送会社(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)の料金体系と配達スピードを比較し、自社の取り扱い商品のサイズや重量に合った配送方法を選ぶ必要があります。

小さな雑貨や書籍などはメール便が安価で済むケースもありますが、対面受け取りを希望する顧客にとっては宅配便のほうが好ましいかもしれません。

また、商品ページには「送料込み」か「送料別」か明確に示し、商品のサイズや地域によって送料が変わる場合も、購入者が混乱しないよう分かりやすく書くことが大切です。

外部の物流倉庫や3PL業者と連携する場合は、在庫数の同期や注文データのやり取り、返品・交換のフローなどを事前に打ち合わせておくことで、スムーズに運用できるでしょう。

法令表示を整える

通販サイトでは、法律上必要な情報をしっかりと記載しておくことが義務付けられています。

- 特定商取引法:販売事業者の名称や住所、電話番号、責任者名、返品・キャンセル対応の条件などを表記

- 薬機法:化粧品やサプリメントなども表記ルールに従う

- 景品表示法:キャンペーンや割引などの表記方法に注意

誇大広告や誤解を招く表現をしてしまうと、短期的には売上が上がるかもしれませんが、中長期的には信用を失うリスクが高いでしょう。

リスクを避けるためにも、法改正やガイドラインの更新情報を定期的に追いかけながら、サイト上の文言を見直していくことが求められます。

もちろん、運営者が自力で全ての法令をカバーするのは大変なので、必要に応じて専門家に相談するなど、外部リソースも賢く活用していくと安心です。消費者からの信頼を得るためにも、法令表示は丁寧かつ正確に行いましょう。

商品データを登録する

通販サイトに商品を登録するときは、商品名と写真を載せるだけでは不十分です。

以下の点にも対応することで、検索エンジンに対して画像の内容を伝えやすくなり、商品検索でヒットする可能性が高まります。

- タイトル:検索されやすいキーワードと商品特徴を絡めながら、分かりやすいタイトルをつける

- 商品説明文:サイズや素材、使用シーンなどの詳細をできるだけ具体的に書く

- 画像:ファイル名やALTタグ(画像の代替となるテキスト情報)を適切に設定する

こうした情報が不十分だと、わざわざ問い合わせなければ分からない点が増え、面倒に思われて離脱されてしまうかもしれません。

さらに、写真は明るい背景で撮影し、複数アングルや拡大写真などを用意すれば、実物を手に取れないオンライン販売の欠点を補いやすくなります。

購入テストを行う

サイトの公開を急ぐあまり、購入テストをしっかり行わないままリリースすると、あとからトラブルが連発する恐れがあります。

そのため、テスト用のアカウントを用いて、カート投入から注文確定までの流れをひと通り再現し、メール通知や在庫連動が正常に行われるか確認することが必須です。

また、PCだけでなく、スマホやタブレットなど多様な端末で表示レイアウトが崩れないかをチェックすることで、異なる環境のユーザーにもストレスなく使ってもらえるかを確かめられます。

ブラウザごとに挙動の違いがあるケースもあるので、主要なブラウザ(Chrome、Safari、Firefox、Edgeなど)は一通りテストするのが望ましいです。

公開して初期集客を始める

すべての準備が整ったら、いよいよ本番サイトをオープンして初期集客を行います。

公開時にはテスト環境で発見した不具合がしっかり解消されていることを最終確認したうえで、SNSやメルマガ、実店舗をお持ちの場合は店頭POPなども活用して「新サイトオープン」を大々的に告知すると効果的です。

開店直後は認知度を高めるための施策が大切で、たとえば「割引クーポンの配布」や「期間限定の送料無料キャンペーン」など、短期的にインパクトを与えるプロモーションを組んでも良いでしょう。

また、Googleアナリティクスやサーチコンソールといったアクセス解析ツールを導入し、訪問者がどのページで離脱しているか、どんなキーワードで流入しているかといったデータをこまめにチェックしておくと、改善のヒントを得やすくなります。

通販サイト制作を成功させるポイント

通販サイトを作るだけでは、なかなか売上が上がらなかったり、リピート購入率が低かったりするケースが多いです。

そこで、以下のポイントを意識したサイト制作・運営が必要になります。

- 費用対効果を重視する

- SEO施策を意識する

- 顧客視点でUIを設計する

- 信頼性を確保するコンテンツを用意する

- ブランド力を強化する

これらのポイントを踏まえることで、顧客ロイヤルティが高まり、SNSでの口コミ拡散など、思わぬ形で認知度が上がる可能性もあります。

ここから、各ポイントを解説します。

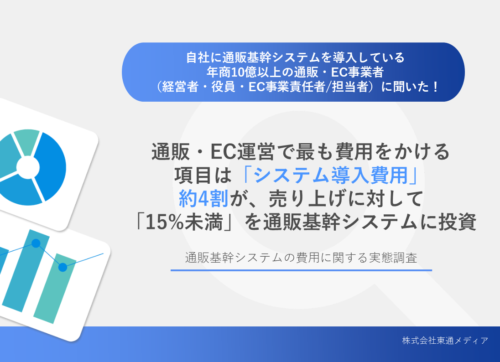

費用対効果を重視する

通販サイト運営には、以下のように様々なコストがかかります。

- サーバー

- ドメイン

- 決済手数料

- 広告費

- 販促費

- 人件費 など

これらのコスト総額と予想売上を照らし合わせ、黒字を維持できるかを常にチェックする姿勢が大切です。

初期コストを抑えるために機能が限定的なプランを選んだ場合、顧客が増えてきた段階で拡張性に限界が生じるかもしれません。そうなると、サイトリニューアルに再び大きな費用がかかる可能性もあります。

現時点の売上予測だけでなく、1~2年後の事業拡大シナリオも含めて試算すると良いでしょう。

コストの節約は大切ですが、サイト品質を落としすぎると顧客から不信感を抱かれやすくなり、結局売上が伸び悩むケースもあります。安易なコストカットには注意が必要です。

SEO施策を意識する

検索エンジンからの流入を獲得できるかどうかは、通販サイトの成否を大きく左右します。商品カテゴリ名や商品名に適切なキーワードを盛り込みつつ、検索ユーザーからのアクセスを増やしましょう。

また、サイトの読み込み速度が遅かったり、モバイル対応が不十分だと、ユーザーが離脱しやすくなり、検索結果の順位も下がってしまいます。これらの技術的な最適化も大切です。

更新頻度が極端に低いサイトは検索エンジンから「放置サイト」と判断される恐れがあるため、新商品やキャンペーン情報、あるいは商品に関する専門的なコラムなどを定期的に追加して、新鮮な状態を保つように心がけましょう。

顧客視点でUIを設計する

サイトの見やすさや使いやすさは、コンバージョン率や離脱率を大きく左右します。

顧客がトップページから商品を見つけ、商品詳細を確認してカートに入れ、決済画面へ進むまでのフローがスムーズになるような導線設計が重要です。

また、配送方法や返品条件など、初めて訪れる人が気になる情報はページの下部や別ページにまとめるだけではなく、購入ボタン付近やFAQコーナーにも記載すると親切です。

特に、高齢者やネットショッピングに不慣れなユーザーに配慮するなら、文字が小さすぎないか、操作ボタンが指で押しやすい大きさになっているかなど、視覚面の最適化をチェックすると良いでしょう。

信頼性を確保するコンテンツを用意する

実際に購入した顧客の口コミやレビューを掲載して「利用した人の生の声」を届けることで、初見のユーザーにも安心感を与えられます。

さらに、運営会社の所在地や代表者名、実店舗の写真などを載せれば、オンライン上だけの存在ではなく、しっかりとした実体がある事業だとアピールできるでしょう。

セキュリティ面でも、SSL証明書の導入やクレジットカード情報の取り扱い方などを明示することで、個人情報が安全に管理されている印象を与えられます。とりわけクレジットカード情報を登録するサイトでは重要です。

こうした信頼を得るための施策は、一度整えたら終わりではありません。新しいサービス開始や法令改正があるたびに更新し続けることで、サイト情報の最新性と信頼度を同時に維持できます。

ブランド力を強化する

ネット通販が普及した今、同じような商品があふれている中で選んでもらうためには、ブランドイメージをはっきり打ち出すことが不可欠です。

たとえば、ロゴやブランドカラーをECサイトとパッケージ、名刺やポスターなどにも共通で使えば、一貫性が生まれて「この色やロゴを見たらあのブランドだ」と認識してもらいやすくなります。

また、自社がどのような想いで商品を作っているのか、開発時の苦労やこだわりをストーリーとして紹介すると、顧客に単なる消費者以上の感覚で「応援したい」と思ってもらえるようになります。

さらに、SNS上でハッシュタグを使った投稿キャンペーンを行えば、顧客自身が写真や感想を発信してくれて、新規顧客が興味を持つきっかけとなるでしょう。

ブランド力を高める施策は時間がかかる面がありますが、長期的な売上と顧客ロイヤルティ向上に直結する重要なポイントです。

通販サイト制作の注意点

通販サイトの立ち上げや運営には、見落としやすい注意点も存在します。以下は、主な注意点です。

- 法的要件を確認する

- 個人情報を適切に扱う

- 決済導線を複雑にしない

- 過剰な在庫を抱えないようにする

- テストなしで公開しない

これらを知らないまま進めると、法令違反や個人情報の漏洩など、大きなトラブルに発展する恐れもあります。

ここからは、これらの注意点について解説します。

法的要件を確認する

ECサイトでは、特定商取引法に基づいた情報をしっかり開示しないと行政処分を受ける危険があります。具体的には、販売者の住所や事業者名、電話番号、責任者、返品ポリシーなどが該当します。

また、プライバシーポリシーの不備もクレームやトラブルを招くことがあり、場合によっては個人情報保護委員会などの監督下に置かれる可能性があります。

加えて、景品表示法は割引セールやポイント付与などのキャンペーンを行うときに絡んでくる法律で、誤解を招く表示をすると違反とみなされるケースがあります。

薬機法は化粧品や健康食品などを取り扱う場合に、効能を誇大に表現しすぎると違反になるため、宣伝文句には細心の注意を払わなければなりません。

近年増えているサブスクリプションモデル(定期購入や月額課金)でも、契約更新や解約の手続きが分かりにくいと顧客から苦情が殺到する恐れがあります。解約ポリシーを明確に掲示しておけば、無用なトラブルを未然に防ぎやすいでしょう。

個人情報を適切に扱う

通販サイトで顧客が入力する情報は、氏名や住所、メールアドレス、クレジットカードなど、非常に個人情報の度合いが濃いものです。

これらの個人情報を安全に扱うために、以下の対策をします。

- SSL(TLS)暗号化を導入して通信経路を保護する

- クレジットカード情報を自社のサーバーで一切保持しない仕組みにする

- PCI DSSというセキュリティ基準を満たした決済サービスを利用する

また、メルマガやダイレクトメールを送る場合は、顧客が「もう受け取りたくない」と感じた時に「簡単に解除できる機能(オプトアウト」)を設けておきましょう。

さらに、万が一システムに不正アクセスがあったり、情報漏洩の恐れが出た場合に備え、誰に連絡し、どのような手順で事態を収拾していくのかを社内で共有しておくと被害拡大を防ぐことができます。

決済導線を複雑にしない

顧客が商品をカートに入れたのに最終的に購入を断念する「カゴ落ち」と呼ばれる現象は、通販サイトの大きな課題です。

できるだけ画面の遷移数を減らし、フォームも必要最低限の項目に絞るなど、ユーザーの導線や手続きを最小限にしましょう。

また、特定の決済方法でのみ手数料や追加料金が発生するなら、購入者がカートに入れる前や、支払い方法選択時に目立つ形で明記しましょう。

スマートフォンでの利用がメインとなる昨今は、狭い画面での操作でも迷わないように、ボタンの大きさや配置を見直すことも重要です。タップしやすいサイズにする、誤操作しづらい配列にするなどの工夫で、購入完了率の向上を目指せます。

過剰な在庫を抱えないようにする

在庫の持ちすぎは、通販事業でよくある失敗パターンの一つです。とりわけ季節商品は需要ピークが過ぎると売れ残り、処分セールなどで利益が圧縮されるケースが多いでしょう。

そこで、過去の販売データや他社の動向を参考に需要を予測し、仕入れや生産のタイミングを調整することが欠かせません。最近では、在庫連動のクラウドシステムや倉庫連携サービス(3PLなど)を利用すれば、リアルタイムで在庫数を確認でき、欠品や余剰分を素早く把握できます。

また、在庫が多く残りそうな際には、在庫一掃セールを早期に打ち出す、予約販売で確実な注文を先に集めるといった工夫も選択肢に入れましょう。

テストなしで公開しない

サイト制作の完了後、すぐに本番環境をオープンするのは非常に危険です。テストを経ずに公開すると、ユーザーが商品を購入しようとした段階で予期せぬエラーや表示崩れが発生し、せっかくのチャンスを逃してしまうからです。

具体的には、テスト用のアカウントを作成し、商品をカートに入れて決済まで行うフローを実施してみると良いでしょう。その際、在庫数や決済完了メール、管理者向けの受注通知などが想定どおりに動いているかを細かく確認します。

また、スマホやタブレット、PCなど複数の端末で動作をチェックし、レイアウト崩れや操作性の問題がないかを検証しましょう。

これらのテストを十分に行うことで、公開後に発生するエラーやクレームを大幅に軽減でき、ユーザーの信頼も損なわずに済みます。

通販サイト運営で失敗しないために

通販サイトは、立ち上げてからが本番です。初期段階をクリアしても、運営の中で日々新しい課題が生まれます。

そこで、以下の5点を念頭に置いておけば、運営後のトラブルや売上停滞を防ぐうえで大いに役立つでしょう。

|

項目 |

概要 |

| リピート購入の促進 | 定期購入やポイント制度、クーポン配布など継続的に利用してもらえる仕掛けを作り、顧客ロイヤルティを高める |

| アクセス解析の活用 | Googleアナリティクスやサーチコンソールを使い、サイト訪問者の行動を可視化し、離脱箇所をピンポイントで修正する |

| 迅速な顧客対応 | 問い合わせ対応やクレーム処理をスピーディーに行い、顧客の不安や不満を最小限に抑える |

| セキュリティ更新 | システムアップデートや脆弱性対策を怠らず、個人情報や決済情報を守る |

| トレンドチェック | ライブコマースやSNS機能の新潮流、越境ECなど最新の市場動向にアンテナを張り、新しい販路やサービスを柔軟に取り入れる |

最終的には「顧客にとって使いやすく、魅力的なサイトであるかどうか」を常に意識し、日々改善していくことが大切です。