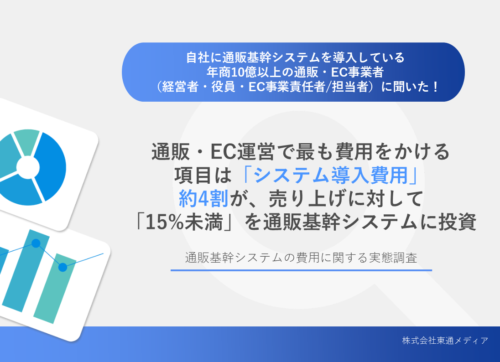

ECサイト構築には数百万から数千万円の投資が必要となり、中小企業にとって大きな負担となります。しかし、ものづくり補助金を活用すれば、最大2/3の費用を補助してもらえる可能性があります。

また「ECサイトは本当に補助対象になるのか」「どんな費用が認められるのか」といった疑問を持つ事業者も多いでしょう。

実は、ECサイト構築費は「機械装置・システム構築費」として明確に補助対象となっており、多くの中小企業が活用に成功しています。

そこで本記事では、ものづくり補助金でECサイト構築が対象となる具体的な費用、申請要件、最大3000万円の補助を受けるための申請手順、交付決定前の着手禁止などの注意点まで、実務的な観点から詳しく解説します。

ものづくり補助金でECサイト構築は対象になるのか

ECサイト構築費用は、ものづくり補助金の「機械装置・システム構築費」として明確に補助対象となります。

ただし、単純なホームページ制作とは異なり、受注管理・決済機能・在庫連携といった業務システムとしての要素が必須です。

具体的な対象経費として、以下のような費用が認められています。

【補助対象となる主な経費】

- ECプラットフォームの開発費用

- 決済ゲートウェイの実装費

- 既存基幹システムとのAPI連携費用

- サーバー構築費やソフトウェアライセンス費

- セキュリティ対策のための初期投資

とはいえ、すべてのEC関連費用が認められるわけではありません。補助対象外となる費用もあります。

【補助対象外となる経費】

- 広告宣伝費やSEO対策費

- コンテンツ制作費(商品撮影、ライティング等)

- 月額のランニングコスト

- ドメイン取得費

- 運用開始後の保守費用

申請時は、システム構築に直接関わる初期投資費用と、運用・販促に関わる費用を明確に区分する必要があるでしょう。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者の革新的な取り組みを支援する国の補助制度です。

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、製造業だけでなく幅広い業種が活用できます。

デジタル化投資やDX推進の観点から、ECサイト構築も重要な投資対象として位置づけられています。

| 補助枠 | 特徴 | 上限額 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| 製品・サービス高付加価値化枠 | 国内市場での競争力強化 | 750万円〜2500万円 | 新商品開発、生産性向上 |

| グローバル枠 | 海外展開・輸出強化 | 3000万円 | 越境EC、輸出事業 |

補助率は中小企業で1/2、小規模企業等では2/3が基本となります。さらに、賃上げや最低賃金引き上げに取り組む企業には、補助率や上限額の優遇措置も用意されています。

令和6年度からは賃上げ要件が強化され、給与支給総額の増加計画がより重要となりました。

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事務局「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(第20次公募)」

補助対象者

ものづくり補助金の対象者は、中小企業基本法で定める中小企業者および小規模企業者です。

業種別の基準は、以下の通りです。

| 業種 | 資本金 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |

製造業以外にも、商業・サービス業も幅広く対象に含まれています。

一方で、以下に該当する事業者は対象外となります。

- みなし大企業(大企業から一定以上の出資を受けている企業)

- 反社会的勢力

- 過去3年以内に補助金の不正受給歴がある者

- 税金の滞納がある者

特筆すべきは、再生支援を受けている企業や創業1年未満の事業者でも、追加書類の提出により申請可能という点です。

再生企業の場合は中小企業再生支援協議会等の確認書、創業間もない企業は創業計画書や売上見込みの根拠資料が必要となります。

また、個人事業主も法人と同様に申請でき、法人成りを予定している事業者にとっても活用しやすい制度といえるでしょう。

補助上限額・補助率

補助上限額は従業員規模によって細かく設定されています。

以下は、製品・サービス高付加価値化枠の補助上限額と補助率です。

| 従業員規模 | 補助上限額 | 補助率(中小企業) | 補助率(小規模・再生企業) |

|---|---|---|---|

| 5人以下 | 750万円 | 1/2 | 2/3 |

| 6〜20人 | 1000万円 | 1/2 | 2/3 |

| 21〜50人 | 1500万円 | 1/2 | 2/3 |

| 51人以上 | 2500万円 | 1/2 | 2/3 |

グローバル枠を選択すれば、上限3000万円まで引き上げられ、越境ECプラットフォームの構築などにも対応できるでしょう。

さらに、特別措置により補助率や上限額が優遇されるケースもあります。

【大幅賃上げ特例による上限額加算】

- 5人以下:+100万円

- 6〜20人:+250万円

- 21〜50人:+500万円

- 51人以上:+1000万円

【最低賃金引き上げ特例】

- 地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上:補助率2/3へ

これらの特例を活用することで、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。

ものづくり補助金の申請要件

ものづくり補助金を申請するには、いくつかの要件をクリアする必要があります。

ここでは、以下の3つの要件について解説します。

- 基本要件

- グローバル要件

- 特別措置要件

多くの事業者が「申請は難しい」と考えがちですが、ECサイト構築の場合、オンライン売上の増加見込み、業務時間の削減効果、新規顧客獲得によるLTV向上など、定量的な効果を示しやすいです。

また、公募時に申請要件などが変更となる場合もあるため、最新の公募資料もあわせて確認しましょう。

基本要件

基本要件の中核は、事業計画期間における付加価値額と給与支給総額の増加です。

まず、付加価値額の具体的な計算方法は、以下になります。

「付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費」

この付加価値額を年率3%以上成長させる必要があります。ECサイト導入により、売上増加や業務効率化を実現し、この目標を達成する具体的なロードマップを示すことが重要でしょう。

また、給与支給総額については、以下の要件を満たす必要があります。

【給与支給総額の増加要件】

- 年率平均1.5%以上の増加

- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定

- 賃金引上げ計画の誓約書を提出

とはいえ、単純な賃上げだけでなく、EC運営に必要な人材採用や、既存社員のスキルアップに伴う昇給も含めて計画できます。

申請時に必要なGビズIDプライムアカウントは、取得に1〜2週間かかるため早めに準備をしておきましょう。

また、交付後は年次の事業化状況報告が5年間義務付けられ、目標未達の場合は返還を求められる可能性もあるため、実現可能な計画策定が極めて重要となります。

グローバル要件

グローバル枠を選択する場合、以下の要件を満たす必要があります。

【グローバル枠の必須要件】

- 海外事業の実施(以下のいずれか)

- 海外への直接投資

- 海外への輸出

- インバウンド需要の獲得

- 海外企業との共同研究開発

- 将来の海外展開に向けた国内投資

- 海外展開のための新製品・サービス開発

- 海外向け生産能力の増強

越境ECサイトの構築は、まさにこの要件に合致する典型例といえるでしょう。

申請にあたって必要な取り組みと書類は、以下の通りです。

| 必要な取り組み | 提出書類 |

|---|---|

| 海外市場調査の実施 | 市場調査報告書、競合分析レポート |

| 専門人材の確保 | 雇用契約書、業務委託契約書 |

| 海外展開計画の策定 | 海外展開計画書、収支計画 |

| リスク分析 | カントリーリスク評価、為替リスク対策 |

必要書類も通常申請より多く、海外子会社の財務諸表、市場調査報告書、輸出入実績、海外展開計画書などの提出が求められます。

ただし、これらの要件をクリアすれば、最大3000万円という高額な補助を受けられるため、本格的な越境EC展開を検討している企業にとっては魅力的な選択肢です。

特別措置要件

大幅賃上げ特例は、基本要件を超える賃上げに取り組む企業への優遇措置です。最大で1,000万円が補助額に上乗せされます。

この特例を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 給与支給総額の増加要件

- 基本要件(年平均1.5%以上)に加えて、更に年平均4.0%増加

- 合計で年平均6.0%以上の増加を目標値として設定

- 事業計画期間最終年度において目標値を達成

- 事業場内最低賃金の引き上げ要件

- 基本要件(地域別最低賃金+30円)に加えて、更に+20円

- 合計で地域別最低賃金+50円以上を目標値として設定

- 毎年、この目標値を達成

- 従業員への表明要件

- 交付申請時までに従業員等に対して目標値を表明

- 表明の証拠書類(議事録、通知文書等)の保管

最低賃金引き上げ特例では、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員を30%以上とすることで、補助率が1/2から2/3へ引き上げられます。

いずれの特例も、以下の書類提出が必要です。

- 賃金引上げ計画書

- 従業員への表明を証明する書類

- 現在の賃金台帳

- 就業規則または労働契約書

これらの特別措置は「計画通りに賃上げを実行する」必要があり、未達の場合は補助金返還の義務を負います。それでも、特別措置を戦略的に活用することで、デジタル化と処遇改善の両立が可能となるでしょう。

ECサイト構築の具体的な補助対象経費

ECサイト構築において、どの費用が補助対象となるかは極めて重要な問題です。

基本的に、システム構築に直接関わる初期投資費用は幅広く対象となりますが、運用費や販促費は対象外となります。

この区分を正確に理解することで、補助金を最大限活用したEC投資計画を立てられるでしょう。

補助対象経費の構成は、以下の通りです。

| 経費区分 | 内容 | 補助対象例 |

|---|---|---|

| 機械装置・システム構築費(必須) | 専ら補助事業のために使用される設備・システム | ECプラットフォーム、サーバー |

| 技術導入費 | 外部からの技術指導や知的財産権等の導入費用 | 特許使用料、技術コンサル費 |

| 専門家経費 | 外部専門家に支払われる経費 | ITコンサルタント費用 |

| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等 | サーバー等の運搬費 |

| クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業のために使用されるクラウドサービス | 開発環境のクラウド利用料 |

| 外注費 | 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計等の外注費 | プログラム開発の外注費 |

| 知的財産権等関連経費 | 特許権等の知的財産権等の取得に要する経費 | 特許出願費用 |

実際の申請では、見積書の内訳を細かく精査し、補助対象と対象外を明確に区分します。

たとえば、ECプラットフォームの開発費は対象ですが、完成後の保守費用は対象外となります。この判断基準を理解していないと、想定より補助金額が減額される可能性もあるため、事前の確認が欠かせません。

補助対象になるEC関連費用

公募要領に基づき、ECサイト構築で補助対象となる具体的な費用を整理します。

【機械装置・システム構築費として計上可能な費用】

- ECシステム本体の構築費

- ECプラットフォームの開発費(スクラッチ開発)

- ECパッケージのカスタマイズ費用

- 専用サーバーの購入費(単価50万円以上)

- システムの基本設計・詳細設計費用

- 業務システムとの連携開発費

- 基幹システムとのAPI連携開発

- 在庫管理システムとのリアルタイム連携

- 会計システムへの売上データ自動連携

- 物流システムとの出荷指示連携

- セキュリティ関連の初期投資

- ファイアウォール機器の購入・設定

- 侵入検知システムの導入

- SSL証明書の初回取得費用(EV SSL等)

- 脆弱性診断の実施費用

【外注費として計上可能な費用】

公募要領では、外注費は「新商品・サービスの開発に必要な加工、設計(デザイン)、検査等の一部を外注する場合の経費」と定義されています。

- プログラム開発の外注費

- デザイン制作費(UIデザイン、画面設計)

- システムテストの外注費

- データ移行作業の外注費

【クラウドサービス利用費】

- クラウドサーバーの初期設定費

- 開発環境の構築費用

- 補助事業期間中のみの利用料

ただし、以下の点に注意が必要です。

| 費用項目 | 補助対象の可否 | 理由 |

|---|---|---|

| 初期設定費 | ◯ | 設備投資に該当 |

| 事業期間中の利用料 | △ | 専用利用が条件 |

| 事業完了後の利用料 | × | 補助期間外 |

| 汎用的なクラウドサービス | × | 専用性なし |

【技術導入費として計上可能な費用】

- ECシステムの技術ライセンス費

- 特許技術の使用料(AI関連等)

- 技術コンサルティング費用

【専門家経費として計上可能な費用】

- ITコンサルタントによる要件定義支援

- セキュリティ専門家による診断・助言

- システム監査人による品質評価

1日あたり5万円が上限となります。

いずれにしても、事前に公募要領を確認し、判断が難しいケースは「ものづくり補助金事務局サポートセンター」や「商工会議所」などに相談しましょう。

補助対象外となるEC関連費用

公募要領で明確に補助対象外とされている費用、およびEC構築で誤解しやすい対象外費用を整理します。

【明確に対象外とされている費用】

- 建物・土地関連

- 事務所の賃料

- データセンターの建物

- 駐車場等の整備

- 汎用性の高い物品

- パソコン、タブレット、スマートフォン

- 文書作成ソフト、表計算ソフト

- 一般的な事務用品

- 経常的な経費

- 人件費(自社従業員の給与)

- 通信費、光熱費

- 消耗品費

【ECサイト構築で特に注意すべき対象外費用】

公募要領の規定に基づき、以下は補助対象外となります。

| カテゴリ | 具体例 | 対象外の理由 |

|---|---|---|

| 販促・広告費 | リスティング広告、バナー広告、SEO対策 | 販売促進活動 |

| コンテンツ制作 | 商品撮影、動画制作、記事作成 | 広告宣伝活動 |

| 運用・保守費 | 月額保守料、運用代行費、更新作業費 | 経常的経費 |

| 既存資産の更新 | ドメイン更新、SSL証明書更新 | 継続的費用 |

【グレーゾーンとなりやすい費用の判断基準】

- デザイン費用

- システムのUI/UXデザイン:○(システム構築の一部)

- バナー・広告デザイン:×(販促物)

- 商品画像の加工:×(コンテンツ)

- データ関連費用

- 商品マスタの移行作業:○(システム構築の一部)

- 商品説明文の作成:×(コンテンツ)

- 顧客データの移行:○(システム構築の一部)

- 教育・研修費用

- システム操作研修(導入時):△(専門家経費で計上可)

- 定期的な操作研修:×(経常的経費)

重要なのは、補助対象経費と対象外経費を明確に区分し、見積書の段階から適切に仕分けることです。

ものづくり補助金を使ったECサイト構築の流れ

ものづくり補助金を活用したECサイト構築は、申請準備から事業完了まで1年以上の長期プロジェクトとなります。

標準的なスケジュールは、以下の通りです。

| フェーズ | 期間 | 主な作業内容 |

|---|---|---|

| 申請準備 | 1〜2か月 | GビズID取得、事業計画策定、見積取得 |

| 申請期間 | 約2か月 | オンライン申請、書類提出 |

| 審査期間 | 2〜3か月 | 書面審査、採択発表待ち |

| 交付申請 | 1か月 | 詳細見積提出、交付決定待ち |

| 事業実施 | 最大10か月 | EC開発、テスト、リリース |

| 実績報告 | 30日以内 | 証憑提出、検査対応 |

| 補助金入金 | 2〜3か月 | 確定検査、振込手続き |

ここからは、ものづくり補助金を活用したECサイト構築の流れを、それぞれ詳しく解説していきます。

GビズID取得と準備

GビズIDプライムアカウントは、ものづくり補助金のオンライン申請に必須となる電子証明書です。

取得手順は以下の通りです。

- GビズIDサイトでアカウント申請

- 申請書をダウンロード・印刷

- 印鑑証明書(3か月以内)を取得

- 申請書に実印を押印

- 必要書類を運用センターへ郵送

- 1〜2週間程度で発行通知

繁忙期には3週間以上かかることもあるため、公募開始を待たずに早めに取得しておきましょう。

【基本的な必要書類】

- 決算書(直近2期分)

- 法人税確定申告書別表

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 会社案内・パンフレット

認定支援機関との連携も検討すべきで、彼らの確認書があれば審査でも有利になる可能性があります。

事業計画コンセプト設計

事業計画のコンセプト設計は、採択の可否を左右する最重要プロセスです。

成功するための事業計画のポイントは、以下になります。

- 現状分析と課題設定

- 既存販売チャネルの限界

- 業務効率の具体的な課題

- 競合他社との比較分析

- EC導入による解決策

- 具体的な機能と効果の関係

- 定量的な改善目標(KPI)

- 実現可能性の根拠

- 革新性のアピール

- AI・IoT等の先進技術活用

- 業界初の取り組み

- 特許・実用新案の活用

さらに、競合他社との差別化ポイントも明確にします。単なるECサイトではなく、革新的な要素を盛り込むことで採択可能性が高まります。

見積取得と要件定義

10万円を超える経費については、原則として3社以上の相見積が必要となります。見積りを取得する際のポイントは、以下の通りです。

- RFP(提案依頼書)の作成

- 機能要件一覧

- 非機能要件(性能、セキュリティ等)

- 納期・マイルストーン

- 予算規模の提示

また、要件定義書に含めるべき内容としては、以下が挙げられます。

【機能要件】

- 商品管理機能(登録、編集、一括更新)

- 顧客管理機能(会員登録、ランク管理)

- 受注管理機能(受注、出荷、返品処理)

- 在庫管理機能(リアルタイム連携)

- 決済機能(クレジット、後払い、電子マネー)

【システム連携要件】

- 基幹システムとのデータ連携方法

- 在庫管理システムとの同期頻度

- 会計システムへの売上データ連携

- 物流システムとの出荷指示連携

見積書の内訳も細かくチェックが必要です。システム構築費と外注費の区分、ハードウェア費とソフトウェア費の内訳、作業工数の妥当性など、審査で問われるポイントは多岐にわたります。

▼あわせて読みたい

失敗しないECサイト制作!制作手順や費用相場・おすすめ制作会社を徹底解説

オンライン申請と添付書類

申請は電子申請システム「jGrants」を通じて行います。申請の流れと注意点は以下の通りです。

【jGrants申請の手順】

- GビズIDでログイン

- 補助金を検索・選択

- 申請フォームに入力

- 必要書類をアップロード

- 内容確認・申請完了

アップロードが必要な主な書類を、以下に示しました。

| 書類名 | 内容・注意事項 |

| 事業計画書 | 様式自由、10ページ程度を目安 |

| 賃金引き上げ計画の誓約書 | 様式第1(必須) |

| 決算書等 | 直近2年間の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表 |

| 労働者名簿 | 様式第2(必須) |

事業計画書を作成するときのポイントとして「視覚的な訴求」があります。たとえば、以下の内容を図表やグラフで示せば、より効果的です。

- 市場規模の推移と成長予測

- 競合他社とのポジショニングマップ

- EC導入前後の業務フロー比較

- 投資回収シミュレーション

- KPIの推移予測グラフ

また、申請書の記載で特に注意すべき点として、以下が挙げられます。

- 具体性:抽象的な表現を避け、数値・データで裏付け

- 実現可能性:自社のリソースで達成可能な計画

- 革新性:業界や地域での新規性・独自性

- 波及効果:他社や地域への好影響

審査員が重視するポイントを意識し、簡潔かつ説得力のある申請書を作成することが採択への近道です。

採択後の交付申請

採択通知を受けても、すぐに事業を開始してはいけません。交付申請という重要な手続きが残っており、ここで最終的な補助金額が確定します。

採択後、事務局から送付される案内に従って交付申請を行う必要があり、期限内に手続きを完了しないと採択が取り消される可能性もあるため、迅速な対応が必要です。

交付申請では、採択時に提出した事業計画をより具体化した内容の提出が求められます。

【交付申請時の主な提出書類】

- 補助金交付申請書(指定様式)

- 経費明細書(詳細な内訳を記載)

- 見積書(最新のもの)

- その他事務局が指定する書類

交付申請における重要なポイントは、以下になります。

| 確認事項 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 経費の妥当性 | 見積内容の精査 | 市場価格との乖離がないか |

| 補助対象の適格性 | 対象経費の再確認 | 対象外経費の混在チェック |

| 事業計画との整合性 | 申請内容との一致 | 大幅な変更は認められない |

| 実施体制 | 推進体制の確認 | 実現可能性の再評価 |

実際、交付申請の審査により補助金額が減額されるケースもあります。

これは、経費の妥当性や補助対象としての適格性を厳密に審査した結果であり、以下のような理由が考えられます。

- 市場価格と比較して高額すぎる見積

- 補助対象外経費が含まれている

- 事業計画との関連性が不明確な経費

- 必要性の説明が不十分な項目

交付決定を受けて初めて、契約締結や発注が可能となります。交付決定前に事業を開始した場合は、補助金の交付を受けることができないため、必ず交付決定通知を確認してから事業に着手することが重要です。

EC開発フェーズの進行管理

交付決定通知を受けて初めて、契約締結と開発着手が可能となります。ここから補助事業実施期間内に、ECサイトの開発から検収までを完了させる必要があります。

ものづくり補助金では、交付決定日から最長10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)が補助事業実施期間となるため、効率的なプロジェクト管理が不可欠です。

また、プロジェクト管理で最も重要なポイントは、契約・発注のタイミングです。以下の点に注意しましょう。

- 交付決定日以降でなければ、いかなる契約・発注も行えません

- 交付決定前の契約は補助対象外(全額自己負担)

- 口頭での約束や仮契約も事前着手とみなされます

ECサイト構築中に変更がある場合、事前承認が必要になるケースもあります。軽微な変更であっても、しっかりと把握して管理しましょう。

【軽微な変更(事前申請不要)】

- 画面レイアウトの微調整

- 機能の実装順序の変更

- 補助対象経費の20%未満の金額変更

【事前申請が必要な変更】

- 補助対象経費の20%以上の変更

- 主要機能の追加・削除

- 事業実施期間の延長

- 開発ベンダーの変更

こういった管理を適切に行うことで、補助事業の円滑な実施と、実績報告時のスムーズな手続きが可能となります。

実績報告と検収

補助事業完了後は、速やかに実績報告を行う必要があります。公募要領では、事業完了日から起算して30日を経過した日または補助事業実施期間終了日のいずれか早い日までに実績報告書を提出することが定められています。

実績報告で提出が必要な書類は、以下の通りです。

【必須提出書類】

- 実績報告書(指定様式)

- 経費の支出を証する書類(後述)

- 取得財産等管理台帳(単価50万円以上の場合)

- その他事務局が求める書類

以下が、経費の支出を証明するために必要な書類になります。

| 書類の種類 | 必要な内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 発注書・契約書 | 発注内容、金額、納期 | 交付決定日以降の日付か |

| 納品書 | 納品物の明細、納品日 | 事業期間内の納品か |

| 請求書 | 請求内容、金額の内訳 | 見積書との整合性 |

| 支払証明 | 銀行振込受領書等 | 事業期間内の支払完了 |

また、検収で確認される項目が、以下になります。

- 交付申請時の仕様との合致

- 補助事業の目的達成度

- 経費の適正な執行

- 成果物の完成度

実績報告は補助金受領のための最終関門であり、書類の不備により減額や不支給となるケースもあります。

日頃から書類を整理し、計画通りの実施を心がけることが、スムーズな補助金受領につながるでしょう。

補助金入金までの資金繰り

補助金は精算払いが原則のため、ECサイト構築費用は一旦全額立て替える必要があります。

実績報告から補助金入金まで通常2〜3か月かかり、年度末などの繁忙期にはさらに時間がかかることもあります。

つまり、最大12か月以上の資金立て替えが発生する可能性があり、綿密な資金繰り計画が不可欠となるでしょう。

多くの中小企業では、以下のような資金調達方法を活用しています。

- つなぎ融資:採択通知書を担保に補助金相当額を借入

- 政策金融公庫:低金利(年1.2〜2.0%)での設備資金融資

- リース活用:サーバー等のハードウェアを月額払い

- 支払条件交渉:開発会社と分割払い

採択通知書と交付決定通知書を担保に、金融機関から補助金相当額の融資を受けることも可能です。ただし、金利負担が発生するため、できるだけ短期間で返済できるよう、補助金の入金時期を正確に把握しておく必要があります。

事後報告と成果検証

補助金受給後も、5年間にわたって年次の事業化状況報告が義務付けられています。

公募要領では、補助事業完了年度の翌年度以降、収益状況を報告することが定められており、補助事業の成果を継続的に報告する必要があります。

ECサイトの場合、売上高、注文件数、会員数、コンバージョン率などのKPIを継続的にモニタリングすることになるでしょう。

- 補助事業に係る収入額

- 補助事業に係る支出額

- 付加価値額の達成状況(営業利益+人件費+減価償却費)

- 給与支給総額の達成状況

- 雇用の増減

目標未達の場合は、その理由と改善計画の提出が求められます。

外部環境の変化、競合の参入、技術的な課題など、様々な要因が考えられますが、単なる言い訳ではなく、具体的な対策を示す必要があります。

最悪の場合、補助金返還を求められる可能性もあるため、現実的な目標設定と着実な実行が重要となります。

ECサイト構築に「ものづくり補助金」を使うときの注意点

ECサイトを構築するにあたって「ものづくり補助金」を活用する際、多くの事業者が陥りやすい落とし穴があります。

以下が主な注意点です。

- 交付決定前に着手しない

- 賃上げ目標を定量で記載する

- 証憑・帳簿を5年間保存する

- 公募要領を年度・回次まで確認する

- キャッシュフローを確保する

これら注意すべき点について、ここから解説します。

交付決定前に着手しない

交付決定前の事前着手は、補助金制度における最も重大な違反行為です。公募要領では「交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象外」と明記されています。

契約締結、発注行為、代金支払いのいずれも、交付決定通知を受けるまで絶対に行ってはいけません。たとえ口頭での約束や仮契約であっても、事前着手とみなされる可能性があります。

よくある誤解として「採択=補助金確定」と考えてしまうケースがあります。しかし、採択はあくまで第一関門を突破したに過ぎず、交付申請という本審査が控えています。

交付申請で減額や不採択となることもあるため、交付決定通知が届くまでは、一切の契約行為を控える必要があるでしょう。

賃上げ目標を定量で記載する

賃上げ目標の設定は、補助金の必須要件であり、曖昧な記載は認められません。公募要領では、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させることが基本要件として定められています。

「従業員の処遇を改善する」「能力に応じて昇給する」といった定性的な表現ではなく「給与支給総額を年率1.5%以上増加させる」「事業場内最低賃金を○○円に引き上げる」など、具体的な数値目標が必要です。

目標設定の根拠も重要なポイントとなります。過去の賃金データ、業界水準との比較、地域の賃金相場など、客観的なデータに基づいて目標を設定し、その実現可能性を説明する必要があります。

ECサイト構築による生産性向上効果を賃金に還元するストーリーを明確に示すことで、審査員の納得を得られるでしょう。

証憑・帳簿を5年間保存する

補助事業に関するすべての書類は、事業完了後5年間の保存義務があります。

公募要領では「補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、事務局や会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない」と定められています。

【主な必須保存書類】

- 契約書、発注書、納品書、請求書、領収書、振込明細書

- 仕様書、要件定義書、設計書、テスト結果報告書

- 打ち合わせ議事録、作業日報、メールのやり取り

- ECサイトの画面キャプチャ、操作マニュアル

電子データと紙の両方で保管することを推奨します。電子データは検索性に優れ、紙は改ざんリスクが低いという、それぞれの利点を活かせます。

特に、ECサイト構築のような大型プロジェクトでは、膨大な書類が発生するため、体系的なファイリングシステムの構築が不可欠となるでしょう。

公募要領を年度・回次まで確認する

ものづくり補助金の公募要領は、年度ごと、さらには公募ごとに更新されます。要件の追加、様式の変更、重点分野の見直しなど、細かな変更が頻繁に行われるため、必ず最新版を確認する必要があります。

過去の情報や他社の事例を鵜呑みにせず、自分が申請する回次の公募要領を熟読することが基本中の基本です。

とくに注意すべきは、添付書類の様式変更です。賃上げ計画書、誓約書、確認書などの様式は、回次ごとに微妙に変更されることがあります。旧様式で提出すると、形式不備で不採択となる可能性もあるため、必ず最新様式をダウンロードして使用しましょう。

キャッシュフローを確保する

補助金の最大の落とし穴は、キャッシュフローの悪化です。後払い方式のため、ECサイト構築費用を全額立て替える必要があり、中小企業にとっては大きな負担となります。

1000万円の投資に対して500万円の補助を受ける場合でも、一時的に1000万円の支出が発生し、補助金入金まで最大1年以上かかるケースもあるからです。

つなぎ融資の活用は有効な選択肢ですが、金利負担を考慮する必要があります。

ECサイトは企業の成長に不可欠な投資であり、補助金はあくまでその一部を支援する制度です。自己資金比率を高めることで、金利負担を減らし、かつ事業の自由度も確保できます。

ECサイト制作に補助金を活用しよう

ものづくり補助金を活用すれば、ECサイト構築の自己負担を最大2/3まで圧縮でき、DX投資の社内稟議も格段に通しやすくなります。

中小企業にとって、1000万円規模のシステム投資は大きな決断ですが、実質300万円程度の負担で最新のECプラットフォームを導入できるとなれば、経営判断も変わってくるでしょう。

実際、多くの中小企業がこの制度を活用し、競争力強化に成功しています。

採択率向上のカギは、徹底した事例研究と専門家との連携です。過去の採択事例を分析すると、単なるECサイト構築ではなく、AIレコメンド機能、MA連携、オムニチャネル対応など、革新的な要素を含む計画が高く評価される傾向にあります。

また、認定支援機関や補助金に詳しいコンサルタントと協力することで、申請書の完成度を大幅に高められるでしょう。

▼あわせて読みたい

ECサイト構築に中小企業省力化投資補助金を活用する方法!