近年、ECサイトなどオンラインチャネルを活用して販路拡大を図る企業が増えてきました。

しかし、ECサイトにはさまざまな販売形式があり、ECサイトを運用するには商品やサービスによって最適な販売形式のサイトを選択する必要があります。

そこで本記事では、販売形式やビジネスモデルによるECサイトの種類を紹介し、正しいサイト選択をするための流れも解説します。

販売形式によるECサイト8つの種類

ECサイトにはいくつもの販売形式が存在しており、それぞれ運用の仕方や得られるメリットが異なります。

| 販売形式 | 主な特徴 |

| 自社ECサイト | 独自ドメインを活用し、ブランドイメージを打ち出しやすい。顧客データを詳細に取得可能 |

| モール型ECサイト | 大手モールの集客力を活用できるが、出店料や販売手数料がかかり、顧客情報活用も限定的 |

| 越境ECサイト | 海外向けに商品を販売し、市場拡大を図る。言語や物流、法規制への対応が必要 |

| 単品リピート型ECサイト | 主力商品をリピート購入させることで継続的に売上を確保。マーケティング次第で安定した収益が期待できる |

| ダウンロード販売型ECサイト | デジタル商品を扱い、在庫リスクや物流コストがほぼゼロ。著作権保護の仕組みが課題 |

| マルチチャネル型ECサイト | 複数の販売経路を連携し、顧客接点を拡大。在庫や受注情報の一元管理がポイント |

| 定期販売型ECサイト | サブスクリプションで安定収益を狙う。契約や解約方法などで信頼性が問われる |

| クラウドファンディング型ECサイト | 事前に資金を集めることで、リスクを抑えながら商品化を進められる。支援者との連携がポイント |

ECサイトの種類が多いのは、取り扱う商品の特性やターゲット層、マーケティング手法などが企業ごとに異なっているからとも言えるでしょう。

自社のリソースやブランド戦略、将来的な成長ビジョンを踏まえながら、それぞれのメリットとデメリットを照らし合わせ、最適な形を模索することが大切です。

本記事の後半では、ECサイト構築の流れや選び方のポイントについても触れていますので、そちらも併せて参考にしてください。

自社ECサイト

自社ECサイトは、自分たちの独自ドメインでオンラインショップを展開するスタイルです。運用者にとっての一番の利点は、ブランドイメージを強力に打ち出せることでしょう。

サイトデザインから機能まで、すべてを自由にカスタマイズできるため、自社の世界観や価値観をユーザーに伝えやすいという特徴があります。また、決済・配送・顧客管理なども自社の方針に合わせて柔軟にアレンジできるため、より細やかなサービス提供が可能です。

さらに、ユーザー登録や注文履歴などのデータをダイレクトに収集できるため、分析を重ねながら自社内にノウハウを蓄積し、次なる施策を検討しやすくなるメリットもあります。

一方で、自社ECではすべてを自分たちで運営しなければならないため、サイト構築やシステム維持にかかる初期投資と運用コストがネックになることもあるでしょう。

また、モール型のようにプラットフォームがもともと抱えている顧客基盤がないため、集客面で苦労する可能性があります。SEO対策やSNS広告、インフルエンサーを活用したプロモーションなど、売り上げを伸ばす施策を継続して行う必要があります。

▼あわせて読みたい

自社ECとは?ECモールとの違いやメリットデメリット比較自社EC成功事例も紹介

モール型ECサイト

モール型ECサイトとは、楽天市場やAmazonなどの大規模ECモールに自社の商品を出店して販売する方法です。大手プラットフォームがもともと抱える莫大なユーザー数を取り込めるため、集客力が高い点が最大の魅力と言えます。

自社でゼロからSEO対策を行わなくても、モール内の検索機能やレコメンド機能などを利用して、新規顧客を獲得しやすいメリットがあります。

また、店舗デザインや運営ツールが整備されており、専門的なWeb開発の知識がない人でも比較的スムーズに出店しやすいのも特徴です。

ただし、モール側へ支払う月額出店料や販売手数料などのコストが発生するため、利益率は自社ECと比較して低くなる可能性があります。

さらに、モール独自のシステムや規約に従う必要があるため、サイトデザインや販売手法に自由度が少ないケースもあるでしょう。加えて、モールの顧客データはあくまでモール全体のものであり、購入者の詳細な情報を自社が得られにくいというデメリットもあります。

それでも、通販初心者にとってはハードルが低いことや、短期間で売り上げを出しやすいという点から、まずはモールで実績を積み、それを足がかりに自社ECを作る企業も多いです。

▼あわせて読みたい

自社ECとは?ECモールとの違いやメリットデメリット比較自社EC成功事例も紹介

越境ECサイト

越境ECサイトは、海外のユーザーを対象に商品を販売する形態で、日本国内の市場だけにとどまらず「グローバルな売上拡大」を狙いたい企業にとって魅力的な選択肢となります。

特に「メイド・イン・ジャパン」の信頼性が高い分野(化粧品、食品、雑貨、家電など)を中心に、海外からの需要が伸びていることもあり、従来より参入ハードルが下がってきている面があります。

しかし、言語の壁や法規制の違い、決済方法や物流コストの問題など、事前にクリアすべき課題が多い点は把握しておく必要があります。

具体的には、現地通貨の支払いに対応したり、国際送料をどう負担するかを設計したりといったポイントが挙げられるでしょう。さらに、輸出入に関する通関手続きや各国の商習慣を理解せずに進めると、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

加えて、多言語の問い合わせ対応や返品処理など、顧客サポート体制の充実も求められます。こうした複雑さを解消する方法として、海外発送代行サービスや専用プラットフォームの利用を検討する企業も多くなっています。

海外向けの商品ニーズや市場規模を事前にリサーチし、採算がとれるかを慎重に見極めながら、導入を検討することが大事です。

単品リピート型ECサイト

単品リピート型ECサイトは、特定の商品(または商品ラインアップを絞った数点)に焦点を当て、定期購入やリピート購入を促しやすい仕組みを整えたオンラインショップです。

健康食品や美容液、ダイエットサプリなど、継続利用が前提となるジャンルで導入されることが多く、顧客にとっては「気に入った商品を定期的に自動配送してくれる便利さ」が大きな利点と言えます。

企業側としても、将来の売上をある程度予測しやすいため、資金計画が立てやすくなるメリットがあります。

ただし、リピートがカギとなるモデルであるがゆえに、顧客満足度をいかに高められるかが大きなポイントです。商品そのものの品質はもちろんのこと、カスタマーサポートの対応や情報提供のタイミング、解約や休止の手続きがスムーズかどうかなど、利用者がストレスなく使い続けられる環境を整える必要があります。

特に、主力商品の競合状況や市場トレンドが変動すると、売上に大きく影響が出るリスクもあるため、継続的に顧客ニーズを把握しながら施策を柔軟にアップデートする姿勢が求められます。

▼あわせて読みたい

リピート通販とは?成功するポイントと必要なカート機能について解説

ダウンロード販売型ECサイト

ダウンロード販売型ECサイトは、物理的な在庫や配送が不要となるデジタル商品を扱うため、在庫切れや物流コストの心配がほとんどありません。たとえば、電子書籍、音楽ファイル、ソフトウェア、デザイン素材などをインターネット経由で提供する形態などです。

商品がデジタルデータである分、初期投資も抑えやすく、個人クリエイターやスタートアップでも気軽にビジネスを始めやすい点が魅力です。さらに、一度制作した作品を繰り返し販売することで、追加コストなしに利益を積み重ねられる可能性があります。

一方で、不正コピーや無断転載などの著作権侵害リスクがあるため、DRM(デジタル著作権管理)技術の導入や、利用範囲を明確に定めるといった対策を検討しなければなりません。

加えて、デジタルコンテンツの品質や独自性が明確でないと、競合との比較で埋もれてしまうケースもあります。そのため、ユーザーが購入時に内容をイメージしやすいように、プレビュー機能や使用例の紹介を設けるなどの工夫が必要です。

また、販売後のサポートやバージョンアップ作業が伴う場合もあるため、顧客に最新バージョンの案内をスムーズに行えるシステムを備えると良いでしょう。

マルチチャネル型ECサイト

マルチチャネル型ECサイトは、自社ECサイトやモール型ECサイトだけでなく、SNS連携サイトなど、複数のECサイトを活用して商品を販売する手法です。

消費者がさまざまなチャネルを経由して商品情報を入手し、購入の意思決定を行う現代において、どの接点からでも購入できる環境を整えることが競争優位につながります。

たとえば、ある顧客がInstagramの投稿で商品を知り、自社ECサイトへ移動して購入するケースもあれば、別の顧客はモール型ECから割引クーポンを入手して同じ商品を買うこともあり得ます。

とはいえ、チャネルごとに在庫をバラバラに管理していると、在庫切れや重複注文といったトラブルを招く恐れがあります。そこで重要になるのが、在庫管理システムや受注管理システムの連携をしっかり行い、各チャネルからの情報を一元化する仕組みです。

また、ブランドコンセプトや商品情報をチャネルごとに変えすぎると、消費者が混乱してしまう可能性があります。そのため、基本的なブランドメッセージやデザインを統一しつつ、ターゲットに合わせて細かな訴求点を変えるといった運用が理想的です。

▼あわせて読みたい

EC一元管理システムおすすめ14選を徹底比較!選び方のポイントも解説

定期販売型ECサイト

定期販売型ECサイトは、サブスクリプションモデルなどを用いて商品を定期的に送り届ける仕組みを構築する方法です。

顧客が一度登録すると、その後は自動的に商品が配送されるため、購入の手間を省ける点が魅力といえます。企業側にとっては、定期購入が続く限り売上をある程度予測できるので、キャッシュフローが安定しやすくなる利点があります。

たとえば、毎月必要となるペット用品やスキンケア商品、健康食品などは、こうした定期便形式との相性が良いでしょう。

ただし、近年の特定商取引法の改正により、定期購入に関する契約内容や解約方法を明瞭に記載しなければならないなど、法規制が厳格化されています。契約条件が分かりにくかったり、不当に解約を阻止しようとしたりすると、消費者トラブルを招く恐れがあるため注意が必要です。

システム面でも、定期購入に対応したカート機能や決済処理が求められるほか、顧客が希望する配送間隔や支払いタイミングを柔軟に設定できる仕組みが望まれます。

こうした点をクリアすれば、リピート率向上によって収益を長期的に安定化できる可能性が十分にあります。

▼あわせて読みたい

【商材/規模別】通販システム11選を徹底比較!システム選びのコツも紹介

クラウドファンディング型ECサイト

クラウドファンディング型ECサイトは、新しい商品やサービスを開発・製造するための資金を、プロジェクト公開時点で幅広い支援者から集める仕組みを持ち合わせたサイト形式です。

あらかじめ資金を確保できるため、自己資金の投入や在庫リスクを抑えながら商品化を進められる点は大きな魅力です。さらに、支援者とのコミュニケーションを通じて商品やサービスの改良点を探ったり、プロモーション効果を狙ったりできるのもメリットとして挙げられます。

支援者は商品を「応援購入」する形となるため、プロジェクト完成前からブランドやアイデアに共感してもらえる可能性が高まります。

しかし、プロジェクトページの作成やリターン設定、進捗報告などに手間と時間がかかりやすく、成功させるには計画性とコミュニケーション能力が欠かせません。もし目標金額に満たなかった場合はプロジェクトが成立しないシステムを採用しているプラットフォームもあるため、事前の集客や広報戦略が重要になります。

資金調達が成功しても、実際の製造・配送スケジュールが遅れれば支援者の期待を損なう恐れもあるため、最後まで責任を持って進める運営体制を整えることが大切です。

ユーザー参加型でブランドへの愛着を育む機会が得られる点は、クラウドファンディング特有の強みと言えます。

ECサイトの運用が求められる理由

ECサイトの運用が注目されるようになった背景には、従来の実店舗だけでは獲得しづらかった顧客層へもアプローチしやすく、売上を大きく伸ばす可能性が秘められている点があります。

店舗の立地条件や営業時間といった制約から離れ、全国あるいは海外のユーザーに向けて商品・サービスを提供できるため、販路拡大のチャンスが格段に広がるでしょう。

特に、地域の需要に左右されがちなビジネスを展開している企業にとって、オンライン販売の導入は大きな転機となり得ます。また、ECサイトではアクセスログや購入履歴、カート離脱率といったさまざまなデータを詳細に分析できるため、効果的なマーケティング戦略の立案が容易になります。

どのタイミングでユーザーが商品ページを離れるのか、どの価格帯の商品が人気を集めているのか、といった情報を可視化すれば、サイト設計や商品ラインアップの改善に役立てられるでしょう。

さらに、在庫管理や受注処理がシステムによって自動化されることで、人的ミスの削減や作業効率の向上が期待できる点も大きな利点です。

こうしたオンライン上での取り組みを自社ECサイトという形で展開すれば、ブランドイメージを強化しつつ、顧客と直接コミュニケーションを取ることが可能になります。

自社ブランドが確立されれば、リピーターの獲得や口コミ拡散を通じた売上増も期待できるため、長期的な成長に向けた重要なチャネルとなるでしょう。

ビジネスモデルによるECサイト4種類

ECサイトには多様な分類方法がありますが、大きくは「誰が、誰に、どのように販売するか」という観点で整理すると分かりやすいです。

その代表的なパターンが、以下の4つになります。

- BtoB(企業間取引)

- BtoC(企業対消費者)

- CtoC(消費者間取引)

- DtoC(メーカー直販)

それぞれのビジネスモデルにはメリットとデメリットがあり、自社の商品やサービスがどのモデルで最も成果を発揮できるかを見極めることが大切です。

BtoB(企業間取引)ECサイト

BtoB(企業間取引)ECサイトは、企業同士の受発注をオンライン上で完結させる仕組みを備えたECサイトを指します。

たとえば、卸売業者が小売店に向けて定期的に商品を納入するケースや、製造メーカーが複数の取引先に一括で見積もりを提供するといった場面において、ECサイトを活用することで手続きを効率化できるでしょう。

オンラインでの受発注が可能になることで、これまで電話やFAXで行っていた作業を一部または全面的に省力化できるため、人的ミスが減りスピードアップにもつながります。

さらに、カタログや見積もりをデジタル化しておけば、更新や修正が発生した際も印刷や郵送の手間を省けるため、コスト削減と環境負荷軽減の両面でメリットがあるのが特徴です。

また、リアルタイムでの在庫管理や納期調整を行えるのもECサイトの強みと言えます。多数の取引先から注文が入る場合でも、システム上で在庫数や出荷予定日が随時更新されれば、追加生産や補充手配をいち早く行えます。

そして、取引履歴が自動でデータ化されることにより、過去の発注傾向やリピート頻度の分析が可能となり、将来の需要予測にも役立てられるでしょう。

こうしたデータ活用を進めることで、利益率の向上や顧客満足度のアップを狙いやすくなります。加えて、顧客ごとに異なる価格設定やディスカウント条件を付与しやすいのも、オンラインシステムの利点です。

条件交渉や見積もり作成などをスムーズに行いながら、案件ごとの対応履歴を記録することで、担当者が交代しても継続して適切なサービスを提供できます。

BtoB取引では長期的かつ安定的な関係構築が求められるケースが多いため、導入時にしっかりとした仕組みを整えることが、企業間での信頼関係を深めるうえでも重要となるでしょう。

BtoC(企業対消費者)ECサイト

BtoC(企業対消費者)ECサイトは、企業が個人の消費者を対象に商品やサービスを販売する形態のオンラインショップです。わたしたちが普段よく利用するオンラインストアの多くは、このBtoCモデルに該当します。

大きな特徴としては、地理的な制約を超えて全国、あるいは海外の消費者に商品を提供できるため、広範な顧客層を獲得しやすいという点が挙げられます。また、実店舗とは違い24時間365日オープンしているため、ユーザーが好きなタイミングで注文できるのも強みです。

これによって、深夜や早朝などに買い物をする消費者にもアプローチできるため、購買機会を取りこぼしにくくなります。

さらに、ECサイトならではの多彩なマーケティング手法を活用することで、広告予算を最適化しながらターゲット層に訴求できます。たとえば、リスティング広告やSNS広告、メルマガ配信など、デジタル領域のプロモーションを組み合わせることにより、潜在顧客へ的確にリーチしやすくなるでしょう。

加えて、ECサイトを運営することで得られる顧客データは、実店舗よりもはるかに詳細であるケースが多いです。顧客の購買履歴や閲覧履歴を分析すれば、パーソナライズされたおすすめ商品やクーポンを提供し、リピート購入を促進することも可能です。

ただし、BtoC市場では同業他社との競合が激しく、価格競争も起きやすい傾向があるため、ブランディングや付加価値の創出による差別化が欠かせません。自社ならではのストーリー性や限定感を演出することが、長期的な顧客獲得につながるカギとなるでしょう。

CtoC(消費者間取引)ECサイト

CtoC(消費者間取引)ECサイトは、個人同士が売買を行うプラットフォームを提供するビジネスモデルで、フリマアプリやオークションサイトなどが代表例となります。

不要品を持つ人と、それを欲しいと思う人をマッチングする場を作ることで、従来のリアルなリサイクルショップでは取り扱いづらかったニッチなアイテムや希少商品などを気軽に取引できる点が特徴です。

個人が自ら出品できるため、多種多様な商品が集まりやすく、ユーザーにとっては掘り出し物を手に入れる楽しみがあります。また、出品者と購入者が直接価格や配送方法を交渉できるケースも多く、取引の自由度が高いことが魅力と言えます。

プラットフォーム運営者にとっては、手数料や広告収入が主要なビジネスモデルとなります。利用者数が増えれば取引量も増加し、より幅広い商品が集まる循環が生まれやすいでしょう。

ただし、CtoCは個人間のやり取りであるがゆえに、商品説明の正確性や支払い時のトラブル、偽造品が紛れ込むリスクなどが懸念されます。そのため、運営側は評価システムや保証制度、本人確認などの仕組みを整備し、ユーザーが安心して取引できる環境を構築することが重要です。

スマートフォンアプリの普及も後押しとなり、近年は誰もが手軽に出品・購入を行えるCtoCマーケットが拡大しています。環境負荷の軽減やサステナブルな消費行動への関心が高まっていることもあり、今後もCtoC型ECサイトはリユース市場の中核として重要な役割を果たすと考えられています。

DtoC(メーカー直販)ECサイト

DtoC(メーカー直販)ECサイトは、自社で製造・開発した商品を消費者に直接販売するビジネスモデルで、近年「D2C」とも呼ばれ話題になっています。

特徴は、従来の小売店や卸業者といった中間流通を挟まないため、利益率を高めやすいだけでなく、ブランドの世界観を余すところなく伝えられる点にあります。

商品がユーザーの手元に届くまでのプロセスを自社で一貫管理できるため、パッケージデザインや配送のタイミング、さらにはアフターサポートまでコントロールしやすく、ユーザー体験の質を高めやすいでしょう。

また、顧客からのフィードバックを直接受け取れることにより、開発サイクルをスピードアップできるのもDtoCならではの利点です。たとえば、新商品のテスト販売を少量ロットで行い、顧客の反応をダイレクトに収集して、次の改良に活かすといった取り組みがスムーズに進む可能性があります。

さらに、在庫管理や価格設定を自社で完結できるため、急なキャンペーンや数量限定企画など、柔軟な販売戦略を打ちやすい点も注目ポイントです。ただし、その分すべてのプロセスを自前で担う必要があり、物流の整備やカスタマーサポート、Webマーケティングのノウハウなど、多岐にわたるリソースが求められます。

特に立ち上げ初期は投資コストがかさむケースも少なくないため、十分な事業計画を立てて取り組むことが不可欠です。

▼あわせて読みたい

D2Cとは?メリットやデメリットを紹介!D2C成功のポイントも解説

運用するECサイトの種類を決める流れ

ECサイトを新規で立ち上げる際、または既存のサイトを見直す際、どの種類のサイトを運用するかを決めるには、いくつかのステップを踏みながら総合的に検討することが大切です。

基本的な流れとしては、以下のようになります。

- ビジネスモデルの明確化

- 販売形式の選定

- 構築方法の決定

- 必要機能の洗い出し

- コストとリソースの評価

- テストとフィードバック

ここからは、これらのステップを詳しく解説していきます。自社の状況に照らし合わせながら読み進めてみてください。

ビジネスモデルの明確化

ECサイトを構築するうえで、まずは自社の商品やサービスがどのようなビジネスモデルに合致しているかを把握することが重要になります。

たとえば、企業間取引(BtoB)なのか、個人向け(BtoC)なのか、あるいは消費者間をつなぐCtoCなのか、メーカー直販型(DtoC)なのかを検討する段階で、取り扱う商材の性質や対象顧客の規模感、価格設定などが大きく変わってくるでしょう。

とりわけ、取引相手の決済方法や契約プロセスが異なれば、ECサイト上の機能にも影響が及びます。BtoBであれば企業ごとに異なる料金体系を設定できる仕組みが必要かもしれませんし、BtoCならクレジットカードや電子マネーなど、消費者にとって使いやすい決済方法が必須と言えます。

また、ビジネスモデルを明確化することで、競合他社との違いを打ち出しやすくなります。既に多くの企業が参入している市場であれば、どのような付加価値を提供するかを明確にしておかないと、価格競争に巻き込まれるリスクが高まるでしょう。

市場のニーズをしっかりと調査し、自社だけが提供できる強みとマッチングさせることで、ECサイトの方向性を定めやすくなります。

ここでの分析が曖昧なままサイト構築を進めると、後から「機能が足りなかった」「狙いたい顧客にアプローチできない」など、手戻りが発生しやすいです。最初にビジネスモデルを精査する時間をじっくり確保し、自社の売上目標や成長戦略とも照合しながら方向性を固めていきましょう。

販売形式の選定

自社のビジネスモデルが明確になったら、次はどの販売形式を採用するかを検討します。

販売形式には、「自社ECサイト」「モール型ECサイト」「越境ECサイト」「単品リピート型ECサイト」「定期販売型ECサイト」「ダウンロード販売型ECサイト」「マルチチャネル型ECサイト」など、多彩な選択肢が存在します。

もちろん、それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の目標や経営資源に応じて最適な形式を選ぶことが不可欠です。

たとえば、自社独自のブランド価値を高めたい企業は自社ECを構築するのが適しているかもしれませんし、大手モールの集客力を活かして短期的に売上アップを図りたい場合は、楽天市場やAmazonといったモール型への出店が有力な選択肢になるでしょう。

一方、海外展開を念頭に置いている企業であれば、英語や多通貨決済に対応した越境ECが視野に入りますし、継続購入が見込まれる健康食品やサプリなどをメインとする企業は単品リピート型や定期販売型を検討すると良いです。

自社商品の特徴やターゲット層を踏まえ、どの販売形式が顧客にとって最も便利で魅力的かを検証しながら決定していきましょう。

構築方法の決定

販売形式を選んだあとは、その形式を実現するための具体的な構築方法を決めるステップに移ります。

オープンソース、ASP、クラウド型、パッケージ型、フルスクラッチ開発といったさまざまな選択肢が考えられますが、それぞれ初期費用や運用コスト、カスタマイズ可能な範囲などが異なるため、慎重に比較する必要があります。

たとえば、オープンソースは導入コストを抑えつつ拡張性に優れていますが、プログラムやサーバー管理の知識がないと難しい場合があります。一方、ASPは基本機能がまとまっており短期間で導入できるメリットがあるものの、自由度が低くなる可能性がある点に注意が必要です。

クラウド型は常に最新機能を利用できる利点があるものの、ランニングコストが高めに設定されていることも多く、長期的に見ると費用総額が膨らむことも考えられます。

また、パッケージ型は買い切りで導入できる反面、最初にまとまった資金が必要になる傾向があります。一方で「あらかじめECに必要な機能が豊富に備わっている」「ベンダーによる保守サポートを受けられるケースが多い」「カスタマイズ範囲をある程度確保しつつ、追加開発を比較的効率的に行える」といったメリットを持っています。

特に中規模以上の事業者や、将来的に機能拡張を繰り返しながら独自の要件を満たしたい企業にとっては、最初からフルスクラッチに挑むよりもリスクと費用を抑えやすい選択肢となるでしょう。

パッケージ提供企業が定期的にアップデートやバージョン管理を行うケースも多いため、自社内に専門スタッフを大勢抱えなくても、最新のEC機能やセキュリティ対策を適用できる可能性が高い点も魅力です。

また、フルスクラッチ開発は唯一無二のサイトを構築できる半面、開発リソースと運用体制を相当充実させなければならず、中長期でかなりのコストや労力を要します。

こうした特性を踏まえつつ、自社の成長ステージや予算、人材状況に適した構築方法を選ぶことが大切です。必要に応じて専門家や外部ベンダーからのアドバイスを仰ぎ、複数のサービスを試して比較検討してから最終決定すると良いでしょう。

必要機能の洗い出し

ECサイトを運営するには、商品登録や在庫管理、決済機能、カート機能、顧客管理など基本的な仕組みだけでなく、業態や商材に応じた追加機能が必要となる場合があります。

たとえば、BtoB取引では見積もり発行やクレジット決済以外の支払い方法(請求書払いなど)が求められるケースがありますし、定期販売型であれば定期購入機能や契約管理システムが不可欠でしょう。

単品リピート型ならLP(ランディングページ)を制作しやすい機能を備えているかどうかもチェックポイントになります。

ダウンロード販売ではDRM(デジタル著作権管理)の実装やファイルのアップデート管理が重要になるなど、商材によって要求される機能はさまざまです。

また、セキュリティや法令遵守も見逃せないポイントです。個人情報やクレジットカード情報を扱うため、SSL証明書の導入やセキュリティ対策プラグインの適用は最低限必要となるでしょう。

さらに、日本国内でビジネスを行うなら特定商取引法に基づく表示、薬機法や食品表示法などの対象商材であればそれぞれの規制への対応が不可欠です。

こうした多方面の要件を満たすためには、まず自社が「何をどのように売るのか」を明確にし、必要な機能をきちんと洗い出してから構築に着手することが肝心です。

後から機能を追加しようとすると、システムの大幅な改修が必要になったり、トラブルの原因となったりするリスクがあるため、可能な限り初期段階で必要要件を明確化するようにしましょう。

コストとリソースの評価

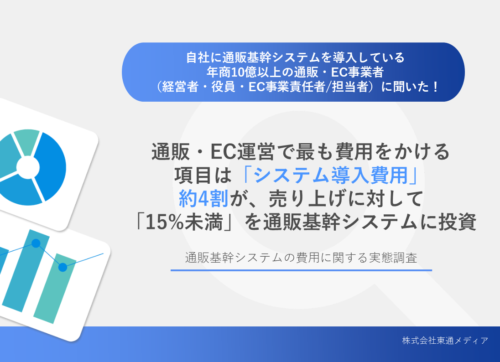

ECサイトを運用するには、構築費用だけでなく運営にかかる人件費やサーバー維持費、決済手数料、広告宣伝費など、多岐にわたるコストが発生します。

また、サイトオープン後も売上やアクセス数に応じてシステムを拡張したり、追加機能を導入したりする可能性があるため、初期投資とランニングコストの両面で予算管理を行うことが大切です。

特に、専門知識を持つ人材を自社内で確保できない場合は、外部委託やコンサルティング費用が加算されるケースも考慮しなければなりません。

ECサイトは開発して終わりではなく、むしろ公開後にこそマーケティングや改善施策など、多くのリソースが必要になるのが一般的です。

このため、短期的な収支だけでなく、ある程度のスパンで費用対効果をシミュレーションすると良いでしょう。

限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、常にPDCAサイクルを回しながら柔軟に対応する姿勢が求められます。

テストとフィードバック

ECサイトを実際に構築したあとは、本格運用に入る前にテストフェーズを十分に実施し、機能や使い勝手を検証することが欠かせません。

限定されたユーザーや社内メンバーなどに利用してもらい、商品検索やカート操作、決済画面の動作などに問題がないかを洗い出します。

バグや表示崩れ、ページの読み込みが極端に遅い箇所などが発覚した場合は、正式なリリース前に修正を進めることでトラブルを最小化できるでしょう。

あわせて、ユーザビリティを高めるためのヒアリングやアンケートも行い、ECサイトの操作性やデザイン、情報の見せ方などについてリアルな意見を集めると効果的です。

さらに、テスト段階からアクセス解析ツールを導入し、ユーザーがどのページを閲覧し、どこで離脱しているかといったデータを把握しておくと、改善点を早期に発見しやすくなります。

特にカート落ちやフォーム離脱が多い場合は、決済方法や入力項目の見直しが必要かもしれません。

ECサイトは公開して終わりではなく、公開後も定期的にデータをモニタリングし、改善策を講じ続けることが成功への近道です。テストとフィードバックを丹念に行いながら、小さな課題を一つずつ潰していくことで、ユーザー満足度と売上の両面を底上げしていきましょう。

まとめ ECサイトの運営には長期的視点が必要

ECサイトは、単に商品をオンラインで販売する場として機能するだけでなく、企業にとってはブランド価値や顧客との関係性を築くための重要なチャネルとして進化し続けています。

しかし、その可能性を最大限活かすためには、長期的な視点に立ってサイトを育てていくことが肝要です。

短期的な売上獲得だけを目指すと、価格競争や一時的なプロモーションに頼りがちになり、結果的に顧客満足度が下がったり、リピート購入や口コミによる新規獲得のチャンスを逃してしまうことにもつながりかねません。

反対に、長期的な施策を地道に積み重ねることで、顧客との強い信頼関係を構築し、他社との差別化が進む可能性が高まります。

こうした長期視点の運営を続けることで、商品やサービスのクオリティを継続的に見直す余地が生まれ、顧客の声を活かしながら改善を重ねられるようになるでしょう。

結果としてブランドの認知度や価値が高まり、価格だけで選ばれない独自のポジションを確立しやすくなります。また、運営チームや関連部署が長い年月をかけてECサイトのスキルを磨くことで、マーケティングROIを徐々に最大化できる点も重要です。

データ分析やカスタマーサポート、在庫管理など、ECサイト運営に必要な知見やノウハウを社内に蓄積していけば、外部の力に過度に依存せずとも高品質なサービスを提供できる体制が整うでしょう。

その結果として、リピート購入率の向上やポジティブな口コミの増加、さらにはユーザーコミュニティの形成といった良好なスパイラルが生まれます。

長期的視点を持って顧客と真摯に向き合い、時代の変化に柔軟に対応する姿勢こそが、ECサイト成功のポイントと言えるでしょう。