ECと実店舗を運営する事業者にとって、それぞれの商品在庫などの連携は悩ましい課題ではないでしょうか。顧客の購買行動も多様化し、その要望に対応できていないと焦ってはいませんか?

そんな悩みを解決するのが「オムニチャネル」です。オムニチャネルとは、実店舗とECの垣根をなくし、顧客がシームレスに買い物を楽しめる仕組みのことです。

本記事では、オムニチャネルの基礎知識から導入手順、成功事例まで詳しく解説します。マルチチャネルやクロスチャネルとの違いを理解し、自社に最適なオムニチャネル戦略を立てましょう。

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、消費者が実店舗、EC、モバイルサイト、SNS、オフラインメディアなど、あらゆる媒体を自由に経由して商品を購入できる販売戦略のことです。

主に実店舗を構える小売業を中心に、実店舗とECサイトをかけ合わせた、事業拡大を測るための戦略として推進されています。

例えば、オンラインで注文した商品を実店舗で受け取ったり、実店舗とオンラインの在庫連携などが上げられます。日本では2014年ころから注目されはじめ、コロナ禍以降さらに、企業がオムニチャネルを推進しようとする動きが高まっています。

オムニチャネルが注目される背景

オムニチャネルが注目される背景には、消費者行動のデジタル化と競争環境の変化があります。

スマートフォンの爆発的普及により、日本でも80%以上の人がスマホを所有し、いつでもどこでもネットで買い物や決済が可能になりました。これに伴いEC市場規模も年々拡大し、実店舗だけでは接触できない顧客層へのアプローチが重要になっています。

一方で、リアル店舗の来客は減少傾向にあり、従来の店舗だけの商売では機会損失が生じかねません。こうした状況で、オンラインとオフラインの顧客接点を結合して顧客を囲い込むオムニチャネルが欠かせない戦略となりました。

実際、アパレル業界ではネット通販のシェア拡大で店舗来客が減少したため、顧客接点を増やす必要性が高まりました。

さらに、Amazonなどネット通販大手に顧客を奪われないように自社でオンライン事業を強化する目的もあり、多くの企業がオムニチャネルに取り組み始めています。

特に、コロナ禍以降は消費者の行動がよりオンライン寄りになったことで、店舗とECの連携は以前にも増して欠かせないものとなりました。

このように、デジタル時代の顧客ニーズに応えるための統合的アプローチとしてオムニチャネルが注目されています。

オムニチャネルが生まれた歴史

オムニチャネルという仕組み・販売戦略がどのようにして生まれたのか、時系列に沿って説明します。

| 1990年代 |

|

| 2000年代 |

|

| 2010年代 |

|

| 2020年代 |

|

このように、オムニチャネルは2010年代に急速に普及し、2020年代には当たり前の戦略となりつつあります。特にコロナ禍以降は、オンラインとオフラインの垣根を超えたOMO(後述)への発展も見られ、オムニチャネルは進化を続けています。

OMOとオムニチャネルの違いは後ほど解説します。

オムニチャネル戦略の具体例

オムニチャネル戦略には、複数チャネルを連携させた様々な施策が含まれます。代表的な例として、次のような取り組みが挙げられます。

【オンライン購入・店舗受取(BOPIS: Buy Online, Pick up In Store)】

- 顧客がECサイトで注文した商品を実店舗で受け取れるサービス

- 送料を気にせず好きな受取方法を選べ、店舗への集客にもつながる

【在庫データの連携・一元管理】

- 実店舗とオンラインショップの在庫情報を共有し、どのチャネルからでも同じ在庫を販売できる

- ECで在庫切れでも店舗在庫を引き当てて販売でき、売り逃し(機会損失)を防ぐ

【共通の会員制度・ポイント統合】

- オンラインとオフラインで共通の会員アカウントやポイントを利用できる

- 店舗で買ってもネットで買っても同じポイントが貯まる

- 顧客の利便性とロイヤリティが向上する

【チャネル横断の顧客データ活用】

- 顧客の購買履歴や閲覧履歴などを統合管理し、チャネルをまたいだマーケティングに活かす

- 店舗での試着時にECの購入履歴を店員が把握して、最適な商品提案をする

【価格・サービスの統一】

- 実店舗とオンラインストアで商品価格やキャンペーンを統一し、どのチャネルでも一貫したサービスを受けられる

- 顧客は「店舗の方が高いからネットで買う」などの不満がなくなり、好きな方法で安心して購入できる

【ショールーミングの活用】

- 顧客が店舗で商品を実物確認し、後でネットで購入するといった行動(ショールーミング)を前提にした戦略

- 店舗内で商品の写真撮影を自由に許可し、その写真から自社ECサイト(オンライン店舗)へ誘導する仕組みを作る

- 他社ではなく自社のオンラインで買ってもらうように促す

このようにオムニチャネル戦略では、チャネル間の垣根を取り払い「どこで買っても同じ体験」を提供することが重視されます。

その結果、顧客にとっては利便性が増し、企業にとっては販売機会の最大化や顧客情報の一元管理による精度の高いマーケティングが可能になります。

オムニチャネルとマルチチャネル・クロスチャネル・O2O・OMOの違い

オムニチャネルに関連する似た概念として、マルチチャネル、クロスチャネル、O2O、OMOがあります。それぞれ意味が異なり、オムニチャネルとの違いを理解することが重要です。

ここからは、これら各用語の説明と、オムニチャネルとの違いを解説します。

マルチチャネルとは

マルチチャネルとは、企業が複数の販売チャネルを持つ戦略のことです。実店舗、ECサイト、モバイルアプリ、カタログ通販、電話注文など、顧客が購入できる場を複数用意している状態を指します。

マルチチャネルでは顧客は好きな方法で商品購入できますが、各チャネルは独立して運営されているのが特徴です。

そのため「オンラインで注文して店舗で受け取る」「店舗のポイントをオンラインでも使う」といったチャネルをまたぐ購買体験は基本的にできません。

マルチチャネル戦略は単に販売経路を増やす段階であり、各チャネル間で在庫や顧客情報の共有がないため、運用面ではチャネルごとに別管理となります。

その後、この課題を解決するために登場したのがクロスチャネルやオムニチャネルです。

クロスチャネルとは

クロスチャネルとは、マルチチャネルを発展させて「チャネル間の連携」を部分的に実現した戦略です。

複数のチャネルをまたいで、顧客を誘導したり購買を促したりする施策が行われます。

たとえば、実店舗に来た顧客に「オンライン限定割引クーポン」を提供して、後日ECサイトでの購入を促進したり、逆にECサイトでの商品レビューを店舗販売に活かすなど、チャネルを横断したマーケティングが行われます。

クロスチャネルではいくつかのデータやサービスがチャネル間で連携していますが、まだ全ての情報が統合されているわけではない点で、オムニチャネルとは異なります。

つまり、部分的にはチャネル間連携があるものの、顧客から見ると完全なシームレス体験には至っていない状態です。

クロスチャネルをさらに推し進め、すべてのチャネルを統合的に連携させ「顧客視点で一貫した体験を提供する」のが、オムニチャネルだと言えるでしょう。

O2Oとは

O2Oとは「Online to Offline」の略で、オンライン(ネット)からオフライン(実店舗)へ顧客を誘導するマーケティング手法を指します。

具体的には、ウェブサイトやSNS、メール等オンライン上で発信した情報やクーポンをきっかけに、実店舗への来店・購買を促す取り組みです。逆方向の店舗からオンラインへの誘導(Offline to Online)を含めてO2Oと呼ぶこともあります。

オムニチャネルとの違いは、その視点と範囲にあります。O2Oはあくまで「あるチャネルから別のチャネルへ顧客を動かす」ことに焦点を当てており、オンラインとオフラインという異なるチャネルを役割分担させて使い分ける発想です。

一方、オムニチャネルは、オンライン・オフラインを含む全てのチャネルを同等に扱い、区別せず統合していく包括的な戦略です。

つまり、O2Oは特定のチャネル間誘導施策であり、オムニチャネルはチャネル全体の統合戦略という違いがあります。

共通点としてオンラインとオフライン双方を扱いますが、オムニチャネルが顧客視点での一貫体験提供を目指すのに対し、O2Oは企業視点で「オンラインから店舗へ来てもらう」ことを目的とするケースが多い点で異なります。

OMOとは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略で、オンラインとオフラインの融合によって顧客体験価値の最大化を図る概念です。オムニチャネルと似ていますが、より顧客視点に立った発想である点が特徴です。

OMOではオンラインとオフラインの区別自体を意識せず、日常生活の延長のように両者を融合させて、顧客にとって最適な体験を提供することを目指します。

言い換えれば、OMOはオムニチャネルによるデータ統合が前提となっており、そのデータを活用して顧客体験をさらに向上させるための施策・手法です。

たとえば、店舗で顧客が試着した際に過去のオンライン購入履歴を店員が参照して別のアイテムをおすすめするといったサービスは、まさにOMO的な施策です。このように、OMOではチャネルを意識させずに顧客満足度を高めることに重点が置かれます。

一方、オムニチャネルは企業側がチャネル統合を図る視点が強く、OMOは顧客側が自然に感じる体験価値の統合という視点が強いとも言えます。

ただし、OMOを実現するには前提としてチャネル間のデータ連携が不可欠であり、オムニチャネルによって統合された基盤があってこそ可能になるため、OMOはオムニチャネルの延長線上にある概念だといえるでしょう。

▼あわせて読みたい

OMOの基本戦略やマーケティング事例を解説

オムニチャネルの4つのメリット

オムニチャネルには4つのメリットがあります。

- 顧客体験の向上による売上増加

- 在庫一元管理による機会損失の防止

- データ統合によるマーケティング効果の最大化

- チャネル統合によるコスト削減・業務効率化

それぞれについてみていきましょう。

顧客体験の向上による売上増加

オムニチャネルを実施すると、チャネル間での顧客データの統合が可能です。そうすることで、顧客の商品選びから購入、サポートといった顧客体験がチャネルによって断絶されることがないため、顧客の満足度が高まります。満足度が高い店は繰り返し利用してもらえ、売上の増加に繋がるでしょう。

在庫一元管理による機会損失の防止

オムニチャネルのメリットの2つ目は、在庫の最適化です。チャネル間の在庫データを統合することで、実店舗とECの在庫を相互に有効活用できます。

実店舗に在庫はあっても、ECが売り切れといった場合でも、実店舗の在庫を振り分けられるため、販売機会を逃しません。また、各チャネルの在庫を一元管理することで、余分な在庫を抱える必要がなく、財務状況も改善します。

データ統合によるマーケティング効果の最大化

オムニチャネルによってチャネルを横断した顧客データを統合することで、より深いマーケティング戦略が立てやすくなります。

例えば、チャネルをまたいだ顧客の購買行動を分析し、顧客に合った商品をおすすめしたり、キャンペーンを展開したりできるでしょう。

また、実店舗とECサイト上で同一のポイントが貯まり、全国の店舗もしくはECサイト上で使用することも可能にできます。

他には、実店舗とECで購入される商品の違いもわかりやすくなるなど、データを活用したマーケティングが可能になります。

チャネル統合によるコスト削減・業務効率化

オムニチャネル導入によるコスト削減と業務効率化も重要なメリットです。複数チャネルを統合すると、これまでチャネルごとに分散していた情報やシステムを一元化でき、管理の重複や無駄が減ります。

たとえば、店舗用・EC用に別々だった受発注や在庫・配送管理を統合すれば、重複した在庫保有や二重管理が解消し、在庫ロスの削減やシステム維持費の削減につながります。

実際、オムニチャネルでは店舗とECサイトの在庫や顧客情報をまとめて管理できるため、業務の大幅な効率化が期待できます。情報が一元化されることで担当者ごとに別システムを操作したりデータ突合せをしたりする手間が減り、人件費や時間のコストも削減できます。

また、在庫の適正化によって不要な仕入れや保管コストが抑えられ、結果的に収益性の向上につながります。

さらに、統合システムを導入すれば各チャネルごとに個別システムを運用する必要がなくなるため、ITインフラのコストも長期的に低減できます。

オムニチャネル化を進める手順

オムニチャネル化を進める手順について説明します。手順としては、下記の4つです。

- オムニチャネル化の目的や目標を設定する

- プロジェクトを推進できるリーダーを決める

- 顧客の購買行動を分析する

- 全社的な一貫したシステムを構築する

それぞれについて詳しく説明します。

オムニチャネル化の目的や目標を設定する

オムニチャネル化の最初のステップは、目的と目標を設定することです。オムニチャネル化は、これまで別々に管理されていたチャネルを統合することなので、全社に統一した理解を浸透させるためにも、目的や目標の設定は必須となります。

一般的なオムニチャネル化の目標は下記のとおりです。

- 複数チャネル間の在庫連携

- 複数チャネル間の売上・顧客データの統合

- 店舗受け取りや配送といった、商品受け取り方法の増加

これらの目標に加え、スタッフが納得できる目的を設定することで、プロジェクトはスムーズに運びやすくなるでしょう。

プロジェクトを推進できるリーダーを決める

オムニチャネル化は部署を横断したプロジェクトになるため、リーダー選びが重要になります。

リーダーになる人物は、ITリテラシーがあり、経営サイドの視野も広く持てる役員や管理職が理想的です。

実店舗とECそれぞれが売上を管理している場合、オムニチャネル化を実現した後は、どのチャネルの売上かという考え方ができなくなるため、リーダーシップを持って推進する必要があるのです。

オムニチャネル化を行う際には、リーダー選びも慎重におこないましょう。

顧客の購買行動を分析する

オムニチャネル化を推進するには、顧客にどういった顧客体験を提供するかをイメージすることが大切です。

商品やサービスを提供するペルソナを設定し、どういった購買行動を行うか予想します。例えば、店舗で商品に触れてECで購入する行動が予測できれば、それに合わせた物流体制にしなければなりません。

データ統合だけでなく、物流や現場のオペレーションを含めて、顧客の購買行動を基にしたオムニチャネル化の推進が必要です。

全社的な一貫したシステムを構築する

オムニチャネル化の柱となるのが、システムの構築です。

バラバラだったデータを統合するだけでなく、物流、売上管理、在庫、顧客とのコミュニケーションなど、部署をまたいだ全社的な一貫したシステムを構築しなければなりません。

事業規模が大きければ大きいほど、その難易度は高くなります。

システム構築を外部事業者と行う際には、自社に合わせたシステムを構築できる、ECや物流に精通した事業者を選定することをおすすめします。

オムニチャネル導入を成功させる4つのポイント

オムニチャネル化を実現するには、4つの注意点があります。

- 顧客視点での設計

- 自社の規模に合ったシステムの導入

- 店舗やECスタッフの教育や社内連携

- 十分な予算確保と長期的なPDCAによる継続的改善

それぞれの注意点について詳しくみていきましょう。

顧客視点での設計

オムニチャネルを実施するうえで重要なのは、顧客視点での設計です。

企業がオムニチャネルに取り組む理由は、顧客の購買体験や利便性の向上にあります。

しかし、手段が目的化してしまうことは珍しくありません。

チャネルの統合が目的とならないよう、顧客視点を常にもって取り組む必要があります。

自社の規模に合ったシステムの導入

自社の規模に合ったシステムを導入することも、オムニチャネル化には大切なことです。

例えば、実店舗とECを各1店舗運営している事業者と、それぞれ数店舗運営している事業者では、システムに必要となる機能も変わってきます。

事業規模が大きくなれば、物流や会計といった連携するシステムも増えるため、それに合わせたオムニチャネル構築のシステムを導入しましょう。

まずはオムニチャネルで実現したいことを明確にするところから始めてみてください。

店舗やECスタッフの教育や社内連携

オムニチャネルの構築では、スタッフの教育は欠かせません。

オムニチャネルを利用する顧客は、チャネルの違いを意識せず、チャネルをまたいで利用します。

チャネルが異なっても一貫したサービスを提供するには、スタッフもそれぞれのチャネルについて理解しなければなりません。

実店舗のスタッフはEC運営について、ECのスタッフは実店舗の接客についてそれぞれ理解することで、顧客にチャネルを意識させないシームレスなサービスが展開できます。

オペレーションを構築する際にも、現場の声は重要です。特に、店舗受け取りなどを行う、実店舗スタッフの負担は大きくなるため、店内の導線やシステム処理など現場からヒアリングし、社内連携を慎重に進めましょう。

十分な予算確保と長期的なPDCAによる継続的改善

十分な予算を確保することは、オムニチャネル導入の前提条件です。チャネル統合には在庫管理システムや顧客データベースの構築、店舗設備のIT化、スタッフ教育など、多方面への投資が必要となります。

たとえば、実店舗とECの在庫を連動させるにはシステム改修が不可欠ですし、全チャネル共通の会員プログラムを運用するには基幹システムの統合やクラウドサービス導入といったコストがかかります。

これらを疎かにすると中途半端な統合に終わり、顧客に提供する体験の質が下がってしまいます。そのため経営層の理解を得て、長期計画を見据えた十分な予算とリソースを割り当てることが成功の第一歩です。

また、導入後の継続的な改善(PDCA)も欠かせません。オムニチャネルは環境や顧客ニーズの変化に合わせて進化させていく必要があります。

実際に運用を開始したら、その効果を定期的に検証し、改善点を洗い出して施策をアップデートするというPDCAサイクルを回す仕組みを社内に構築しましょう。

統合後の売上データや顧客利用状況を分析し「店舗受取サービスの利用率を上げるには何が課題か」「在庫連携でまだ滞っている部分はないか」といった点などをチェックします。

その上で新たな施策を打ち、効果を測定し、さらに次の改善に活かすというプロセスを繰り返します。加えて、組織横断のプロジェクトチームを設置して部署間の連携を密にし、社内の理解浸透と協力体制を築くことも重要です。

オムニチャネル成功企業の多くは、このように長期的視点で改善を積み重ねているのが特徴です。

オムニチャネルを導入した企業の成功事例

オムニチャネルの成功事例を5社紹介します。

- ベイクルーズ(アパレル)

- イオン(食品)

- マツキヨココカラ(ヘルスケア)

- ヨドバシカメラ(家電)

- オリックス・バファローズ(プロ野球)

オムニチャネルにどのように取り組んでいるのか、詳しくみていきましょう。

ベイクルーズ(アパレル)

参照元:BAYCREW’S STORE

アパレル事業を展開するベイクルーズグループは、自社ECを起点としたオムニチャネル戦略に早くから取り組み、EC売上高を5年間で5倍に伸ばしました。

オムニチャネルに取り組んだ背景としては、次の2つの理由があります。

- アパレル業界全体でネット通販シェアが拡大し、リアル店舗の顧客が減少する中、顧客接点の減少に対処する必要があった

- ネット通販大手に顧客を奪われないよう、自社でインターネットビジネスを強化する必要があった

具体的な取り組みとしては、ECモールから自社ECサイトへの売り上げをシフトすることや、ECの専門組織の立上げ、Webと実店舗の会員・在庫情報の連携があります。

特に、Web 上から店舗の在庫を取り置きできるようにするなど、オンラインとオフラインの垣根を低くすることに注力しました。

その結果、Web と実店舗の両方で買い物をする顧客が増え、売上増に繋がったということです。

今後は特に、コミュニケーションの統合を進め、リアルタイムでパーソナライズされた対応を実現する方針としています。

イオン(食品)

参照元:AEON.com

小売り大手のイオンは、2026年までにデジタル売上高1兆円を目標に掲げています。22年度の決算では1300億円と、20年2月期から1.85倍に拡大しており、さらに成長率を加速させる方針です。

同社では、小売り、金融、エンターテインメントなど幅広い事業を展開していますが、それぞれ別の顧客IDで運営されてきました。そのため、顧客の利便性が低く、キャンペーンから購買への引き上げも難しいという課題があったといいます。

そこで、デジタル部門の人員を強化し、顧客を中心として各事業が横で繋がるシステムの構築に乗り出しました。また、ネットスーパーのスケール拡大のために、ピッキングや配送システムの見直しも行っています。

今後はイオンの各事業がシームレスに繋がる「イオン生活圏」の実現に向けて、オムニチャネル化と同時にOMOを推進していくということです。

マツキヨココカラ(ヘルスケア)

参照元:マツキヨココカラ

ドラッグストア大手のマツキヨココカラでは、店舗とECを組み合わせたオムニチャネル戦略に力を入れています。

同社がオムニチャネル戦略に取り組む狙いは、店舗だけでなくECやアプリで顧客とのタッチポイントを増やし、売上アップに繋げることです。また、オムニチャネルで獲得したデータをメーカーに還元し、メーカーのマーケティング支援を行うことにも取り組んでいます。

具体的には、2019年に「Matsukiyo Ads(マツキヨアド)」というサービスの展開を開始しました。広告とアプリを連携し、広告を起点として購入に至った情報や、顧客の声をメーカーに提供することで、商品開発などに活かします。

同社では、オムニチャネルのデータを活用し、メーカーと顧客の接点を作ることで、メーカーだけでなく顧客のエンゲージメントも高まると期待しています。今後は、広告を自社メディアなどでも行い、さらにリーチ範囲を広げていく予定だそうです。

ヨドバシカメラ(家電)

参照元:ヨドバシ.com

ヨドバシカメラは、家電量販店業界におけるオムニチャネル戦略の成功事例として広く知られています。

家電製品は型番が同じであればどの店で買っても同じ品質のため、価格競争が激しい業界です。他社のECサイト(Amazonなど)の台頭で店舗販売が脅かされる中、ヨドバシカメラはそのECの脅威を逆手に取り、自社オンラインショップ「ヨドバシ・ドット・コム」を大成功させました。

同社のオムニチャネル戦略の主な特徴は、以下のとおりです。

- 豊富な品揃え:家電から日用品に至るまで幅広い商品を取り扱い、店舗でもオンラインでも品切れしにくい体制を構築

- 価格の統一:実店舗とECサイトで同一の価格設定とし、どちらで購入しても損をしない

- ポイントプログラムの共通化:店舗とオンラインで共通のポイントが貯まり、どちらでも使用可能

- 高品質な物流網の整備:自社物流を強化し、通販でもスピーディーな配送を実現。店舗在庫からの直送なども可能に

さらにヨドバシカメラは、当初「ショールーミング」(店舗で実物を見て他社ECで購入する行動)が業界課題とされていたのに対し、店内での写真撮影を自由に許可する大胆な施策を取りました。

その結果、店舗とECが競合するのではなく互いに送客し合う関係となり、ヨドバシは業界をリードする成功例となっています。

ヨドバシカメラの事例は、自社チャネル内で価格・サービスを統一し、顧客が自由に行き来できる環境を整えることで競争優位を確立した好例と言えるでしょう。

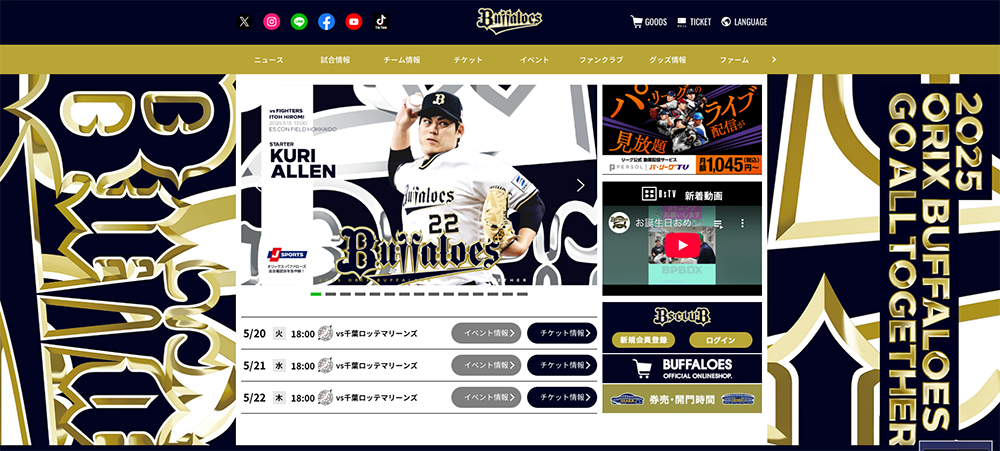

オリックス・バファローズ(プロ野球)

参照元:オリックス・バファローズ

プロ野球球団のオリックス・バファローズは、スポーツ業界でのオムニチャネルマーケティング成功事例として注目されています。

近年、テレビの野球中継視聴率が低下する中で観客動員数を伸ばすため、同球団はオムニチャネル施策を積極的に採用しました。その基本コンセプトは「野球で感動を+サービスで感動をサポート=ファンの感動を最大化」というもので、ファン体験の向上を目標に掲げています。

具体的には、球団(チーム)と球場の経営を一体化し、ファンクラブ・チケット販売・球場での飲食やグッズ販売・オンラインショップといった各サービスを連携させました。

従来はそれぞれ別部門で個別に行っていたファンクラブ運営やイベント、グッズ販売などを統合し、すべての顧客行動データを一元管理できる仕組みを導入しています。

この統合により、ファン一人ひとりのチケット購入履歴、球場内でのグッズ購入履歴、オンラインショップでの購買履歴などが紐づけて把握できるようになりました。

その結果、ファンの消費行動を深く理解し、チャネル横断の施策効果を定量的に測定して次の施策に活かすというPDCAが可能になっています。

従来バラバラだった顧客接点を統合しファンを中心に据えた体験価値の最大化を図ったことによるものであり、スポーツ業界におけるオムニチャネル活用の先駆けとなっています。

まとめ オムニチャネルで更なるデータ活用へ

ここまでオムニチャネルについて説明しましたが改めてオムニチャネルについて説明すると、オムニチャネルとは、実店舗とECの垣根をなくし、顧客が複数の媒体を自由に行き来しながら商品を購入できる販売戦略のことです。

マルチチャネルやクロスチャネルとは異なり、オフライン・オンライン間の全てのデータを連携させるのが特徴です。

メリットとして、顧客体験の向上による売上増加、在庫の最適化、データ活用によるマーケティング戦略の立案などが挙げられますが、導入には目的や目標の設定、リーダーの選定、顧客の購買行動分析、全社的なシステム構築などが必要になります。

オムニチャネルの実現なら「通販マーケッターEight!」がおすすめ

オムニチャネル化の推進をご検討であれば、パッケージ型ECシステムの「通販マーケッターEight!」の利用がおすすめです。

通販マーケッターEight!は、株式会社東通メディアが開発したシステムで、ECのフロントエンドからバックエンド、物流、マーケティング、実店舗やコールセンターといったオフラインの受注連携までトータルで通販事業をサポートします。

高度な開発力で、自社基幹システムとの連携など柔軟なカスタマイズにも対応可能です。

オムニチャネルについてご興味があれば、お気軽にご相談ください。