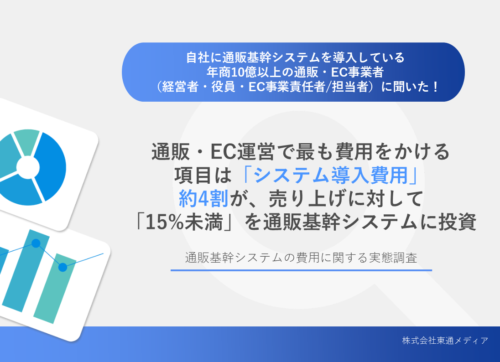

ECサイト運営では、サイトの構築費用だけでなく毎月の運用費用(ランニングコスト)の管理も重要なポイントです。

しかし、ECサイトの運用にかかる費用は多岐にわたるため、コストを把握するだけでも大変な作業かもしれません。

そこで本記事では、ECサイト運用にかかる費用項目と、コストを抑制するポイントについて解説します。

ECサイトのランニングコストとは?

ECサイトのランニングコストとは、サイトを開設した後に継続的に発生する経費全般を指します。

たとえば「サーバー利用料」「ドメイン更新費」「決済サービスの手数料」などがこれにあたります。これらは一度構築しただけで完結するのではなく、事業を続ける限り常に発生するのが特徴です。

さらに売上を伸ばそうとすれば「広告費」「マーケティング費用」「商品撮影費」「システム保守費」などの出費も重なりがちです。

主なランニングコストには、以下があります。

|

コスト項目 |

費用の目安 |

| サーバー費用 |

|

| ドメイン費用 |

|

| SSL証明書の費用 |

|

| セキュリティ費用 |

|

| ASPの月額利用料 |

|

| 決済手数料 |

|

| 人件費 |

|

| 外注費 |

|

| 広告費 |

|

| 集客費 |

|

| 配送費・送料 |

|

| 在庫管理費 |

|

| 返品・交換対応費 |

|

| 機能追加費 |

|

| コンテンツ制作費 |

|

| 法令対応の関連費 |

|

初期投資だけを気にして、こうした継続費用を見落とすと、予想外に負担が増大してしまうリスクが高まります。もし運営を継続できるだけの予算確保ができていないと、事業計画の途中で資金難に陥る可能性もあります。

ECサイトが安定的に稼働するためには、月々いくら支払うのかを明確に把握し、長期的な資金繰りを管理することが重要です。

最初の段階でランニングコストを試算し「毎月これくらいはかかる」と理解したうえで運営を始めるのが安全策といえるでしょう。

ランニングコスト把握の重要性

ランニングコストを把握することは、利益率のアップに欠かせません。月々のコストが利益を圧迫すると、販路拡大などの戦略が取りにくくなるからです。

初期構築費用をいくら低減しても、後からかさむ広告費や人件費が大きくなると、長期的にみれば初期投資より総額が高くつくケースもあります。

とりわけ、下記のような要因があると予想外の経費増に直面しがちです。

- アクセス数増加: 広告出稿で集客が増えるとサーバー負荷が高まり、クラウドの従量課金が跳ね上がる

- 取引数拡大: 顧客対応スタッフや梱包作業員の増員で人件費が膨張

- セキュリティ強化: 取引量に応じた不正アクセス対策や監視体制で費用アップ

こうした要素を経営判断に組み込み、販売拡大とコスト最適化の両面を見極めるには、あらかじめ「どの項目にいくらかかるのか」を具体的に洗い出す必要があります。

運営の軸がぶれると、さらに追加の出費が重なりかねないので、継続的にランニングコストをモニタリングする体制を整備することが、ECサイトの安定成長につながるでしょう。

構築費用(初期投資)との違い

ECサイトの構築費用とランニングコストは「支出の発生時期」と「支出形態」で大きく異なります。

構築費用は「サイトデザインやシステム開発など一時的な支出が中心」で、立ち上げる際に一括または数回に分けて支払う場合が多いでしょう。

一方、ランニングコストは「運営期間中に毎月あるいは年単位で発生する固定費・変動費」の総称です。

たとえば「月額のシステム利用料」「取引ごとの決済手数料」「広告出稿費」「人件費」などは、サイトを運用し続ける限り避けられません。

仮に、初期費用を大きく抑えてスタートしたとしても、毎月の固定費が高いプランを選んでいれば、長い目で見ると結果的に割高になってしまう可能性があります。

さらに、経営計画で投資回収期間を見据えるときには、構築費用だけでなくランニング費用も明確に区分しなければ、正確な利益予測ができません。

構築時と運営時のコストを分けて考え、トータルでの採算を検討するのが重要です。

ランニングコストが見落とされる理由

ECサイトを新たに導入しようとすると「開発やデザインの初期見積もり」に、どうしても注目しがちです。その結果、実際に運用を始めた後で毎月かかる諸経費を十分に想定せず、予算が合わなくなるケースがあります。

とりわけ、次のような要因がランニングコストを見落とさせる原因となりやすいでしょう。

- 変動費の不透明感: 返品率や広告投下のタイミングなどは運営してみないと確定しにくい

- 運営経験の不足: ECが初めてだと人件費やサポート費などの詳細がつかみにくい

- 構築時の優先度偏重: 見た目や機能リリースを急ぐあまり、維持費を後回しにする

こうした事情もあり、実際のランニングコストをイメージしにくく、構築後に「こんなに費用がかかるなんて」という不満や驚きが出やすいです。

早期に運営シミュレーションを立てて、必要なコストを洗い出しておくことが資金不足リスクの軽減につながります。

ECサイト運営で発生する主なランニングコスト

ECサイトの運用では「サイト維持」「決済や広告費」「在庫管理」「人件費」など複数の費用が絶えず発生し、売上規模やアクセス数の増減に応じて出費が変動します。

|

コスト項目 |

主な費用とポイント |

| サーバー費用 |

|

| ドメイン費用 |

|

| SSL証明書の費用 |

|

| セキュリティ費用 |

|

| ASPの月額利用料 |

|

| 決済手数料 |

|

| 人件費 |

|

| 外注費 |

|

| 広告費 |

|

| 集客費 |

|

| 配送費・送料 |

|

| 在庫管理費 |

|

| 返品・交換対応費 |

|

| 機能追加費 |

|

| コンテンツ制作費 |

|

| 法令対応の関連費 |

|

各項目はECサイトの維持・運用時に発生する代表的な経費ですが、商品の特性やサイト規模によって金額や対策が変わる点が特徴です。

運営を始める前に各費用を見積もり、長期的な予算計画を立てておくことが、安定した事業継続に役立ちます。

サーバー費用

サーバー費用は、ECサイトを安定して稼働させるうえで不可欠なランニングコストです。

共用サーバーは比較的低額(月額1,000円程度から数千円)で始められますが、アクセスが集中する時期には速度低下や負荷が高くなるリスクがあります。

一方で、AWSやGCPなどのクラウドサーバーはアクセス増減に合わせてリソースを調整できる反面、繁忙期に急激なトラフィックが発生すれば数万円を超える可能性もあるでしょう。

こうしたサービス形態の選択は、想定されるPV数や売上規模、さらには繁忙期のピーク時にどの程度耐えられるかを見越して行う必要があります。

構築時のサーバースペックを抑えすぎると売上拡大期に追加契約が必要になり、逆にスペックを大きく取りすぎると無駄なコストを払うことになるかもしれません。

長期的な運営計画と予算に照らし合わせて、最適なプランを定期的に見直すことがサーバーコスト節約のポイントです。

ドメイン費用

ドメイン費用は、一見すると微々たる支出に見えがちですが「複数の独自ドメインを運用する」「高額なプレミアムドメインを取得する」などの状況があると、更新費用が想定以上に膨らみます。

一般的な「.com」や「.net」なら年間1,000〜3,000円程度が相場ですが「.shop」や「.tokyo」あるいは珍しいトップレベルドメインだと金額が変動しやすいでしょう。

さらに、構築時にフリードメインで進めて後から独自ドメインに移行するケースでは、SEOへの影響やリダイレクト設定の手間を考慮しなければなりません。

移行時にサイト評価が下がるリスクや、URL切り替えで開発コストが追加になる可能性もあります。

そのため、長期的にブランドを育てたい場合、最初から独自ドメインを取得しておくほうがスムーズでしょう。

ただし、事業継続が不透明な段階で複数ドメインをまとめて取得してしまうと無駄な維持費を抱えるので、運営方針に合ったドメインの数や種類を冷静に選定することが大切です。

SSL証明書の費用

SSL証明書は、ECサイトにとって欠かせないセキュリティ対策の一つです。

無料の「Let’s Encrypt」を導入すれば金銭的な負担は抑えられますが、更新や設定切れの管理は社内スタッフが行う必要があり、人的リソースのコストが発生するかもしれません。

一方で、OV(組織認証)やEV(拡張認証)など有料の証明書は、年間1,000円程度から数万円に至るまで幅があります。企業の信頼性を示すには有効な手段ですが、そのぶん支出が大きくなるでしょう。

さらに、サイトオープン後に「やはりSSL対応が必要だ」と気付くと、全ページのURLを切り替える手間やリダイレクト設定が必要になり、改修費が上乗せされるリスクがあります。

顧客の個人情報や決済データを扱う以上、SSLは必須レベルの対策といえますが、どのタイミングで、どの証明書を使うかを早めに判断しておくと、後々のトラブルや予想外の追加支払いを防げるでしょう。

WAF・不正アクセス監視などセキュリティ費用

ECサイト運営では、顧客情報や決済データが狙われやすいため「WAF(Web Application Firewall)」の導入や不正アクセス監視などセキュリティ強化が必要です。

クラウド型WAFを利用する場合、月額1〜3万円程度からサービスを開始できますが、独自のカスタマイズや高度な保護を求めるほど費用がかさむでしょう。

また、脆弱性診断をスポットで依頼すると、1回あたり数万円から数十万円という料金が発生します。

ただし、こうしたコストを惜しんでセキュリティ対策を怠ると、万一の情報漏洩や不正利用で社会的信用を大きく損なう恐れがあり、損害賠償や顧客離れが深刻化するリスクがあります。

構築時からセキュリティ設計を念入りに行えば、運営途中で大幅な改修を強いられる可能性が減り、結果的には総コストの削減につながるともいえるでしょう。

安全性とコストをどのようにバランスさせるかは、サイトの規模や取り扱う情報の機密度に応じて慎重に判断したいポイントです。

ショッピングカートASPの月額利用料

ショッピングカートASPは「BASE」「STORES」「Shopify」「カラーミー」など複数のサービスが存在し、それぞれプラン内容や月額利用料、手数料が異なります。

無料プランのASPは初期費用が抑えられる代わりに、取引手数料やオプション料金が積み重なり、売上が増えるほど割高になりやすい構造です。

一方、Shopifyやカラーミーなら月額1,000〜3,000円ほどのリーズナブルなプランが多いですが、ある程度売上が伸びてきた段階で上位プランへ移行するタイミングが出てくるかもしれません。

また「プラン以外の隠れコスト」として、機能拡張用アプリのサブスク料金やサーバー増強費などを見落とすケースがあります。

構築時に無料プランで始めても、後から独自ドメインや決済拡張を追加すると、月々の請求がぐんと上がる可能性も考慮すべきでしょう。

短期的には安くても、長期利用時に結果的に高コスト化しないかどうかを総合的に比較し、将来の運営規模を見込んだ上で適切なASPとプランを選ぶことが大切です。

▼あわせて読みたい

目的別で各社ECカートを徹底比較!基本機能もあわせて紹介

決済手数料

決済手数料はクレジットカード払いなら「3%〜5%程度」が目安で、カードブランドや売上規模により交渉の余地が生まれることもあります。

さらに、コンビニ決済や後払いを導入すると「基本手数料+1〜2%程度の成功報酬」「与信管理費」などが別途必要になる場合もあり、月々数千円の固定費が増えることも少なくありません。

複数の決済方法を一度に導入すればユーザーの利便性は高まりますが、運用管理の手間も上乗せされる点に注意が必要です。

たとえば「決済エラーの問い合わせが増える」「入金確認に時間がかかる」といった業務負担が増え、人件費やシステム連携費がさらにかかる可能性があります。

構築時の導入が簡単に見えても、実際には運営側にとって決済まわりのオペレーションが複雑化するケースもあるため、自社の商材や販売形態に合った決済手段を厳選しつつ、手数料率や管理負荷のバランスを検討するのが望ましいでしょう。

人件費

ECサイトで取り扱う商品の種類や取引量が増えるほど「受注処理」「顧客対応」「在庫管理」など担当スタッフの業務量が膨らんでいきます。

一般的に、フルタイムスタッフの月給は20〜30万円程度が相場となり、繁忙期にはアルバイトや派遣の追加雇用を考慮しなければならないかもしれません。

また、カスタマーサポートを内製化する場合「メールや電話応対の研修コスト」「マニュアル整備費」なども無視できない出費になります。特に、セール開催やイベント時には問い合わせが急増しやすいため、残業代や休日出勤手当が予算を圧迫するリスクもあるでしょう。

逆に、構築段階で操作しやすいシステムを導入していれば、スタッフの作業時間を節約でき、高騰する人件費をある程度抑えられます。

一方で、極端に機能を省略したサイトだと拡張性や顧客満足度に影響が出る恐れもあるため、長期的な運営を前提に「内製化とシステム化の最適バランス」を探ることがポイントです。

外注費(制作・更新・コンサルなど)

外注費は、サイト更新や販促施策、コンサルティングなど多岐にわたる業務で発生します。

たとえば「バナー制作」「商品ページ作成」「LPのデザイン」は1点あたり数千円〜数万円の単価が多く、依頼回数が増えれば定額プランや月額契約になる場合もあるでしょう。

加えて、マーケティングコンサルティングを受けると月額5万円〜数十万円の固定報酬が一般的で、成果報酬型の場合でも最低料金が設定されているケースがあります。

構築段階から外部パートナーへ任せっぱなしにすると、社内に知識が蓄積せず、更新のたびに外注が必要になるため、長期的にはコストが膨らむリスクが高まります。

しかし、すべてを内製化するためにはスタッフを雇ったり教育したりするコストが別途必要です。

自社で負担する範囲と外注に依頼すべき部分をうまく切り分け、必要最小限の費用で最大の成果を出せる体制を整えることが、ランニングコストの最適化につながるといえます。

広告費(リスティング・SNS等)

広告費は、ECサイトへの集客を一気に伸ばす手段として有力ですが、コストがかさむ代表的な項目でもあります。

「Google Ads」「Yahoo!広告」などのリスティング広告は、クリック単価が高騰すると月数十万円規模に膨れ上がる可能性があります。SNS広告もターゲット設定次第で有効ですが、設定を誤ると成果の低い層にまで配信され、無駄なクリック課金を払いかねません。

構築段階のUIが整っていないまま広告費を投入すると、訪問者が途中で離脱する率が高まり、コストパフォーマンスが落ちてしまうリスクも大きいでしょう。

また、下記のような点に配慮することで、過度な広告費の浪費を回避できます。

- LP(ランディングページ)の最適化:購入導線をシンプルにして離脱を防ぐ

- 効果測定の定期化:ROASやCPAを定期チェックし、不採算キャンペーンを縮小

- ターゲティング精度向上:興味関心が近いユーザーに絞って予算を投下

こうした手法を駆使し、広告費と売上効果のバランスを常に意識することが重要です。

集客費(アフィリエイト・キャンペーン・クーポン)

アフィリエイト広告は「初期設定費+月額費+成果報酬率」を組み合わせる仕組みが多く、大手ASP(A8.net、Value Commerceなど)を利用すると月額固定費が数万円になる場合もあります。

また、商品が売れれば3〜10%程度の報酬を支払う必要があるため、売上が伸びるほど費用も増えやすいのが特徴です。

キャンペーンやクーポン配布では、商品割引分のコストを事前に把握しないと、粗利を圧迫する可能性があります。

たとえば「10%オフクーポン」「送料無料クーポン」を頻繁に出す戦略は集客には効果的ですが、その分の原価をどこで回収するかを考慮しなければなりません。

さらに、構築時から会員ランク制度やポイントプログラムを設定しておけば、運営後にスムーズに販促を展開できますが、その機能追加に対する開発費用も忘れてはいけません。

長期的視点で「販促コストと利益率」のバランスを取りながら、アフィリエイトやクーポンを活用するのが重要です。

配送費・送料

配送費・送料は、ECサイトにおける物理的コストの代表格です。1件あたり数百円〜1,000円前後が相場ですが、契約形態によっては大口割引が適用されるため、出荷量が多いほど単価を下げやすい利点があります。

また「送料無料キャンペーン」を実施すると顧客満足度を高められる一方、出店者側がその送料を負担することになるため、商品価格が安い場合には利益率が大幅に落ちるかもしれません。

複数の配送業者と契約しておくと、不測の事態や価格改定にも柔軟に対応できますが、そのぶん契約管理が煩雑になるデメリットもあります。

さらに、配送トラブルが起きた際にスムーズに切り替えられる体制を作っておけば、顧客への対応や再発送コストを最小限に抑えられるでしょう。

配送が遅延するとクレーム対応に要する人件費も増えるため、単なる送料だけでなく「トラブル時のオペレーション負荷」まで含めて考えることが重要です。

在庫管理費(倉庫代行・WMS導入費)

在庫管理費には「倉庫そのものの利用料」「在庫管理システム(WMS)のライセンスや導入支援費」などが含まれます。自社倉庫を使うなら家賃や人件費が固定費化しますが、柔軟な運用が可能です。

一方、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)を活用すると、1件あたり数十〜数百円の取り扱い手数料+月額基本料という従量制が多く、物量が増えるほど合計コストが高騰する場合があります。

また、構築段階で在庫連動機能を入れていないと、売上が急拡大したときにシステム改修や外部コンサルを手配する必要が出てきて、追加投資が必要になるかもしれません。

WMSは倉庫内の「入荷・出荷・在庫照合」といったプロセスを最適化でき、誤出荷や在庫ロスを減らす効果があるため、長期的にはコストダウンにつながる可能性もあります。

どのタイミングで導入するかは事業規模や成長速度に左右されるため、運営シナリオを踏まえたうえで導入計画を立てることが大切です。

▼こちらも参考に

WMSとの連携が必要なケースとポイント

返品・交換対応費

返品や交換対応費は「商品特性」によって大きく変わります。アパレルならサイズ違い、食品なら賞味期限や品質トラブルといった理由で返品率が高くなることもあり「往復送料」「検品コスト」「在庫再登録の手間」がかさんでしまいます。

月数万円〜十数万円レベルのコスト増が生じるケースもあり、構築時に返品ポリシーやワークフローを整備しないまま進めると、顧客満足度の低下や余分な業務トラブルを引き起こすリスクが高いです。

加えて、交換対応では新規発送分の送料だけでなく、スタッフが手配する時間も増えるため、人件費が膨らむ懸念があります。

事前に商品情報を詳しく掲載し、イメージ違いを防ぐ工夫をするだけでも返品率は下げられるかもしれません。顧客満足度とコスト負担を両立させるには、ページ上での情報公開の充実と返品フローのシステマチックな管理が欠かせないでしょう。

システムバージョンアップ・機能追加費

ECサイトは運営中に機能拡張やバージョンアップが必要になる場面が少なくありません。

たとえば「新しい支払い方法や会員ランク機能」「レコメンドエンジンの導入」などを検討すると、開発費やASPのアプリ導入費が数万円〜数十万円かかる場合があります。

ASPサービスでもプラグインやアプリを追加する際、月額課金がプラスされることがあり、一度導入すると継続課金になりがちです。

また、セキュリティアップデートを怠るとサポート終了を迎えてしまい、大がかりなリニューアルを余儀なくされるリスクも存在します。

構築時に将来の拡張性を考慮せず最小構成だけで始めると、売上増加期に根本的なリニューアルやシステム移行が必要となり、最初の投資が無駄になる場合があるでしょう。

段階的に機能を追加できる設計を意識しながら、必要に応じて予算を割り当てることで、過度な二重投資を避けつつ確実にサイトを成長させることが可能です。

商品撮影・コンテンツ制作費

ECサイトで商品を魅力的に見せるためには、写真や動画、キャッチコピーなどのコンテンツが重要な役割を果たします。

プロカメラマンに撮影を依頼すれば、1商品あたり数千円〜でまとめ撮影することもできますが、品数が多いと撮影費用が数万円〜十数万円になることがあります。

さらに、動画コンテンツを追加する場合、撮影や編集において1本あたり数万円〜数十万円以上の費用がかかる可能性があり、継続的に新商品を展開する業態だと更新コストは無視できません。

構築時にある程度の商品写真を撮り溜めておくと運営初期は助かりますが、季節商品や限定アイテムではその都度撮影が必要になるため、予算管理が難しくなりがちです。

また、商品ページの文章制作やデザインも外注すると、そのぶん経費が高くなるでしょう。自社内で簡単な撮影スタジオやコンテンツ制作体制を築くか、外部と契約するか検討することで、効率よく制作費を管理できます。

法令対応・コンプライアンス関連費

ECサイトで商品を販売するには「特定商取引法」「個人情報保護法」などの遵守が必須です。違反した場合、行政からの指導や罰則が科される可能性があります。

表示義務をはじめとする要件を満たすために専門家へ監修を依頼すると、数万円〜十数万円の支出が必要となる場合があります。

さらに、海外展開を考えている企業は、国や地域によって異なる法規制や関税制度に合わせた商品表記や配送手続きを整えなければならず、そのためのコンサル費が数十万円規模になるケースもあります。

構築時に利用規約やプライバシーポリシーを明確化していないと、運営後にクレームやトラブルが生じた際、弁護士費用を余計に負担しなければいけないかもしれません。

長期的に見れば、最低限のコンプライアンス対応を最初から組み込んでおくほうが安全策です。

事業拡大の段階で法改正に合わせた更新が必要になることもあるので、定期的なチェック体制を維持することが重要です。

ECサイトの運用・維持費を抑える方法

ランニングコストを抑えられれば、利益率を高く維持しながら事業を継続しやすくなります。

たとえば、ECサイトのプラットフォームを適切に選び、サーバーや広告費を管理するだけでも、無駄な出費を相当削減できるでしょう。

さらに、在庫や物流の最適化を実施したり、人件費と外注費のバランスを検討するなど、各工程ごとに節約ポイントは存在します。

しかし、何でもかんでも費用を下げればよいというわけでもありません。セキュリティや法令対応を軽視すると、後で大きなトラブルを引き起こして結果的に高くつく場合もあります。

また、機能追加を全部後回しにしたままだとサイトの拡張性が損なわれ、売上拡大のチャンスを逃す可能性があるでしょう。

ここからは「最適なプラットフォームの選び方」「広告費のコントロール」「在庫管理や人件費の調整」といった具体策を紹介します。

適切なプラットフォーム選択とプラン見直し

ECサイトに利用するプラットフォームは、事業規模や売上見込みに合わせて選ぶのが賢明です。

構築段階で不要な機能を盛り込みすぎると月額費が高止まりしがちなので、スタート時は最低限の仕様で走らせ、拡張が必要になった時点で追加機能を検討する方法も有効です。

BASEやSTORESの無料プランなら初期投資を抑えられますが、取引数が増えると手数料率で負担が大きくなる可能性があります。

逆に、Shopifyやカラーミーの月額制プランは、低〜中程度の売上ならコストが安定しやすく、拡張もしやすい利点があります。ただし、上位プランへの移行や外部アプリの導入で思わぬ追加費用がかかるケースもあるため、定期的にプラン内容を見直すことが大切でしょう。

さらに、モール(楽天・Amazonなど)との併用をしているなら、各モールでかかる手数料や集客効果を評価し、採算の悪いチャネルは撤退することも検討すべきです。

一方、パッケージ型ECサイトでは導入時の費用はかかるものの、月額料金や取引ごとの手数料を抑えやすいプランが多く、加えて機能面やデザイン面の自由度が高いのが特徴です。

将来的に大規模な運営や高度なカスタマイズが必要になる可能性がある場合には、初期コストをかけてでもパッケージ型を選択することで、長期的な視点で費用対効果を高められるケースもあります。

サーバー・インフラ費の最適化

サーバー費を最適化するには、アクセス量や繁忙期のトラフィックを見極めながら「必要最低限のリソースで運営する」ことがポイントです。

クラウド型サーバー(AWSやGCP)では、普段は少量のリソースに抑え、セールやキャンペーン時のみ上限を増やすスケーラブル設定を利用すると、無駄な従量課金を削減できるでしょう。

共有サーバーを利用するなら、契約プランがアクセス数に対して過剰になっていないか定期的に確認し、オーバースペックであれば下位プランに変更するのも一案です。

また、冗長構成を導入する際に十分な検討をせず多くのサーバー台数を抱えてしまうと、使われないリソースにも費用を払い続けることになります。

構築時は「ダウンタイムをどこまで許容できるか」「繁忙期のピークがどれほどか」を明確にしておくことで、適正なインフラ設計がしやすくなるでしょう。

広告費・マーケティングコストの削減

広告費はECサイトの売上を伸ばす手段として有力ですが、やみくもに出稿するとコストが肥大化しやすい項目です。

対策としては「ROASやCPAを定期的に測定し、効果の低いキャンペーンを素早く縮小・停止する」ことが挙げられます。

また、SNSやオウンドメディアのコンテンツマーケティングを強化すれば、時間はかかってもオーガニック流入が増え、有料広告への依存度を下げられるかもしれません。

さらに、既存顧客を対象にしたリターゲティング広告やメルマガを充実させると、高い購入率が期待できる層に絞り込め、不要なクリックコストを抑えられるでしょう。

サイト内のUI/UXを改善してコンバージョン率を高めておくことも重要で、せっかく広告で集客しても、商品ページやカート画面がわかりにくいと直帰される危険が大きいです。

少額から始めて効果を計測し、成果があるキャンペーンだけ拡大していく方針が、安全かつ無駄のない広告費の使い方といえるでしょう。

在庫・物流コストを最小化

在庫や物流にかかるコストは、商品数や出荷件数が増えるほど跳ね上がりやすい要素です。

自社倉庫の場合は「家賃や人件費」「光熱費」など固定費が大きく、3PLなら1件あたり数十〜数百円の従量制を払う必要があります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、物量や売上規模に合わせて最適な方法を選びましょう。

仕入れロットを定期的に見直し、余剰在庫や廃棄ロスを減らすのも効果的です。

さらに、返品率の高い商品については「サイズ情報の詳細表示」「注意事項の明記」などを徹底することで、無駄な往復送料や検品作業のコストを削減できます。

季節商材などで需要が変動する場合は、3PL契約を柔軟に見直したり、自社倉庫のレイアウトを変更したりして、無駄な保管料を抑える方法もあるでしょう。

過度な在庫確保は資金を寝かせるリスクにもなるため、こまめな売れ筋分析と在庫数の微調整が必須です。

スタッフの人件費と外注費の管理

スタッフの人件費は、運用作業や顧客サポートの量に直結します。内製化を進めればノウハウが社内に蓄積され、外注費を抑えられる利点もありますが、その分従業員の残業や労務管理が大変になるかもしれません。

そこで「業務棚卸し」を行い、クリエイティブ制作や一部の広告運用などは外注し、それ以外のコア業務は内製化するなど、両者をバランス良く組み合わせる方法が考えられます。

また、構築時に複雑なシステムを取り入れすぎると、スタッフが学習や操作で手間取ってしまい、人件費高騰の一因になる可能性があります。

逆にシンプルすぎると将来の拡張性を妨げるため、あらかじめ事業規模と運用体制を照らし合わせてシステムの仕様を決めることが重要です。

定期的に業務フローを点検してムダを省けば、残業代の削減だけでなくスタッフのモチベーション向上にもつながるでしょう。

セキュリティ・法令対応費の効率化

セキュリティや法令対応は、抜本的なトラブルを避けるうえで欠かせない領域です。

WAFやセキュリティプラグインを普段から導入し、不正アクセスを感知・ブロックする仕組みを整えると、大規模改修や損害補填に追われるリスクを軽減できます。

法令面では「特定商取引法」「個人情報保護法」に沿った表示や運用を社内チェックリストで管理すれば、弁護士への依頼回数を少なくできる可能性があるでしょう。

構築段階でセキュリティ要件を反映させれば、後付け改修のように大幅コストが発生しにくいというメリットも期待できます。

また、海外向けECを視野に入れる場合、現地法令や商習慣を踏まえた設定が必要になり、翻訳費やコンサル費が高額になることがあります。

こうした費用を最小限にとどめるには、どの市場にいつ進出するかを早めに計画し、必要なポイントだけにピンポイントで投資する方法が有効でしょう。

機能追加やシステム連携を段階的に導入

ECサイトを一気にフル機能化すると、初期の構築費や管理コストが跳ね上がり、スタッフの教育期間も長引く恐れがあります。

そのため、当面の売上目標や運用リソースを踏まえて「優先度の高い機能から順番に追加」する方法がおすすめです。

たとえば、はじめはクレジットカード決済だけを導入し、売上が安定してからコンビニ決済や海外決済を追加しても遅くありません。

MAツールやデータ分析システムも、取引量が少ないうちは投資対効果が出にくいため、アクセス数やCV数が増えてから導入したほうがスムーズでしょう。

機能を分割導入することで、スタッフの操作習熟やマニュアル作成に時間を十分かけられ、トラブルや問い合わせ対応に追われるリスクを抑えられます。

無理にすべてを最初から実装してしまうと、使いこなせない機能分の月額費を払い続けるという無駄も生じやすいので、段階的に拡張していく姿勢がコスト削減に繋がります。

公的支援・補助金の活用

ECサイトの構築や運用に伴う費用を抑えるには、自治体や商工会議所などで実施している支援策を活用するのも有効です。

たとえば「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」などを利用すれば、サイトの機能追加費やシステム導入費の一部をカバーできる可能性があります。

ただし、申請手続きには「事業計画書」「見積書」「実績報告」などの提出が必要で、締切や条件を守らないと支援金が得られません。

地方自治体によっては独自のEC支援制度や、講習会・セミナーの開催があるので、定期的に情報をチェックすることが大切でしょう。

こうした支援制度を使うと初期投資だけでなく、追加機能導入時のコスト負担も軽減できるケースがあります。計画的に申請して資金繰りを改善しつつ、EC事業の拡大を図るのは賢い戦略といえます。

活用できるものは積極的にリサーチし、必要書類を揃えて期限内に提出するのが成功への一歩です。

▼あわせて読みたい

ECサイト構築・運用に使える補助金・申請時のポイント

まとめ ECサイトの成長を見据えた投資も重要

ランニングコストの最適化は大切ですが、ただ支出を減らすだけでは将来的な成長が望めない場合もあります。そこで考慮したいのが「ECサイトの成長を促すための戦略的投資」です。

たとえば、顧客データを活用してパーソナライズを実現できるMAツールに投資すれば、リピーター獲得やLTV向上に結びつき、長期的には利益増加を見込めるでしょう。

また、コミュニティ形成やSNS運用の強化でブランドファンを作れば、安定した売上と口コミ拡散が期待できます。

加えて、海外展開やサブスクリプションモデル、あるいは他社とのM&Aなどスケールアップを狙う手段も選択肢として挙げられます。こうした投資には当然コストがかかるものの、うまくはまれば一気に規模拡大が可能です。

ECサイトは常に競合との熾烈な争いがあるため、守りのコストカットだけに注力していると、気づけば市場での存在感を失う危険もあるでしょう。

適切なタイミングで成長へ向けた投資を行い、安定と拡大の両方を視野に入れながら運営を続けていくことが重要なポイントとなります。