ECサイトのリニューアルは、その規模に関わらず「売り上げアップ」や「新規顧客の獲得」など、多くのメリットをもたらします。

しかし、誤った方法や手順でリニューアルを進めてしまうと、売上機会の損失だけでなく、自社ビジネスに大きな影響を及ぼしかねません。

そこで本記事では、ECサイトのリニューアル手順を「初心者にもわかりやすく」解説します。リニューアルすべきタイミングも紹介していますので、こちらもぜひご参照ください。

【初心者向け】ECサイトのリニューアル手順

まずは、ECサイトをリニューアルする際に押さえておきたい基本的なステップを、一覧表で紹介します。

下記の一覧表を参考に、リニューアル全体の流れと主な留意点をイメージしてみてください。

|

ステップ |

主な作業内容 |

注意点 |

|

Step1 |

|

改善すべき要素を数値と実際のユーザー行動から明確化 |

|

Step2 |

|

数値目標を具体化し、施策の効果測定と改善サイクルを回しやすく |

|

Step3 |

|

不要な開発やセキュリティリスクを初期段階で回避 |

|

Step4 |

|

社内リーダー数やアジャイル方式導入など、運用スムーズ化の仕組みを確立 |

|

Step5 |

|

高齢者や色覚特性に配慮した構成で幅広いユーザーに対応 |

|

Step6 |

|

セキュリティ対策や外部ツール連携を徹底し、販促と安全面を両立 |

|

Step7 |

|

フィードバックを取り入れてCVRを高めるアジャイル改修を実践 |

|

Step8 |

|

フォーマット統一やSEO評価維持に配慮 |

|

Step9 |

|

緊急メンテナンスに備えたバックアップと問い合わせ対応を迅速化 |

|

Step10 |

|

PDCAサイクルを回しながらUI/UX改善やプロモーション戦略を最適化 |

各段階で必要となるタスクや注意点を事前に整理しておけば、手戻りを減らし、プロジェクト全体を円滑に進めやすくなります。

特に、小規模企業やEC担当者が少人数の場合は、体制面でのリスク管理が重要です。

最初に現状を正確に把握し、目標とする数値指標を明確化することで、サイト運営の方向性がぶれにくくなるでしょう。

現状分析と課題抽出(Step1)

まずは現状のサイトが抱えている問題点を明確にしましょう。数字だけでなく、SNS上の口コミや顧客からの問い合わせ内容も調べると、デザインや機能以外の課題が見つかることがあります。

たとえば「離脱率が高いページ」を特定し、なぜユーザーが途中でいなくなるのかを仮説立てするのは効果的です。

仮説立てには、以下の方法があります。

【売上データ・アクセスログの活用】

- 売上推移やコンバージョン率の変化をグラフ化し、時系列で問題点を洗い出す

- GA4での経路分析やヒートマップツールで、特定ページでの離脱要因を可視化しやすい

【SNSや口コミでの潜在的な不満を調査】

- デザインの古さや決済方法の不備、配送の遅れなど、運営サイドが気付きにくい細かな不満が見つかる場合がある

【AIや機械学習を活用した予測分析】

- 需要予測や離脱予測を行い、潜在的なトラブルや売上向上のチャンスを早期に発見

- 大掛かりな導入が難しい場合でも、比較的低コストのサービスを試すのも一手

こうした分析結果を踏まえ、データ面とユーザー行動面の両方から改善すべき項目を列挙して優先度を判断することが大切です。

最初にサイトの「どこで顧客がつまずいているか」を把握しておけば、後のステップで焦点を絞りやすくなります。

また、自社サイトの現状分析と並行して、競合他社や競合サイトの調査や分析も実施しましょう。競合調査を通じて、新たな課題を発見できることもあります。

目標設定・KPI策定(Step2)

リニューアルを成功させるには「なぜ・どこまで改善するのか」を数値目標に落とし込む作業が欠かせません。

売上やCVR(コンバージョン率)の向上を目指すだけでなく、定期購入率やアクセス数などを並行してモニタリングすることで、より総合的な成果を把握できます。

LTV(顧客生涯価値)も加味すると、長期的にリピート顧客を獲得するための施策が組み込みやすくなる点がメリットです。

【KPIの例】

- 月間売上:○○万円

- アクセス数:月○○PV、PV○○%増加

- CVR:○%まで引き上げる

- LTV:定期購入や会員ランク施策で○%拡大

【具体的な期限設定の重要性】

- 「3か月後にCVRを○%に」など、明確な期日を定めると、施策の優先順位をつけやすくなり、達成度合いを社内でも共有しやすい

【部門横断での認識合わせ】

- マーケティングやカスタマーサポートなど、複数部署が関わる場合は「KPIを共有」して同じゴールを目指す体制を作るのが大事

目標やKPIを設定しないまま開発だけ進めてしまうと、途中で方向修正が必要になる確率が高まり、スケジュールの遅延やコスト増につながりがちです。

逆に、数値目標が定まっていれば、改善サイクルが回しやすく、リニューアル後もデータドリブンで運営を続けられるでしょう。

企画立案と要件定義(Step3)

ユーザーにとって必要な要素と、企業として抑えておきたい機能を調整しながら、サイトのリニューアル企画を固める工程です。

ここで重要なのは「すべてを詰め込みすぎず、優先度を見極める」ことと、「法対応や拡張性も視野に入れる」ことです。

特に、小さな機能追加を繰り返すうちにシステムが複雑化している場合は、むやみに要件を拡大させず、本当に必要な部分だけ取り入れる姿勢が求められます。

たとえば、考慮すべき要件として以下が挙げられます。

- 法規制:特定商取引法や個人情報保護法の改訂状況を踏まえる

- 多言語・多通貨対応:将来的に海外展開する可能性があるなら早めに設計を盛り込む

- セキュリティとパフォーマンス:同時アクセス数が増えても耐えられるインフラ設計をする

事前にユーザー調査や競合調査を行い「本当に必要かどうか」を判定すると、開発リソースの浪費を抑えられます。

企画段階で仕様を詰めすぎると後の修正が大変ですが、逆に曖昧なまま進めると開発が迷走しがちです。

要件定義書やプロトタイプなどを作ってイメージを共有しながら、必要最小限かつ将来性を考慮した要件にまとめるのが理想と言えるでしょう。

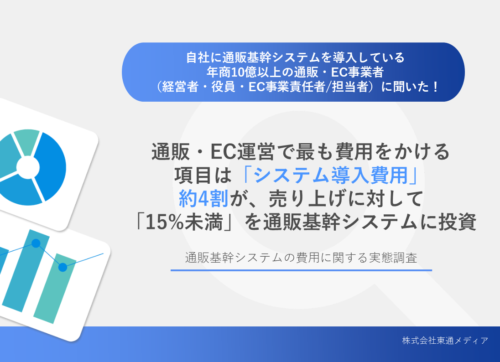

ベンダー選定と体制・スケジュール策定(Step4)

リニューアルプロジェクトを外部の制作会社やシステム会社に依頼する場合は、連携範囲と担当箇所を明確に定義することが重要です。

特に、社内リーダーが1~3名しかいない場合、カート構築会社・制作会社・システム会社など、どのベンダーを中心に据えるかが意思決定のスピードを左右します。

また、決済や広告、配送などの周辺サービスベンダーとも連絡体制を作り、変更の影響範囲を早めに共有しておくと、大きなトラブルを回避しやすくなるでしょう。

【体制づくりのポイント】

- デザイナー、エンジニア、マーケ担当など役割分担を明確化

- タスク管理ツール(BacklogやTrelloなど)で進捗を一元管理

- 属人化を防ぐためのドキュメント化、マニュアル整備を徹底

- 定期的なミーティングやチャットグループで常に最新情報を共有

マイルストーンを設定し、機能リリースやテスト期間を複数回に分割するアジャイル型の進め方を取り入れると、段階的に完成度を上げやすいです。

中小企業では、少人数だからこそフットワークを活かして素早いPDCAを回す方法がおすすめです。

これらの取り組みを計画的に行えば、社内外のリソースを最適に使いながらスムーズに開発を進行できるでしょう。

UI/UXの最適化(Step5)

UI(ユーザーインターフェイス)とは、ユーザーが製品やサービスと対話する、ユーザーが直接操作するすべての要素が含んだインターフェースのことを指します。

UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、製品の使いやすさ、効率性、便利さなどユーザーが製品やサービスを使用する際の全体的な体験を指します。

ユーザビリティの向上は、ECサイトの売上に直結する重要なポイントです。なかでもスマホファーストの設計は欠かせません。

画面サイズやデバイス特性を踏まえ、ボタン配置やフォントサイズを調整して、指1本でもスムーズに操作できる設計を意識しましょう。

さらにブランドイメージを反映するビジュアル要素と一貫性を持たせれば、初見ユーザーから見ても安心感を与えやすくなるでしょう。

ユーザーが直感的に操作できるサイト構成にすることで、以下のようなメリットを得られる可能性があります。

- 色覚特性を持つユーザーや高齢者も使いやすくなる

- 広範なユーザーを取り込めるため集客力向上につながる

商品詳細ページからカートイン→決済画面まで、クリック数を最小化すれば、離脱率を減らすことができます。また、迷いにくい導線を構築するとCVRアップが期待できます。

UI/UXの改善には、デザインだけでなくページ表示速度やナビゲーションのシンプルさも影響します。開発チームやデザイナーと連携し、見た目と実装の両面から丁寧に作り上げましょう。

システム開発と機能実装(Step6)

リニューアル時に強化したい機能としては、カートや会員管理システムに加え、レビュー投稿やAIレコメンド、クーポン配布など、販促効果を高めるものが挙げられます。

ただし、機能を追加するほどセキュリティ管理も複雑になるため、WAF(Web Application Firewall)の導入や脆弱性診断を行い、クレジットカード情報の保護を徹底する必要があります。

【システム開発で検討したい項目】

- カート機能の拡充:定期購入やポイント付与システムなど

- レコメンド機能:AIを活用して顧客に合わせた商品提案を自動表示

- API連携:在庫管理や顧客データを一元化し、MAツールやBIツールと連携

フィッシング対策やクレジット情報の取り扱いは、PCI DSSなどのガイドラインを確認して安全性を確保することが重要です。海外展開を視野に入れるならGDPRなどの国際規制にも留意しましょう。

機能が増えれば運用も複雑化しがちですが、設計段階で拡張性とメンテナンス性を考慮しておくと、将来的なアップデートもスムーズに行えます。

社内テストとユーザーテスト(Step7)

リリース目前になったら、テスト工程をきちんと設けて不具合を洗い出すことが欠かせません。

社内テストでは、開発担当が購入フローや会員登録、在庫更新といった主要機能を一通り操作して、バグや表示崩れを確認します。

見落としを防ぐためにテスト項目をリスト化し、チェック担当を分けるのも有効です。

【ユーザーテスト実施のポイント】

- ターゲット層に近い人たち数名に実際に操作してもらい、操作性やデザインに対する生の声を収集する

- A/Bテストを行い、複数パターンのデザインやコピーを比較検証する

- プロトタイプを使って、実装コストを抑えつつ仮説検証する

こうしたテストで得たフィードバックを基に微修正を重ねると、公開後のトラブルを大幅に減らせます。

特に、モバイル端末における見え方やフォーム入力のしやすさなど、細かな点をユーザー目線で検証するのがポイントです。

データ移行とリダイレクト設定(Step8)

既存の顧客データや商品情報を新しいシステムへ移す際は、フォーマットを統一し、重複データを削除してからインポートするとミスを最小限にできます。

多くの企業で、顧客情報に誤りがあるとクレームに直結するため、チェック担当を増やして慎重な作業が求められます。

また、URL構造が変わるなら、リダイレクトを正確に設定し、SEO評価が下がらないように注意しましょう。

データ移行で気をつけたい点には、以下が挙げられます。

- 大量データを扱う場合はツールを活用し、作業時間とヒューマンエラーを削減

- 必要に応じてステージング環境を用意し、テスト移行を実施

- 旧サイトからのバックアップを確保(不測の事態が起きたとき復旧しやすい)

また、301リダイレクトを正しく設定しないと404エラーが続出するばかりか、検索エンジンの評価にも悪影響が出る可能性が高くなるため、慎重に設定しましょう。

アクセス解析のタグやコンバージョン計測の設定も合わせて見直し、新サイトで正確なデータが取れるようにしておくと、公開後の分析がスムーズになります。

公開と初期フォロー(Step9)

リニューアルサイトを公開した後は、初期段階でユーザーからの問い合わせや注文が集中するケースがあるため、サポート体制を強化しておくと安心です。

SNSやメルマガなどでリニューアルの告知を行うことは売上にも大きく影響しますが、興味を持ったユーザーが一度にアクセスする可能性が高まり、不具合発生率も上昇しがちです。

そこでバックアップや緊急メンテナンスの手順を事前に準備し、トラブルが起きた際にはすばやく修正できるようにします。

【初期フォローで重点的に実施すること】

- サイト表示速度やカート動作など、コアな部分のモニタリング

- 不具合報告があった場合は詳細を迅速にヒアリングし、再現性テストを実施

- 問い合わせ窓口を増員したり、FAQを充実させたりして顧客満足度を維持

リニューアル後、数日~数週間はアクセスが集中しやすいため、綿密な監視と迅速な対応を心がけましょう。

運用スタート後の検証・改善(Step10)

リニューアルが完了しても、そこがゴールではありません。むしろ運用フェーズこそ成果を上げるためのスタート地点です。

継続的にデータを観察し、売上やCVR、リピーター数などが目標と乖離していれば、原因を分析して改善策を練りましょう。

顧客から寄せられるレビューやアンケート結果は、UIや商品ラインナップを見直す上で貴重なヒントになります。

【運用フェーズでの主な取り組み】

- 施策ごとの効果測定(キャンペーンや価格戦略など)

- 新機能追加やデザイン調整のテスト運用

- PDCAサイクルの定期運用で、実績をアップデートしながら対応を最適化

大幅なリニューアルを行った直後は、成果が一時的にばらつく場合もあるため、短期的な数値の上下だけで判断せず、一定期間モニタリングする姿勢が重要です。

地道な検証と改善を繰り返すことで、ECサイトが自社のビジネス戦略に合った形で進化し続けるでしょう。

【規模別】リニューアル実施のスケジュール感

リニューアルにかかる期間は、プロジェクトの範囲や体制によって大きく変わります。

ここでは、小規模・中規模・大規模の3つに分けて目安期間を示しますが、どの規模でも共通して大事なのは、予算とスケジュールの初期設計です。

- 小規模:1~2か月程度

- 中規模:3~6か月

- 大規模:6か月から1年以上

小規模でも油断すると開発が長引くケースがありますし、大規模では多くのベンダーや部署が絡むため、プロジェクト管理がより複雑になります。

リニューアルを計画的に進めれば、開発期間を適切にコントロールしながら、サイトの完成度と安定稼働を両立できるでしょう。

小規模リニューアルの目安期間

1~2か月程度で、デザインのマイナーチェンジや特定機能の追加が中心となるケースです。担当者が少ない場合でも、範囲を絞ることで短期間に実装を終えられます。

SNSやブログで新デザインをアナウンスして、ユーザーからの意見を逐次収集しながらアジャイル的に改良を重ねる手法も取り入れやすいでしょう。

【メリット】

- 低コストかつ短期間で刷新でき、リリース後の効果測定が速い

- 一部デザイン変更だけでもユーザーには新鮮な印象を与えられる

- リソースが限られていても管理しやすい

【注意点】

- 機能を追加しすぎると後の保守が煩雑化

- 大きなUI変更は期待しにくいので、効果も限定的になる可能性がある

小さな変更を積み重ねてサイトをバージョンアップさせたい場合は、この規模のリニューアルを複数回実施していく方法が有効です。

中規模リニューアルの目安期間

3~6か月をかけて、サイトのデザインやUI/UXを本格的に作り直すほか、機能拡張や外部システムとの連携もまとめて見直すケースが中規模リニューアルに当たります。

たとえば、多言語対応や新しい決済手段の導入、MAツールとの連携などを同時に進める場合もあるでしょう。

【メリット】

- 既存ユーザーに対して「大幅に変わった」というインパクトを与えやすい

- ブランドイメージの全面刷新が可能

- 外部ベンダーと連携しながら中長期的なサイト基盤を整えられる

【注意点】

- 社内ステークホルダーや関連部署との調整が増えやすい

- テスト工程や要件定義に時間がかかり、遅延リスクも高まる

この規模になると、リニューアル後のトラブルを避けるためのテスト環境や検証期間が必須です。

予算とスケジュールをしっかり見積もり、余裕を持って取り組むことで完成度が向上します。

大規模リニューアルの目安期間

6か月から1年以上を要する大規模リニューアルでは、既存システムの全面的な刷新やプラットフォーム移行が含まれます。

社内の業務オペレーションそのものを変える必要があるため、関連部門や物流、決済など多方面との連携が欠かせません。

また、今後の海外展開を視野に入れた拡張性や、AIレコメンド・ビッグデータ分析など先進的な技術を取り入れる企業も増えています。

【メリット】

- 一度のリニューアルでサイトの基盤を大きく変え、将来の拡張にも対応しやすい

- 競合他社と比較して大幅なアドバンテージを得られる可能性が高い

- システム全体を見直す機会となり、運用効率改善やコスト削減にもつながる

【注意点】

- 長期プロジェクトのため、メンバー変更や予算超過などリスク管理が必須

- 開発途中での要件追加や外部環境変化が起きやすく、慎重なプロジェクト管理が求められる

大規模リニューアルは負荷も大きいですが、実現すればECビジネスを飛躍的に伸ばすチャンスとなるでしょう。

ECサイトをリニューアルすべきタイミング

ECサイトを運営していると、売上やユーザー行動などから「そろそろリニューアルが必要かな」と感じるタイミングが見えてきます。

以下は、リニューアルを検討すべきタイミングや兆候の一例です。

- デザインや機能が時代遅れになっている

- ユーザー行動や顧客ニーズが変化している

- 競合サイトや業界トレンドの進化に取り残されている

- 売上やコンバージョン率が頭打ちになっている

- セキュリティリスクや法改正への対応が不十分

- 運営コストやメンテナンス負荷が増大している

- 顧客からのクレームや問い合わせが増加している

こういった状況を放置しておくと状況がさらに悪化してしまいますが、早めに対策をすれば競争力を強化できるでしょう。

ここで取り上げるタイミングはあくまで一例ですが、複数の要因が重なっているなら、抜本的にリニューアルを検討してみてください。

デザインや機能が時代遅れになっている

トップページのデザインが古臭く、競合サイトと比較してUI/UXが大きく劣っていると、新規顧客は「使いづらい」と判断しがちです。

特にスマホ最適化が不十分だと、バナーやボタンが押しにくかったり、文字が読みづらかったりして、購入意欲を削ぐ要因になります。

また、時代遅れのまま放置すると、以下のリスクが発生しやすくなります。

- ユーザーがデザインに不信感を抱き、そのまま離脱

- SNSで「昔っぽいサイト」と評判になり、ブランドイメージが低下

- 最新機能を実装しにくくなり、伸びしろを失う

また、レスポンシブデザインに対応していない場合、モバイルユーザーのアクセスが多い時代には大幅な売上機会を逃す可能性があります。

リニューアルを機に時流に合ったUI/UXへアップデートすることは、安定した顧客獲得の基盤づくりに直結するでしょう。

ユーザー行動や顧客ニーズが変化している

動画による商品レビューやライブコマースが当たり前になっている中、テキストと静止画だけのECサイトでは魅力が十分に伝わらないかもしれません。

消費者の興味がサブスクリプション型ビジネスやARを活用したバーチャル試着などに移っている場合も多く、従来のECサイト仕様では対応できない領域が増えてきます。

また、SNSログインやSNSシェア機能が未整備だと、若い層の集客に苦戦する可能性も否定できません。

【ユーザー行動の変化例】

- スマホやタブレット経由での検索・購入が主流化

- 動画広告やインフルエンサーマーケティングの隆盛

- 一度使ってみてから購入を決めるユーザー心理の高まり

こうした動向を無視していると、顧客が別のECサイトへ流出するリスクが大きくなります。

逆に、リニューアルのタイミングを逃さず、最新のユーザー行動を取り込む施策にシフトすると、長期的にも競合優位を確立しやすいです。

競合サイトや業界トレンドの進化に取り残されている

業界全体で新しい機能やサービスが続々と導入されているにもかかわらず、自社だけが旧来の機能やデザインのままだと、比較検討される段階で不利になりやすいです。

たとえば、レビュー管理システムや定期購入モデルを導入して顧客満足度を高めている競合に対し、こちらのサイトにはその機能がない場合、ユーザーが移行してしまう可能性が高まるでしょう。

その他にも、以下のようなケースもあります。

- 業界標準が上がるほど、自社サイトの遅れが際立ち、顧客満足度が下がる

- SEO対策やサイト速度など、基本性能に差があると検索順位でもマイナス影響

- 新参のEC事業者に一気にシェアを奪われることもあり得る

業界のセミナーや情報サイトを定期的にウォッチし、自社がどの位置にいるのかを把握しながら、必要に応じてリニューアルを進める姿勢が重要です。

売上やコンバージョン率が頭打ちになっている

広告を増やしても思うようにCVRが向上せず、新規顧客とリピーター獲得が停滞している状況は、抜本的なUI/UX改善やビジネスモデル刷新を検討すべき合図です。

継ぎ足しのキャンペーンや割引だけでは、長期的な売上増につながらないことも多く、結局同じ問題が再燃します。

離脱率の高さやリピート率の低迷が続くなら、カゴ落ち対策やパーソナライズド施策を含め、大規模なリニューアルをしたほうが賢明な場合もあるでしょう。

【頭打ちになる原因の一例】

- デザインが分かりづらく購入フローが複雑

- 商品ラインナップが時流に合っていない

- 顧客とのコミュニケーション不足でリピート施策が機能しない

リニューアルによって購入体験を大幅に改善し、既存顧客の満足度を引き上げることで、売上の安定や継続的な収益拡大が見込める可能性が高くなります。

セキュリティリスクや法改正への対応が不十分

ECサイトが取り扱う個人情報やクレジットカード情報は、常に狙われるリスクが存在します。

SSL/TLSの更新やWAF導入などのセキュリティ対策が後回しになっていると、一度被害に遭った際のダメージは計り知れません。

また、特定商取引法や個人情報保護法の改正に対応しきれていないと、行政指導や信頼失墜のリスクが高まります。海外ユーザーを取り込みたいなら、GDPRをはじめとする各国の法規制にも留意しましょう。

【見落としがちなセキュリティ対策】

- フィッシング詐欺防止策

- PCI DSS準拠

- 定期的な脆弱性診断

リニューアルを機にサイト全体のセキュリティを見直せば、長期的に安心して運営できる環境を整えられます。被害を受けてから対処するのでは遅いため、早め早めに検討する姿勢を持ちましょう。

運営コストやメンテナンス負荷が増大している

新機能の追加を繰り返しているうちに、コードベースや管理画面が複雑化してメンテナンスコストが膨張している場合もリニューアルの適期です。

バグや障害が頻発し、その都度修正に追われるようなら、一度抜本的にシステムを刷新したほうが将来的な費用を削減できるかもしれません。

少人数で運営している企業ほど、担当者に負荷が偏ることで離職リスクや属人化の懸念が高まります。

よくある運用コスト増の要因としては、以下のことが挙げられます。

- 古いサーバー環境のため維持費が高くなる

- セキュリティパッチ対応に時間を取られ、システム開発が進まない

- 外注対応を繰り返し、結果的にトータルコストが高騰する

クラウド型プラットフォームやマイクロサービス導入によって、保守が容易になるケースも多いので、リニューアルで運用方法から見直すのがおすすめです。

顧客からのクレームや問い合わせが増加している

商品検索がしにくい、決済エラーが頻発するなど、ユーザーがストレスを感じる状況が続くと、クレームだけでなく口コミやSNSによる悪評が広がるリスクが高まります。

特にリピーターから同様の不満が多く寄せられる場合、根本的な構造改善が急務です。

【クレーム増加により起こりやすい問題】

- カスタマーサポートの負担増加

- 企業イメージの低下

- 悪い評判の口コミ拡散

- 機会損失や売上減少の長期化

顧客からの声を無視していると、サイト全体の評価が下がり、新規顧客獲得にも悪影響を与えかねません。

大きなリニューアルを行ってでも「使い勝手を改善するべき」と判断するのが得策な場合もあります。

まとめ リニューアル後も定期メンテナンスが大切

リニューアルを終えても、ECサイトは常に進化が求められるものです。

ユーザーの行動パターンや市場トレンドは変わり続けますし、セキュリティ要件や法改正への対応も定期的に見直す必要があります。

たとえば、年に数回は監査を行い、セキュリティホールや法律変更に合わせて表示・システムをアップデートすると、運営リスクを大幅に抑えられるでしょう。

担当者が変わっても混乱が生じないよう、マニュアルやドキュメントを整えておくことも重要です。

他社の成功事例や公的機関の情報をチェックして、市場や法的な変化に素早く対応できる体制を整えれば、リニューアルの効果を長期的に維持できます。

たとえ小規模の修正でも、積み重ねることで競合との差別化につながるでしょう。

▼あわせて読みたい

ECサイトのリニューアルを成功させた企業事例とポイント